1948年,解放战争的烽火越演越烈,国民党军队节节败退。面对着日益明显的劣势,蒋先生深知大势已去,他决意带着大批国宝和文物逃往台岛。这些国宝和文物,都是中华上下五千年的精华,意义非凡,因此,它们的去留令他十分在意。

在战火纷飞的年代,这些国宝和文物曾陪伴着国民政府辗转迁移。从北京到南京,再从南京到重庆,又从重庆回到南京,它们见证了历史的沧桑与变迁。如今,众人决议前往台岛,这些文物自然也要随行。

为了确保文物的安全,蒋先生亲自下令,用多架飞机装载这些国宝和文物,有序地运抵台岛。每一架飞机都精心挑选,确保其坚固可靠。同时,为了防止文物在运输过程中受损,每一件文物都经过了精心包装和保护。

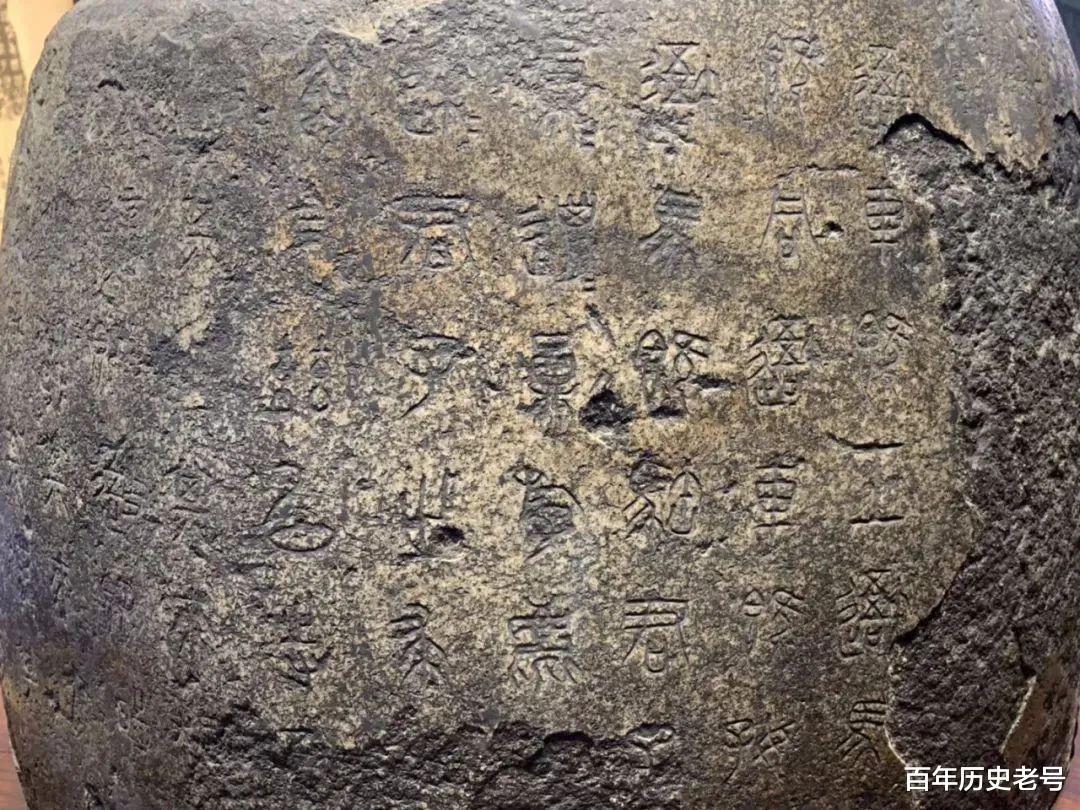

在蒋介石运输的众多珍贵文物中,有一组特殊的文物,它们共有十只,高约九十厘米,直径约六十厘米,由坚硬的花岗岩雕琢而成。每个重量达到了一吨,形状如同大鼓,上面略显粗糙,下面则逐渐变细,顶部的线条圆润。

而最引人注目的是,每个鼓面上都刻有篆文,充满了古朴的气息。这组文物被人们称为“石鼓”,在清朝时期,国学大师康有为曾赞誉它们为“中华第一古物”。

然而,就是这么珍贵的文物,却被国民党丢了下来。原来,当载有10面“石鼓”的飞机准备起飞时,却因为超重问题而无法升空。在紧急关头,官兵们不得不做出艰难的抉择,卸下了这些沉重的石鼓,匆匆离开了机场。

就这样,这10面石鼓意外地留在了大陆,成为了历史的见证。如今,它们被珍藏在故宫博物院,是全国九大国宝文物之一。每当人们参观这些石鼓时,不禁会想到它们背后的曲折历程和历史变迁。

唐朝期间被发现在公元627年的大唐王朝,一切都是那么的新鲜和充满活力。那是一个清晨,陕西陈仓山下的绿草如茵,羊群在山坡上悠闲地吃草。一位老羊倌,头发花白,眼神犀利,正在他的羊群中漫步。这位老羊倌名叫刘老汉,他在这个世界上已经度过了许多个春秋。

刘老汉坐在一块大石头上,看着他的羊群在山坡上嬉戏。他深深地吸了一口清晨的空气,感觉到一种平静和满足。就在他闭上眼睛,享受着这宁静的时刻时,一块形状奇特的石头引起了他的注意。

那块石头躺在草丛中,形状像一个大鼓,表面雕刻着一些奇怪的文字。刘老汉虽然读书不多,但他能感觉到那些文字背后似乎隐藏着什么重要的信息。他拾起那块石头,用粗糙的手掌轻轻抚摸着那些文字。

回到村子后,刘老汉将这块石头展示给村民们看。他们围绕着石头,看着那些奇特的文字,议论纷纷。一位村里的秀才试图解读那些文字,但他的脸上露出了困惑的表情。

“这是天赐的神物。”一位年长的村民说道,他的话引起了大家的共鸣。人们开始用各种方式祭拜这块石头,希望神灵会保佑他们。

随着时间的推移,陈仓山下的这块石头变得越来越有名。全国各地的文人墨客都慕名而来,想要一睹这块被称为“石鼓”的神秘石头。有人甚至特意拓下石鼓上的文字,寻找名家研究。

然而,石鼓上的文字之谜却一直未能被揭开。那些神秘的符号,像是被风雕刻在石头上一样,让人们对它们的起源和意义产生了无尽的猜测和想象。

百年之后,安史之乱的硝烟弥漫在整个大唐帝国。唐肃宗在战祸中逃往雍城,他的脚步沉重,带着满朝文武百官的慌乱与无助。

到达雍城后,唐肃宗听闻了石鼓的传闻,心中涌起一股好奇。他深知这石鼓非同寻常,于是命令属下将那十面石鼓从陈仓山运下,安置在雍城城南的凤翔县。

几个月后,叛军的铁蹄逼近凤翔,唐肃宗与百官再次踏上了逃亡之路。在那个混乱的夜晚,他们不得不将那十面石鼓埋藏在荒野之中,对外宣称石鼓已然“毁失”。

岁月如梭,到了公元814年,安史之乱的余波已平定多年。当时任凤翔尹的郑余庆,偶然间听闻了那掩埋在荒野的石鼓。他心生敬仰,决定奏请朝廷,希望能将这些石鼓妥善保存。于是,那曾被遗忘的石鼓,终于在荒野中重见天日,被移送至当地的孔庙。

然而,命运仿佛与这石鼓开了一个玩笑。当它们在孔庙中重现时,人们惊讶地发现,仅剩九只石鼓。其中一面,仿佛从人间蒸发,无影无踪。

时光荏苒,90余年后,曾经辉煌的大唐王朝已经走向衰落。战火蔓延中,凤翔孔庙化为一片废墟。庙内的九面石鼓竟被盗贼一网打尽,从此消失在茫茫人海。

陈仓石鼓就这样在历史的洪流中消失,仿佛从未出现过。又过去了一百余年,已是赵宋王朝的天下。当政者是那位被誉为史上最仁慈的皇帝——宋仁宗。

宋仁宗寻觅石鼓一天,宋仁宗在整理前朝遗留下来的文献资料时,无意间发现了一篇关于石鼓的记载。他看着那一段段引人入胜的文字,不禁对这遗失了百余年的石鼓产生了浓厚的兴趣。

为了找到这神秘的遗物,宋仁宗决定不惜一切代价,许以高官厚禄,令天下有才德之士四处探寻。当时,司马池正在担任凤翔知府一职。他得知了皇帝的意愿后,决定投其所好,全力以赴寻找石鼓。

司马池心中明白,石鼓最后失踪的地方在凤翔,一个地方的可能性总比全国更大。于是,他开始广泛撒网,发动所有的力量去寻找那传说中的十块石鼓。

几番周折后,司马池终于找到了九只遗失的石鼓。这些石鼓经过岁月的洗礼,依然显得庄重肃穆。然而,唐末遗失的那一只石鼓仍然没有踪迹。

那时候的司马池对于功名的渴望如同燎原之火,难以抑制。他心怀壮志,意图在皇帝面前展现自己的才华与贡献。于是,他私下里命令一批能工巧匠,秘密仿制了其他九只石鼓,力求做到与真品无异。经过无数个日夜的精心雕琢,终于成功仿制了第十只石鼓。

司马池将这十只石鼓精心挑选,然后进贡给宋仁宗。宋仁宗对司马池的贡献极为满意,大加褒奖。朝野上下,无不称赞司马池的智谋与才干。

然而,好景不长,金石名家以及明察秋毫的宋仁宗很快就发现了其中的异样。他们细心比对,察觉到其中一只石鼓与众不同,显然是伪造之物。

这个发现如同晴天霹雳,让司马池措手不及。他深知欺君之罪的严重性,只得承认那只石鼓是自己命人仿制的。宋仁宗大怒,将司马池治罪。然而,也正是因为这次事件,那个遗失的“真迹石鼓”才得以名动朝野。

人们纷纷投身于寻找那只珍贵的真迹石鼓,国家上下一片热火朝天。在这个时候,有一位名叫“向传师”的金石收藏家,他对金石有着浓厚的兴趣。听说皇帝还对寻找到石鼓的人有着丰厚的封赏,向传师也毫不犹豫地加入了寻宝的队伍。

经过一段时间的探寻,向传师的视线逐渐锁定在了关中的太氏家族。他深知这个家族在当地有着极高的声望和影响力,或许石鼓就在其中。于是,他亲自前往太氏家族,与族长商议寻找石鼓的事情。经过一番交流,太氏家族也表示愿意全力配合寻找石鼓。

在太氏家族的帮助下,向传师终于在一个屠户家里找到了那只遗失了近200年的石鼓。然而,令他感到痛心的是,这只石鼓的上半部分已经被乡民削去,中间被掏成凹状,成为了一个捣米的工具。尽管如此,向传师还是激动不已,因为他知道这只石鼓的重要性。

在太氏家族的协助下,向传师将这只石鼓运回了京城。经过仔细修复和鉴别,专家们确认这就是那只失传已久的真迹石鼓。最终,10面石鼓得以团圆。

公元1110年,石鼓,这十件象征着古代文明与智慧的巨大石制文物,终于运抵了京城。它们被小心翼翼地移至太学之内,受到了最严格的保护。

然而,历史的轨迹总是充满了变数。北宋末年,靖难之变爆发,一时间山河变色,战火纷飞。金兵如狼似虎,攻入了繁华的汴梁城,随后,他们掳走了徽钦二帝以及大量的珍贵文物,石鼓也在这一浩劫中被带走。

金人将石鼓运送到燕京,但由于他们并不了解这些石鼓的价值,加之石鼓沉重无比,他们便嫌弃地将这些石鼓丢弃在了荒野。那时的燕京,烽火连天,人们无暇顾及这些被遗忘的石头。

时光荏苒,历史的篇章翻到了公元1234年。这一年,时任御史大夫的王檝,在一次巡视中被一片废墟所吸引。他走近后发现,在这片废墟之中,掩藏着那十面曾被遗忘的石鼓。

这些石鼓上布满了尘埃,但那些古老的文字仍然清晰可见。王檝立刻意识到这些石鼓的重要性,他组织人手将它们运回了京城,并妥善保管。

后来,元、明、清三朝相继兴起,石鼓一直留在了北京。由于它的珍贵和重要性,它被妥善保管,成为了故宫博物院的重要藏品之一。然而,到了近代,随着国家的动荡和列强的侵略,石鼓和其他文物的安全受到了威胁。

为了保护这些无价之宝,故宫的守护者们开始了漫长的辗转历程。他们带着石鼓和其他文物,辗转于南北各地,不断迁移,以避免被列强抢走。在这个过程中,石鼓和其他文物历经了无数的艰辛和危险,但它们始终没有被夺走,得以留存至今。

石鼓之谜那么,这石鼓究竟是如何应运而生的呢?历史的烟云汇聚,学者们的研究逐渐揭开了石鼓的神秘面纱。

这十面石鼓,原来在遥远的战国时期就已初具雏形,它们不仅仅是冰冷的石头,更是历史的见证者。它们记载了那个时代的秦国国君的猎祭活动,那些被岁月掩埋的重大事件。每一面石鼓都仿佛是一页历史的篇章,上面刻着四言诗,它们承载着古人的意志,意在“刻石表功”、“托物远传”。

这十只石鼓,各有其名,每一只的名字都仿佛是一段故事的缩影。比如那灵雨鼓,仿佛能听到古人在雨中的祈愿;銮车鼓,仿佛能看见那皇家车队的威严;而那汧沔鼓,则仿佛能感受到那河流的波光粼粼。这些名字,不仅是对历史的缅怀,更是对那个时代的敬仰。

而这石鼓的价值,远非金钱所能衡量。一方面,石鼓上的文字,如同一把钥匙,打开了秦始皇统一前的秦国那尘封的历史。这些文字,是中国最早的石刻文字,它们是篆书的起源,是历史的脉络。另一方面,这些石鼓历经了2000多年的风雨沧桑,跨越了无数的历史转折点,它们所承载的历史厚重感,让人肃然起敬。

时光荏苒,岁月如梭。2017年12月3日,陈仓石鼓被赋予了新的生命。这一天,它登上了央视的《国家宝藏》舞台,与全国观众见面。那一刻,它不再是静默的石鼓,而是成了中华历史的一部分,成了我们民族的璀璨国宝。