科学家是有祖国的”、“国难当头,我该回去”、“愿以身许国”忽然一听这样几句话,有种振奋人心的感觉,这正是王淦昌留下的金句。

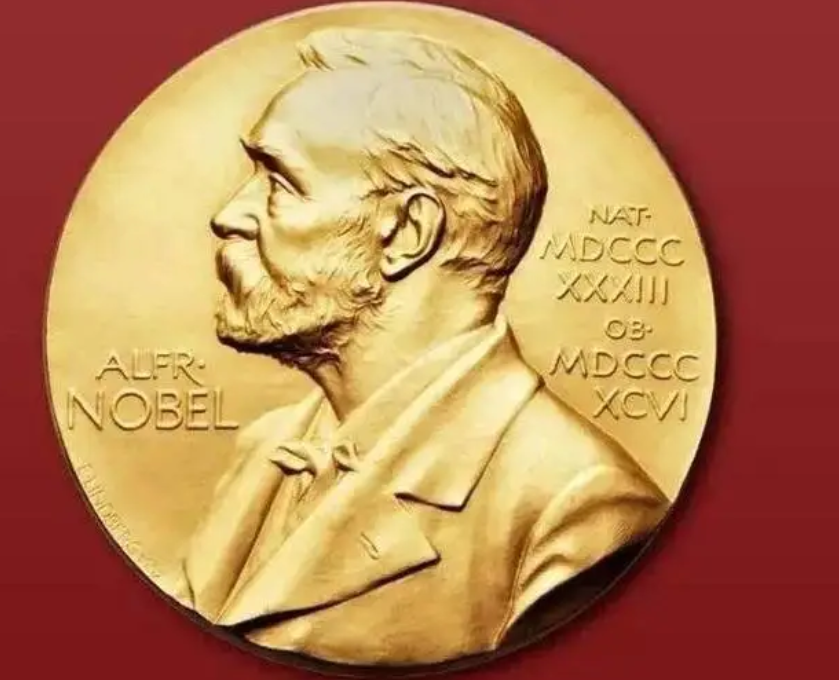

他一生错过三次诺贝尔奖,却从不后悔为国家放弃个人梦想,兢兢业业一辈子,不为功垂竹帛,只为强国。

可就是这样一位祖国的资深院士,晚年九旬时却被一辆自行车撞倒。王老的与世长辞即是巨星陨落,肇事者下落不明却永远成为国人心中的意难平?

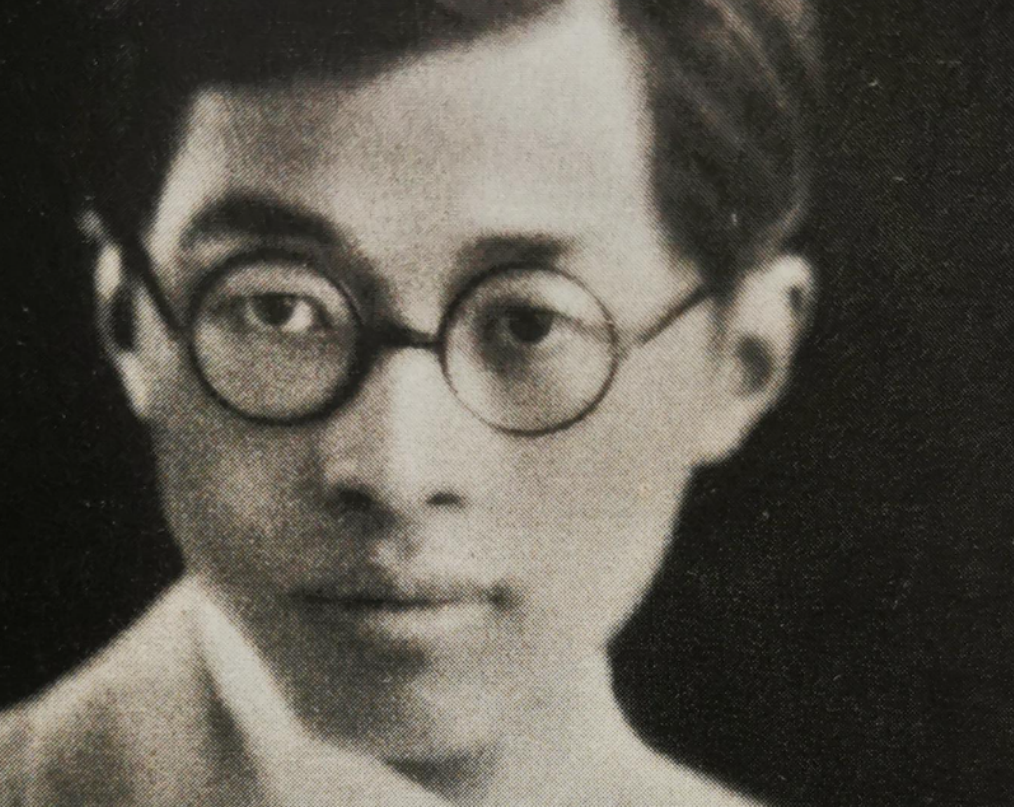

王淦昌,“两弹一星”功勋奖章的获得者之一,1907年出生于江苏常熟,最初读的是私塾,后转入太仓县沙溪小学念书,13岁到上海念初中,直至1924年高中毕业。

王淦昌求学信念十分坚定,他头脑聪明且乐于刻苦学习钻研,成功考入清华大学物理系后便开始尝试诸多前沿性的研究。

1930年,他顺利毕业并自主考取了官费留学,奔赴德国柏林大学深造,师从著名物理学家莉泽·迈特纳。

王淦昌的人生至此,任谁看了都会觉得前途无可限量,就其超强的学习能力而言,未来岂不要将各大科研奖项悉数收入囊中?

可就是这样一位不可多得的核物理人才,在10年间两次与诺贝尔奖失之交臂,这究竟是怎么回事?

其实,刚入柏林大学深造读博时,王淦昌就在参与了两场意义重大的物理学研究讨论后与自己的学生玻特等人一起做实验。

他们在有关于“放射性钋众α粒子轰击铍核”的试验中发现了贯穿辐射,并将这种强辐射解释为γ辐射。

但这都是初步猜想,不能贸然视为理论。

王淦昌的设想是用计数器和云雾室作为操测器,不断重复玻特的实验,以此证实自己的理论。

可当他上报自己的导师迈特纳时,迈特纳却十分反感自己的学生去重复别人的实验,坚决不同意。

由于各种条件受限,王淦昌只好打消了自己心中的念头,也正因如此才导致他与诺贝尔奖的第一次失之交臂。

1932年,同领域,卢瑟福的学生查德通过运用王淦昌向迈特纳建议的实验手段,成功证实了贯穿辐射是中性粒子流,并将实验结果发表在了权威的《自然》杂志上。

1925年,查德凭此获得了诺贝尔物理学奖。

1934年,王淦昌的博士生涯结束,他决定启程回国,他的教授和外国朋友们都强烈地挽留他,教授拉着他的手对他说:“科学是没有国界的。”

王淦昌却坚定地回道:“科学没有国界,可科学家是有祖国的!”

王淦昌回国后就职于浙江大学,由于不久后抗战爆发,浙江大学迁址广西,临时校园的条件十分艰苦,连一台像样的设备都没有,王淦昌和学生们做实验的器材都得他们自己手动制作。

即便是这样,王淦昌还是先于世界物理学家们,创造性地提出了中微子存在的设想,还在权威杂志上发表了自己的实验方法。

可惜当时国内条件非常有限,他根本无法验证自己的实验和设想。后来,一位美国的物理学家艾伦通过王淦昌的方法证明中微子存在,一举拿下了诺贝尔奖。

如果说,前两次与诺贝尔奖失之交臂使王淦昌后悔未能给国家带回荣誉,那么第三次的失之交臂,却是王淦昌为了国家的未来而主动做出的一次坚定选择。

王淦昌对国家的奉献究竟有多深?

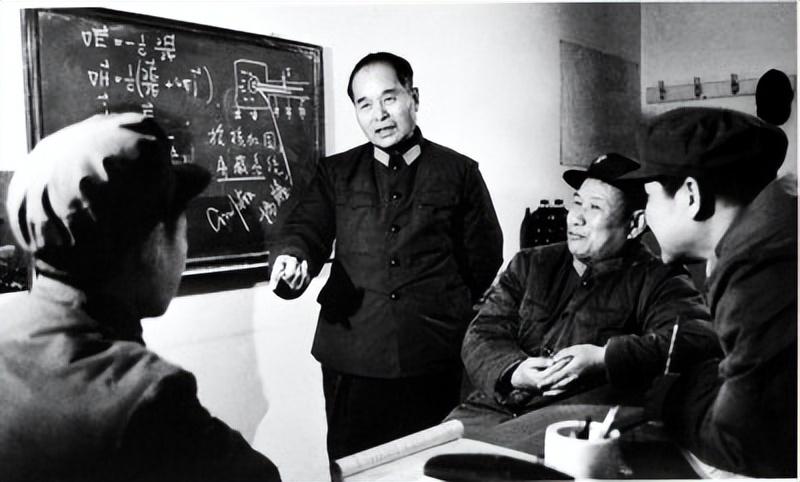

02 以身许国,决然弃奖国家博物馆中放着一只表面写着“王京”二字的木箱,木箱平平无奇,却藏着一个科学家17年的无私奉献和无数感人的故事。

1961年,中央派刘杰找到王淦昌,与之商量国家研发原子弹的事。

一年前,中苏关系破裂,在华苏联科学家一夜之间全被撤走,他们在资料中留下了一句话:我们走了,你们还有王淦昌。

于是,时任第二机械工业部长的刘杰带着这句话找上了王淦昌,王淦昌一听是为了国家的未来安全问题而奋斗,二话不说便答应了下来。

他当时许下的诺言至今都还是一代代后人心中的佳话,他说:我愿以身许国!

于是,向中央保证自己将绝对保密任务,不告妻儿父母,告别粒子基础研究工作后,王淦昌毅然决然地投身到了大西北核试验基地。

对于新中国来说,核物理研究是一个全新的领域,没有了苏联科学家的参与,研发原子弹的每一步路都需要中国科学家们一点点摸索着走。

王淦昌和邓稼先、郭永怀、朱光亚等从外国学成归来的科学家们一起在这荒芜的试验基地一待就是17年。

这17年里,王淦昌为了严格保密工作,隐姓埋名,改叫王京,那个写有“王京”字样的小木箱就是王淦昌装随身资料的宝贝匣子。

西北试验基地条件不比内地,那里自然条件和气候条件都十分艰苦,王淦昌和团队的住所十分简陋,吃食简单。

而科学家团队们也就是在这样极端恶劣的条件下,没日没夜地进行实验和计算,一心只想尽快研制出保护国家安全的原子弹。

王淦昌对团队里的所有成员都十分关照,可唯有科研这一件事他十分严苛。

他常常告诉大家,每次实验、每项技术、每组数据都必须保证万无一失!

对于王淦昌的家庭来说,王淦昌一消失便是整整17年,他的5个牙牙学语的孩子几乎从生下来就没有见过他几次。

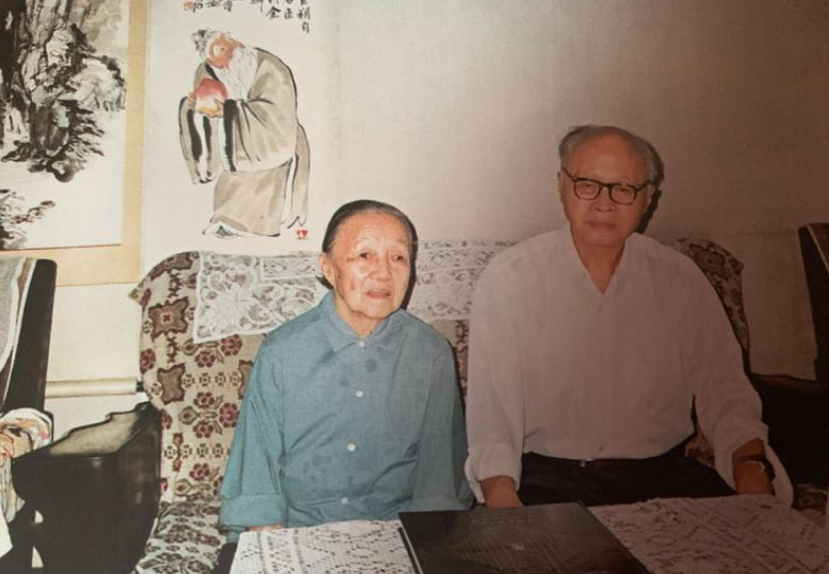

妻子吴月琴十分理解王淦昌的工作,她从不过多地追问,也从不因自己孤身一人拉扯孩子而怨天尤人,只在每次丈夫回家时默默地听丈夫诉说一些感触和心得。

而17年来,这个伟大的女人竟然也只身一人将5个孩子全部抚养成人。

终于,功夫不负有心人,1964年,在王淦昌等一众科学家的辛勤付出下,我国第一颗原子弹爆炸成功。

对整个国家和人民来说,原子弹成功爆炸无疑是一件再欢喜不过的事了,这意味着中国人民的腰杆子硬了,国家的安全有所保障了。

可原子弹是成功爆炸了,氢弹研制的工作又马不停蹄地提上了日程。

此时,王淦昌有了“激光惯性约束核聚变”这个开创性的研究。

这一次,试验场地和试验条件都不是最大的问题,最大的问题是,王淦昌现在只是大西北一名叫“王京”的老头,他的身份和工作都是严格保密的。

所以,由于隐姓埋名,王淦昌放弃了诺贝尔奖,可这一次,他并不觉得惋惜,因为,在他的眼中,此时此刻,没有什么事情是比祖国的安全更重要的,以身许国,并不只是说说而已。

1967年,我国第一颗氢弹也爆炸成功。

再后来,中央决定进行地下核试验,年过花甲的王淦昌又进入了连轴转的工作状态。

很长一段时间里,他都在群众中和科研岗位之间来回奔波,白天下山深入群众做思想工作,晚上又背着氧气罐上山搞科研。

1969年,地下核试验也圆满成功。

王淦昌的爱国事迹并不止弃奖回国这一件,年轻的时候,他常常主动参与爱国游行。

1919年,他在老家常熟,沙溪镇师生的游行队伍当中就有他的身影,年仅12岁的王淦昌奋力举起小旗,和所有声援北京学生的人们一同喊着“反对卖国贼”的口号。

1925年,反帝爱国运动热潮高涨,本是一场以“罢工抗议”为手段的爱国五卅运动,在日本和北洋军阀的暴力镇压下,变成了列强巡捕执枪扫射爱国民众的“五卅惨案”。

那年,王淦昌刚好随上海汽车学校游行,负责散发传单的他不小心被一名印度巡捕抓住,与之辩驳时。

王淦昌用一口流利的英语反问对方:你凭什么抓我?你本和我一样,祖国受帝国主义欺凌,当我还在奋力拼搏时,你却已经在为侵略者效劳!

印度巡捕听完王淦昌的话顿时哑口无言,王淦昌的话戳中了这个印度人的软肋,在表示理解之后,印度人便将他带到偏僻角落悄悄放了。

王淦昌从小就有浓厚的爱国情怀,而真正让他意识到“爱国需凭实力,救国要靠科学”的,是1926年的“三一八惨案”。

北平举行的“反对八国通牒国民示威大会”上,王淦昌亲眼看见同学伟杰三中枪倒地,自己却只能错愕地站在人群中,手无寸铁。

当晚,他应邀去了老师叶企孙的家中,叶老师告诉他,只有科学才能拯救我们的民族。

在叶企孙老师一番慷慨陈词的讲述后,王淦昌当即决定从此立志“以科研为路”。

就这样,王淦昌那嵌入骨血的爱国之情最终将他引上了一条为中国核研究献身的艰苦道路。

人们的印象中,科学家总是待在实验室做着常人看不懂的专业实验,可王淦昌却有过一次与众不同的经历,那是1952年抗美援朝的期间。

当时,美军在战场上使用一种威力异常强大的炮弹,我国怀疑是原子弹。

想到曾经日本广岛事件,中央不禁感到十分担忧,新中国才刚踉踉跄跄地崛起并未站稳,此时挨上一颗核弹后果必然不堪设想,探查炮弹性质的工作势在必行。

中央将目光放到了王淦昌的身上,出于尊重,且考虑到科学家与军人不同,中央充分尊重王淦昌的个人意愿,派中科院领导前去询问,一听是国家需要,王淦昌再次二话不说领了任务,就这么上了前线。

他抱着设备穿梭在枪林弹雨的战场上,一路险象环生,有一次他乘坐的车因不小心开了车灯而顿时遭到七八颗炸弹轰炸,险些翻车丧命。

可他根本来不及顾及自己,九死一生之下仍用最短时间到达指定地点,快速识别出了炮弹碎片。

碎片并不是来自于原子弹,这下所有人紧绷的弦终于算是放下了,王淦昌想到自己来一趟不容易,还抓着大家给他们讲解原子弹的原理效应。

后来,全国政协也庄重地给他颁了个抗美援朝纪念奖章。

除了这些,王淦昌的爱国情怀还体现在他几次为国捐款、无私奉献上。

1937年的时候,抗日救国迫在眉睫,那时,他就曾与妻子商量将所有家底清数捐出过,他的妻子甚至连结婚的金银首饰都捐了出来。

后来1960年的时候,好不容易有了一点积蓄的王淦昌又再次将在苏联原子核研究所省下的14万卢布津贴给了中国驻苏联大使馆,希望能够帮国家分担一些困难。

由此可见,王淦昌的心里装满了国家和民族,无论什么时候,无论他做什么,无一不是心系家国命运前途,无一不以国家利益为重。

四、终身奉献科学,晚年却意外身亡

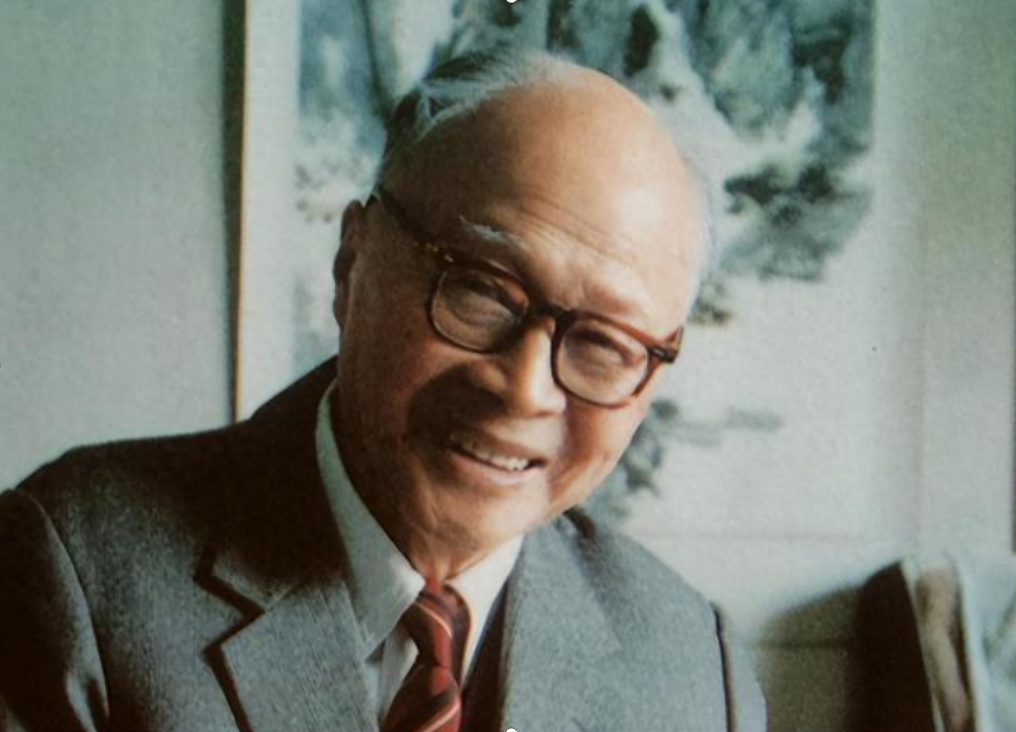

1978年,王淦昌回北京任职于核工业部,兼原子能研究所所长。

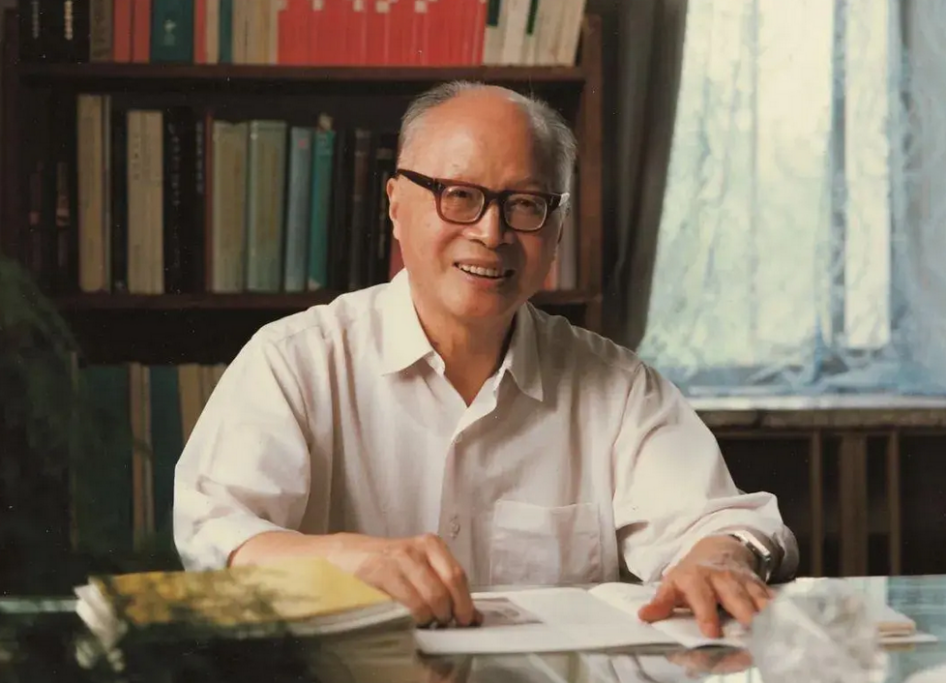

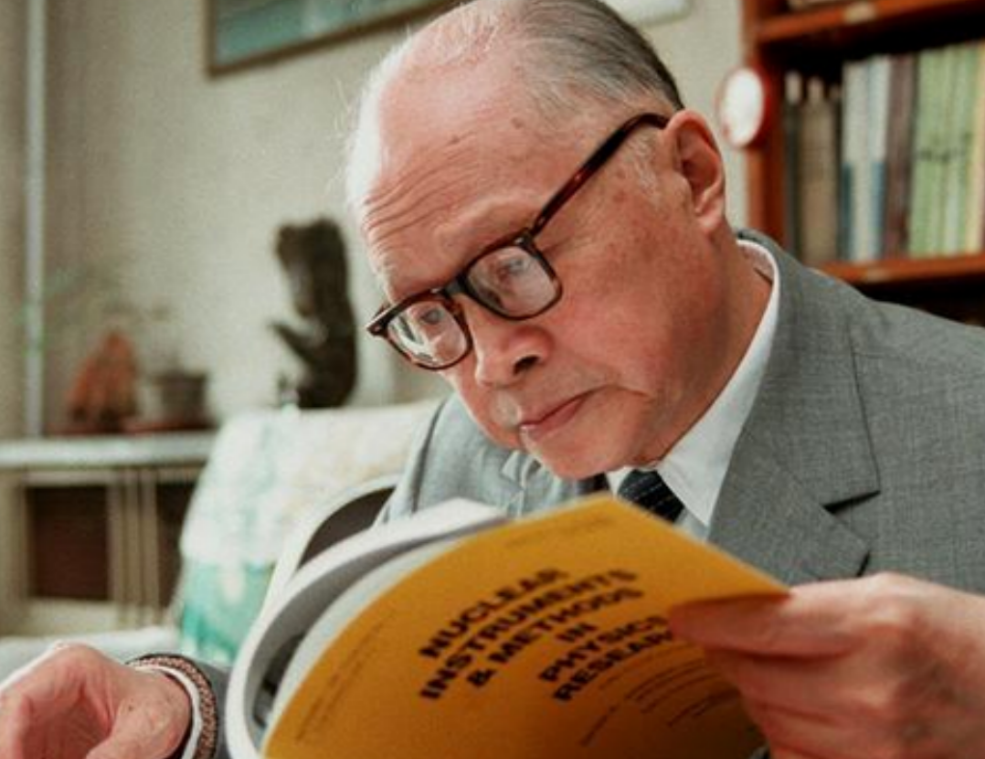

王老一生总在奉献的路上,如今年迈安定在北京,他十分高兴晚年依然能在自己所喜欢和熟悉的领域探索钻研。他曾说过,学习是享受,学无止境。

即使年迈,王淦昌依旧保持着思考和探究的习惯,还为自己以后想做的研究列了很多规划。

1982年,他发现反西格马负超子,荣获自然科学奖。

1984年,他因博士学位后在科研一线工作超50年而被授予柏林自由大学的荣誉证书,人称“金博士”。

1992年,终于将心心念念的激光惯性约束聚变推动列入国家“863”计划;

1998年,王淦昌荣获中科院首批“资深院士”称号。

可见,王淦昌院士心中希望祖国强大的信念从未减弱过,哪怕是生命的最后几年,他依旧提出开创性设想:以宇宙射线代替耗投入的高能粒子加速器。

而就是这样一个爱国爱民,视科学报国至上的伟大科学家,晚年却遭了意难平的祸事。

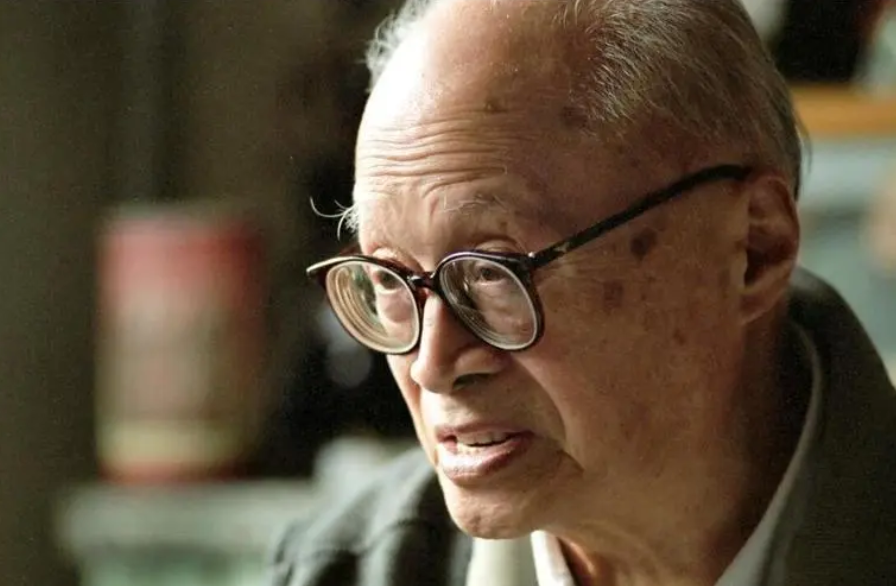

据拜访过王老的作家何建明回忆,1997年时,站在他眼前的王淦昌院士精神抖擞、身子骨硬朗,说起话来毫不拖沓,也没有一丝老院士的架子。

何建明当时想,这样一位年迈依旧热血沸腾的科学家,百来岁定是没有问题的。

谁知时隔不久,人民日报突然报出急讯:科学家王淦昌家门前散步,突遇年轻人骑车碰撞,肇事者逃逸。

消息一出,惹得社会各界震惊万分,纷纷赶来探望,送来的鲜花堆满了医院楼道,只是从不见肇事青年露面一回。何建明当即也赶去探望,彼时王老已经股骨骨折,卧病在床。

何建明很愤怒,忍不住当场自言自语大骂起肇事青年,他和众多敬重王淦昌前辈的人想的一样,若是王老有个三长两短,国家将有多大的一笔损失啊!

可噩耗总与人愿相违,1998年,王老的妻子吴月琴去世,没过多久,王老就跟着去了。

巨星陨落,全国上下悲痛万分,王淦昌成了后世人心中永不凋落的科学星,他的过世也使世人久久意难平。

国家栋梁!