在中国考古界,有一个殇痛叫“明定陵考古发掘”。就是这次失败的考古,直接导致国家不再同意主动发掘帝王陵寝。

1955年10月,中国现代作家、历史学家、考古学家,时任中国科学院院长的郭沫若等人以更好了解明代历史、寻找《永乐大典》正本,向政务院提交了一份名为《关于发掘明长陵的请示报告》,周总理批示“原则同意”,长陵考古队组建了起来,“明定陵考古发掘”也由此开始。

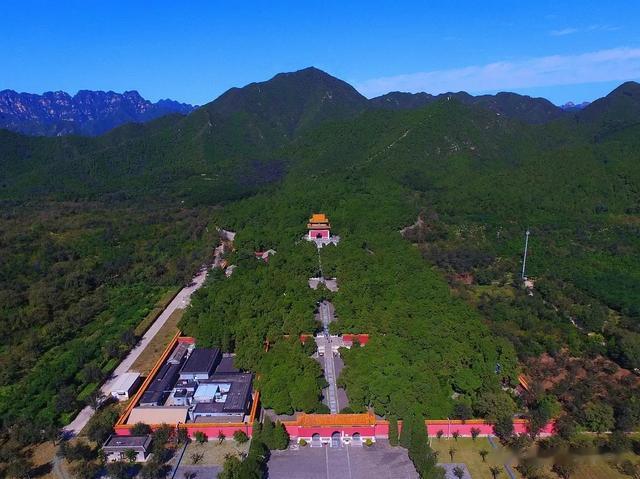

一开始的发掘对象非常明确,就是长陵!长陵,位于北京市昌平区天寿山主峰南麓,是明成祖朱棣和皇后徐氏的合葬墓,也是明十三陵中规模最大、最具代表性的一座帝王陵寝,始建于永乐七年(1409年),一直持续到宣德二年(1427年),陵墓主体工程才结束,光地宫就修建了四年之久。为保证发掘计划顺利进行,长陵考古队派出一支试掘小组开始寻找长陵的墓道入口,由于长陵规模实在太大,一个月下来愣是没有发现任何蛛丝马迹。

于是,考古队决定找一座规模小一些的陵墓先练练手,就把目光转向了一旁的明仁宗献陵,但献陵规模太小,没有参考价值;又来到明世宗永陵,和长陵一样,永陵的墓道入口也无法找着。众人一筹莫展之际,有人发现明神宗定陵的宝城城墙有塌陷痕迹,露出一个隐约的门洞,这可能正是通向地宫的入口,大家便转头去发掘定陵。

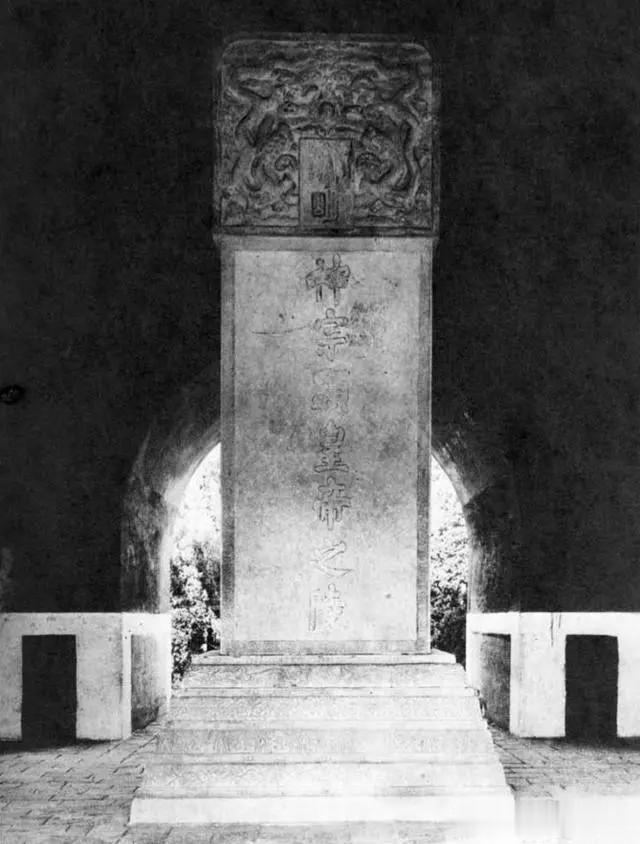

其实,发掘明长陵的计划一开始就遭到了考古学家郑振铎、夏鼐等人的强烈反对,他们认为以现有的技术还不足以发掘并保护皇陵中的文物。但是,胳膊拧不过大腿,在郭沫若、吴晗等人的游说和坚持下,政务院最终同意了这一发掘计划。1956年5月17日,定陵发掘工作正式开始。当年9月,民工发现一块小石碑,上刻:此石至金刚墙前皮十六丈,深三丈五尺。这块指路石明确告知了地宫的所在位置!

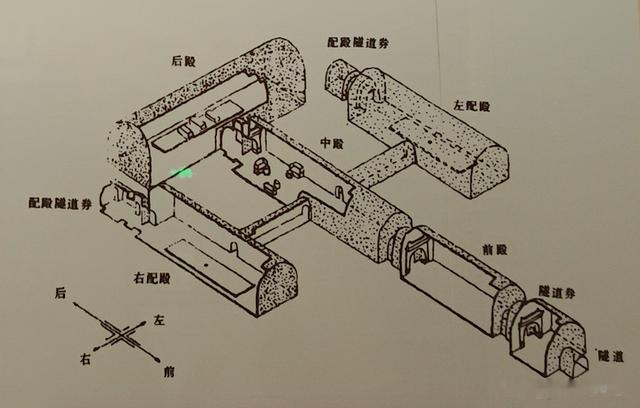

1957年5月,考古人员终于来到定陵的金刚墙前,墙上有一个“圭”形砌口,这就是万历皇帝下葬时的入口。考古人员拆除金刚墙,通过自制的“拐钉钥匙”成功打开了地宫大门,发现整座地宫全部使用巨大条石砌成,分前、中、后三个大殿以及左、右配殿,属五殿三隧结构、“九重法宫”制度。后殿的棺床上摆放着三具棺椁,中间为万历皇帝,北侧是孝端皇后,南侧是孝靖皇后。打开棺椁,只见万历皇帝尸体已经腐烂、骨架完好,头发软而有光,遗骸仰面朝天,右手扶自己面颊,姿势十分怪异。郭沫若解释说这是刻意为之的结果,是明朝皇家特有的“北斗七星葬式”葬俗。

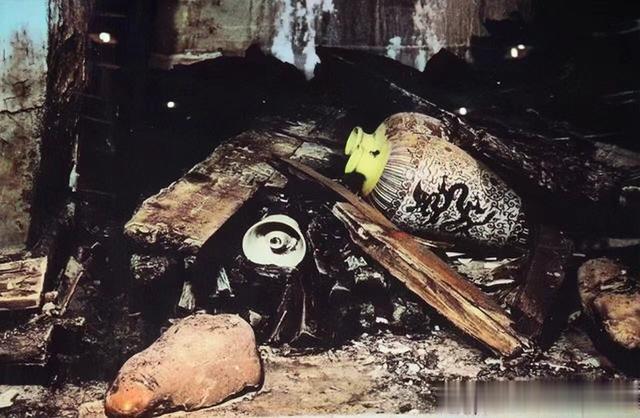

经过近两年的发掘,定陵地宫出土大量珍贵的丝织品、金器、玉器等文物,由于当时技术落后,很多丝织品一经现世便氧化变硬和甚至腐化成了碎片。又因为考古经验的不足,还对文物造成了一些人为损伤,盛放帝后尸骨的三口金丝楠木棺椁以“无用”为由当成垃圾扔出了宝城,被附近村民捡拾量成了数起悲剧。

更加可怕的是,1966年8月24日,定陵被当做“牛鬼蛇神”进行批斗,万历皇帝成了最大的地主头子,三具帝后尸骨被抬到定陵广场当众砸毁并焚烧,造成了十分恶劣的影响。痛定思痛的郑振铎和夏鼐上书政务院,请求立即停止再批准发掘帝王陵墓的申请,周总理同意了这一申请。不久,郭沫若又提出要发掘明长陵,周总理冷冷地说“我对死人不感兴趣”“十年之内不开帝王陵墓”。自此,不主动发掘帝王陵寝成了考古界的铁律。

目前,定陵地宫棺床上摆放的三具万历帝后棺椁皆为复制品,原棺已毁,尸骨无存,空洞洞的墓穴中仿佛传来了一声声抽泣,这便是那个疯狂的年代留给我们这些后人血的教训!

千古罪人

考古人员素质那么差吗?把皇帝的棺材板也能扔掉!!!

郭沫若有时候不知道想什么。特别是拆除古城墙。