一直以来,中国传统文人对于鬼神的态度都是带有天然抗拒的。

早在2000多年,《论语·述而》就曾经说过:“子不语怪力乱神”,到了后来就连“怪力乱神”4个字都不再说了,而是以“子不语”三字取代指所有的鬼神之说。

自科举制度诞生以来,四书五经便是天下读书人学习的标杆,任何一个有志向之人,都会对鬼神之说嗤之以鼻,主动与其划清界限。

然而在清朝乾隆时期,却有着这样一位奇人,他的一生志向深远,潇洒坦荡,以杜甫与韩愈作为毕生偶像,但是却主动拥抱了“鬼神之说”,并且声称自己拥有一双阴阳眼,能够洞视世间一切鬼神。

他便是清代书画大家“扬州八怪”之一的罗聘。

罗聘本人的家世早先还是不错的,他的父亲罗愚溪在康熙五十年便考上了武举人。

清代对于武举的重视程度很大,超过历代,只要及第以后,便有机会直接被朝廷任命,成为武将。

然而可惜的是,在罗聘刚刚满一周岁的时候,他的父亲罗愚溪便因病去世,留下了家中的孤儿寡母。罗愚溪的去世对于整个家族而言,称得上是一次重大打击,由于其生前清廉,并未留下过多家产。

罗愚溪毕竟是武举,当时的朝廷当然是给了一定的抚恤金,但按照标准,只有百余两银子,一番风光大葬下来,便也所剩无几。因此,罗聘的幼年很长一段时间都是生活在贫困之中。

由于秉承着父亲的遗志,罗聘幼年时读书颇为刻苦,有着过目不忘的本领,是四方闻名的神童。

当时扬州城内的首富是盐商马氏兄弟,而马氏兄弟则曾经开辟过一座小玲珑山馆,邀请各地文人书画家前来讲学。

而罗聘却在少年时代,就因为“波澜纵吻之才”,成为这里的座上宾。

如果按照正常轨迹来看,罗聘在未来很有可能能够走上父亲的老路,通过科举谋得出路,以他的水平,完全能够取得一份不错的成绩。

然而令人意想不到的是,到了能够参加科举的年龄,罗聘却主动放弃了考试,而是选择寄情山水,做一个逍遥自在的书画家。

在小玲珑山馆期间,罗聘结识了郑板桥、厉鹗、杭世骏等人,追随其学习书画。由于天赋极高,慢慢的,他的画也成为了当时扬州城一绝,无数达官显贵,挥斥千金,只为求罗聘的一幅画。

罗聘在二十一岁结了婚,他的妻子方婉仪,有着和他一样的身世背景,方婉仪祖辈都是通过科举考试,入朝为官,可是到了父亲这一辈,官职较小,而其本人又是女子,无法科举,因此,便走上了书画这一条道路,游山水,赋诗词,聊以度日。

罗聘和方婉仪的结合,是封建社会下少有的,出于爱情的婚姻,两人在一起以后可谓是“高山流水,琴瑟和谐”。

平日里,他们以作画赋诗为生,罗聘擅画人物,而妻子方婉仪则善画梅、兰、菊、竹、石,两人各有所长,相得益彰。

之后的日子里,罗聘和方婉仪一直住在扬州天宁门内弥陀巷,在生下几个孩子以后,他们又教导孩子作画。其子罗允绍、罗允缵,其女罗芳淑都习得了一手精湛画术。

有一次,蒋士铨前来求画,给了罗聘一家人六尺花绫,请求他们画上“梅花、牡丹、秋菊寿帐”。

罗聘一家人齐上阵,仅仅只用了一天便大功告成,画作飘逸动人,且每幅画都配有小诗,无论文笔还是意境,都极其出色,时人无不惊叹。

蒋士铨后来还为这一家人写了诗:“两峰为夫,白莲为妻,男能绍诗书,女有方淑仪,一家仙人古眷属,墨池画笺相扶持。”可以说,尚未满30岁的罗聘,便已然在书画这条路上走到了极致,成为了那个年代的顶尖书画家。

如果就这样发展下去,罗聘和方婉仪当然也会成为有名的书画家,但是绝对不会有后来那么大的影响。

但在乾隆二十八年(1763年),一场意外改变了罗聘的人生。

这一年,罗聘的恩师金农老先生谢世,享年七十七岁,自21岁开始,罗聘便在金农案下学画,可以说没有师傅,并没有他如今的成就。

正因如此,罗聘悲痛万分,开始四处收集老师的遗稿,想要为师傅整理出一份“终生作品集”,以终先生之志。

金龙老先生一生游历四方,作品不计其数,哪怕只选其中代表性的,也有上百幅之多,且分散在各地。

正因如此,罗聘在此时决定离开扬州,出门远游,之后的几年时间里,他走遍了祖国的大山南北,不但见历了自然的奇妙之美,更见遍了世间百态、人心美丑。

乾隆三十六年,罗聘前往北京时,做出了自己终身的代表作,那便是《鬼趣图》。

《鬼趣图》,一共八幅成一卷,刚一出世,便在北京引起了轩然大波。

在八幅《鬼趣图》当中,罗聘画下了各式鬼怪:或黑气笼罩,见头不见身;或敝衣穷裤,削面瘦躯,抗手前行;或纱衣美人,长袖偏偏;或蓬首散发,绿身血口……甚至还有一幅直接以骷髅示人。

八幅画作带着一股渗人的诡异,毫不夸张的说,对当时的书画界产生进行了彻底的颠覆。在那个年代,书画向来山水花鸟、王侯将相为主题,如此瘆人恐怖的画风,还从未有过。

罗聘本人有一个十分神奇的特点,那就是他的眼睛的颜色偏蓝,或许是为了避讳其余画家对自己的“离经叛道”进行声讨。

罗聘便假托自己拥有一双阴阳眼,画中所描绘的鬼魄,并非哗众取宠,而是自己亲眼所见:“凡有人处皆有鬼,鬼所聚集,常在人烟密簇处,僻地旷野,所见殊稀”。

从后续来看,罗聘的这一番说辞,在当时受到了不少人的信以为真,例如与罗聘同时代的蒋宝龄曾经这样形容过他:“天生异禀,双睛碧色,白昼能睹鬼魅。”

哪怕是大白天也能看见鬼魂。

由此,罗聘的大名也再度在北京传开。

从科学的角度上来看,罗聘当然是不可能会看见鬼的,为何一位曾经寄情于山水之间的书画家,会突然转型“画鬼”呢?这其中的背后究竟是哗众取宠还是故意炒作?

这些问题最终还是要回到罗聘原本的画作上,从画中寻找答案。

罗聘的八幅《鬼趣图》,虽然是画鬼,单其本质还是画人。

在八幅图里,几乎每一幅的鬼魄,都能够在现实当中找到原型,堪称是对清朝现实的完美复刻。

他们当中有阿谀奉承的神态、也有颐指气使的面貌,有达官显贵怀搂美妾、身跟小厮,也有刻意逢迎、为大人物殷勤举伞之人,在骷髅图中,更是呈现了文人士大夫见面相互寒暄的动作。

与其说罗聘是在画鬼,倒不如说是在以此来讽刺社会各行各业那些“病态”之人。

能够佐证这一点的还包括“题材”上的细节,事实上,虽然鬼神之说,上不得台面,但是我国古代早在宋末元初就形成了一套论述鬼神由来的“因果报应、六道轮回”之说,颇为盛行,明清小说当中,只要涉及鬼神,势必离不开这一套学说。

但偏偏罗聘在自己的《鬼趣图》里,呈现出一种“人鬼模糊、两界不分”的状态,即便是放在“鬼神类”文艺作品中,也是极其罕见的“非主流”。

以此可见罗聘本意,并不是画鬼,而是在画人。

鬼趣图除了日期以外,几乎没有注释,但是我们从罗聘生前作品当中也能够搜索到一些细节。

在《两峰香叶草堂诗集》中的“秋夜集黄石斋中说鬼”里,罗聘曾经讲述过创作《鬼趣图》的心路历程:“妄听且凭君,我语非妄语。”

翻译过来就是:至于你想从中听什么看什么,全都凭个人,但是,我想说的话,绝对不是信口开河,胡说八道的。

有一种观点是:罗聘的这句话是向世人证明自己确实有“阴阳眼”,但更为主流的看法是认为:罗聘在澄清或强调,《鬼趣图》的原意,那便是“在人不在鬼”。

有趣的是,在《鬼趣图》创作完毕以后,曾经有不少人向罗聘询问,鬼究竟是什么样的,怎么样才能见到鬼。

对此,罗聘的回答是:“凡居室及都市,憧憧往来不绝,遇富贵者,则掩壁蛇行;遇贫贱者,则拊肩蹑足,揶揄百端。”

白话文是:“鬼这种东西并不罕见,在房子里,城市里到处都有,往来不绝。一遇到富贵的人,他们就低三下四,一遇到贫贱之人则傲气十足,这便是鬼了!”

单从技法上来看,这幅作品在当时是相当优秀的,甚至还形成了一些突破。

或许是为了烘托气氛,罗聘的八幅《鬼趣图》,其中有七幅未加入背景环境,只是以浅墨泼洒青烟,了了勾勒,营造出一股烟雾缭绕的环境。

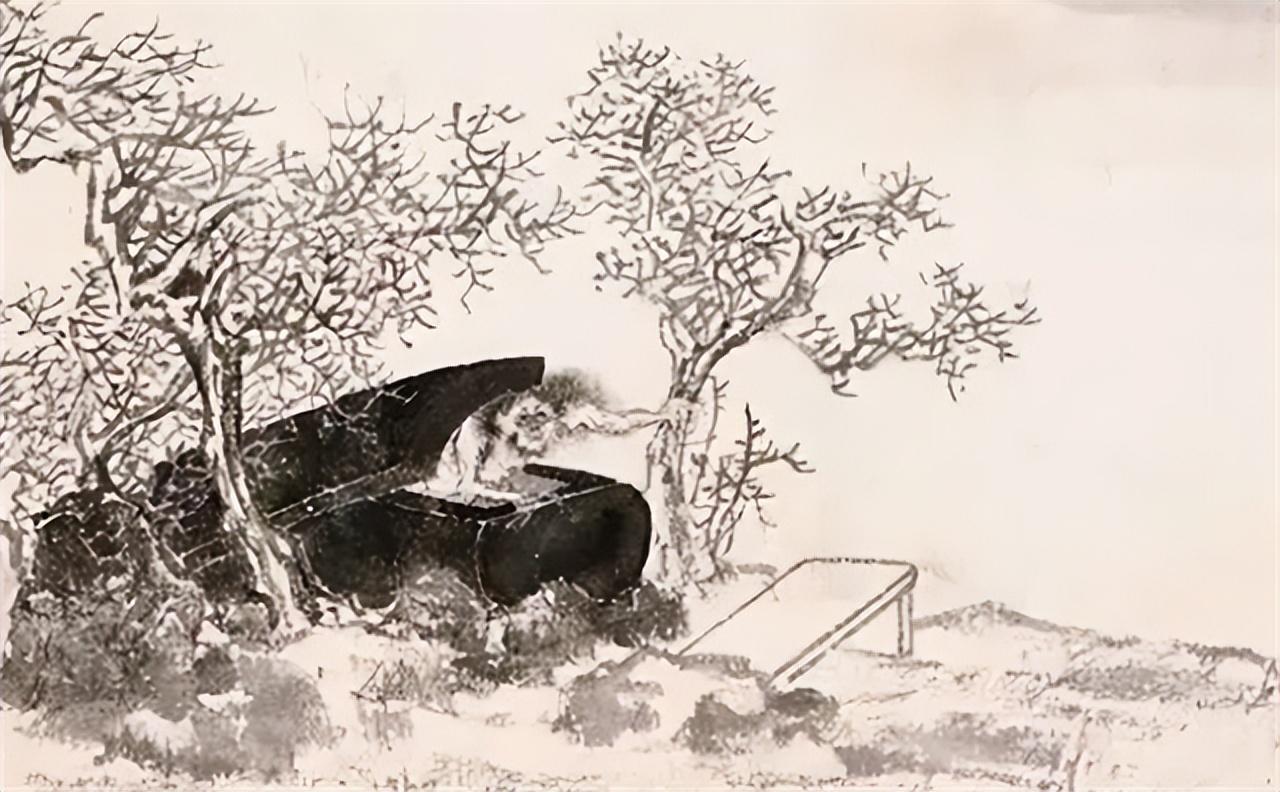

唯独第八幅的骷髅图加入了巨石枯松,形成传统风景画里的“寒林”。

“寒林”是山水画里很常见的形式,《寒林平野图》、《雪景寒林图》均以此作为题材。之所以会在这一幅中采取这样的形式,可能是因为罗聘想要在写实之路上寻找突破。

在罗聘所处的年代,西方人体解剖学著作《人生图书》和《钦定格体全录》均已经传入中国,罗聘的“骷髅图”很有可能就是由此进行参考。

骷髅在传统画作当中是一个极其新颖的题材,在中国历史上也鲜少用这样的形象来表达鬼神,或许正因考虑到这一点罗聘,才会为其增添一个“寒林”背景,以此来使其更加完善。

事实上,与罗聘同样“借鬼喻人”的作家在清代不是少数。《聊斋志异》、《子不语》、《阅微草堂笔记》都与罗聘有着异曲同工之妙,只不过这些都是文字形式,而罗聘则是以图像的形式。

罗聘的《鬼趣图》大火以后,《子不语》的作者袁枚对其颇为欣赏,成为了罗聘的忠实粉丝,他专门临摹下了罗聘的作品,为其配诗:

“画女须画美,不美城不倾;画鬼须画丑,不丑不惊人;美丑相轮回,造化为丹青。”

“我篆鬼怪书,号称《子不语》,见君画鬼图,方知鬼如许!知此趣者谁?其惟吾与你。”

知道这里面的趣味的,大概也只有我和你了。

袁枚是第一个为《鬼趣图》上题诗的人,在之后的数10年里,还有上百位文人墨客,为《鬼趣图》留下诗文,使得《鬼趣图》成为了名誉颇大的作品,并且被无数人临摹誊抄,流传于世。

《鬼趣图》虽然新颖,但是受限于当时的表现技术,其原图谈不上多么优秀出众。鲁迅先生早年曾经从书籍里读到《鬼趣图》的描述,谓之感叹,惊为天人。

后来到北京教书以后,他还专门去了北京琉璃厂,购入了一份《鬼趣图》,想要看看究竟是什么样的杰作。

结果在看到原图以后,鲁迅大为失望,在文章里,还曾经专门吐槽:“清朝人的笔记里说,常说罗两峰的《鬼趣图》,真写得鬼气拂拂;后来那图由文明书局印出来了,却不过一个奇瘦,一个矮胖,一个臃肿的模样,并不见得怎样的出奇,还不如只看笔记有趣。”

从鲁迅先生的这一反应,我们也可以看出,《鬼趣图》的真正价值,在于对时事的讽刺,而不是描写阴森冷寂的恶鬼。