2024年5月18日至9月8日,北京UCCA尤伦斯当代艺术中心同时推出两位艺术家的首次机构个展:分别是西展厅、新展厅呈现的“梁好:步虚”与中展厅展出的“米格尔·安赫尔·帕亚诺:悟-物”。

“梁好:步虚”展出艺术家50余件雕塑作品,包括两组木质雕塑系列,以及一组由UCCA委任创作的最新石膏雕塑系列作品。此次展览回溯了梁好近十余年的雕塑创作,不仅是对她长期以来围绕材料原貌、非对象性雕塑语言及其与空间场域关系专注探索的呈现,也是向她从80年代中期开启艺术家生涯以来,一直踽踽独行,对国界、性别、线性史观的局限性不以为意的创作路径的致意。“梁好:步虚”由UCCA策展人张南昭策划。

“梁好:步虚”展览现场,UCCA尤伦斯当代艺术中心,2024。

梁好1980年进入中央美术学院雕塑系学习时,接受的依然是社会主义现实主义的艺术训练,与此同时也见证着“新潮美术”的升温。面对各种话语的碰撞与激荡,梁好渴望进一步开拓自己的艺术视野,于是在毕业后前往美国克兰布鲁克艺术学院继续深造。置身于最前沿的当代艺术现场,梁好体会到视觉、观念与文化上的多重冲击。一方面,她试图彻底抛弃之前的创作语言,进行了一系列实验性的探索与尝试,另一方面也开始思考自身传统、现代主义遗产以及活跃于90年代的艺术家,例如伊娃·海瑟、理查德·塞拉对她的影响,这些多方面的启发为她带来了创作形式上的顿悟与转变。逐渐地,从90年代起,她被原木本身蕴含的自然生长的能量、没有过多人为加工痕迹的肌理所吸引,开始专注于抽象造型的木质雕塑创作。她常常直接利用链锯将原木切割成不同形态,或卧或立地分散在空间中。微妙的形体变化、场域的营造,以及作品之间的关系都是她所关注的内容。2007年,结束近20年的旅美生活回到北京之后,梁好延续这一创作路径,将作品中的“象”与“形”进一步剥离,仅关注忠于她自己内心凝练的非对象性表达。

“梁好:步虚”展览现场,UCCA尤伦斯当代艺术中心,2024。

整个展览根据原木与石膏材质划分出两个截然不同的空间场域,同时也呼应了艺术家的创作时间线索。西展厅展出了两个木质雕塑系列作品,包括2015至2018年间使用链条锯直接处理原木的“无题(切割)”系列,以及始于2018年前后融入了穿插、叠加和重组的“无题(切割拼接)”系列。无论采用什么样的造型手法,梁好对木材的干预都是在与木材形态的交流中实现的,她也在这一过程中进入了一种听任自然的直觉状态,这对她来说既是一个寻求与自然相遇的过程,更是对于能量、空间以及雕塑本体语言的探索。

“梁好:步虚”展览现场,UCCA尤伦斯当代艺术中心,2024。

新展厅错落有致的全新石膏作品“无题(翻制拼接)”以轻盈的升腾感,与西展厅原木作品呈现的原始、深沉的气氛形成对比。梁好自2023年开始回归石膏这一最为基础的雕塑材料,因其通常用来作为模具以及脆弱的特点,很少有艺术家会专门使用石膏作为最终的创作材料。然而梁好通过在原木表面用石膏翻模随后进行拼接塑造的方式,既将木材的形状与肌理一部分转移到了新的材料上,同时又超越了树木的意象,将其从原本的结构与物质形态中解放出来,获得前所未有的自由状态与形而上的诗意。对于梁好来说,“每次的切割与塑造都试图对以往所熟悉的形态有所推进,挑战,或是破坏。而这需要有极大的勇气。”从这个意义上来说,此次新作的尝试于她而言不仅是材料层面上的转变,或许更是对于自我艺术生涯的一次回顾与期许。

“梁好:步虚”展览现场,UCCA尤伦斯当代艺术中心,2024。

此次展览名为“步虚”,一方面直接指向梁好作为雕刻家在进行创作时不断在空间中移动身体的工作过程,另一方面影射了她这些年游移于不同文化与国家却又不从属于任何一方的生活和创作状态。对于梁好来说,作品是艺术家修行的副产品,生命中的状态也是做艺术的状态。正如她自己曾写下的:“在万物中,在茫茫的宇宙间我又是何等的微不足道且短暂。而在借助于与自然为一的法则中变成它的一部分。路还在走,我的作品将引领着我走向一个我无法预见的未来。”

关于艺术家

▼

梁好

1960年出生于北京,1985年获得中央美术学院雕塑系学士学位。1989年获得克兰布鲁克艺术学院雕塑系硕士学位。她的作品曾先后参加“中央美术学院教师特展”(中央美术学院美术馆,北京,2013);“Inside Out 2012”(中间美术馆,北京,2012);“女性之手的触碰”(史密森尼学会-法拉盛市政厅,美国纽约,2008)和“环球之根——生活在纽约的中国艺术家”(普渡大学Stewart Center Gallery,美国印第安纳州,1998)。

作为一位在纽约长大的多米尼加裔美国人,米格尔·安赫尔·帕亚诺毕业于中央美术学院,作品植根于其对多元文化和多语言观念的深入思考与探索。这种跨文化的交融凝练为其对色彩、造型和构图的敏锐感知。帕亚诺的艺术实践包括绘画,以及被其称为“厚重拼贴”的独特艺术形式:用雕塑元素与现成品铺满画面,跃于画布之外,名副其实地“迸发”出各种可能的意义。本次展览囊括了帕亚诺在中国过去二十年间各阶段的创作,将他受异域新文化影响逐步发展的早期作品,与完全展现其独特艺术视野的近期创作并列展出。通过作品本身及呈现作品的形式,生动展现了帕亚诺的艺术实践及其跨越文化、成长蜕变的创作旅程。“米格尔·安赫尔·帕亚诺:悟–物”由UCCA馆长田霏宇策划。

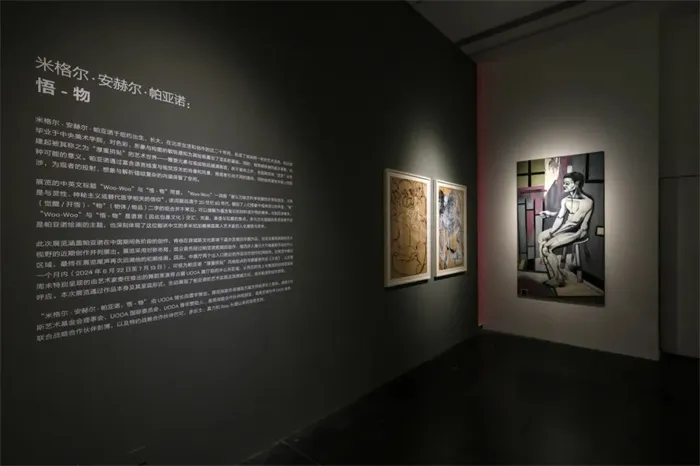

“米格尔·安赫尔·帕亚诺:悟–物”展览现场,UCCA尤伦斯当代艺术中心,2024。

米格尔·安赫尔·帕亚诺独树一帜的艺术语言源于其横跨洲际丰富多彩的人生经历。他出生于非裔加勒比家庭,在纽约上城区长大。先在新英格兰地区接受教育,后于北京学习艺术。自2000年代初,帕亚诺就一直活跃于中美两地进行艺术创作。如此多元的人生体验为其富含语言线索与视觉双关的艺术语言奠定了基础。在北京生活了近二十年,帕亚诺能讲一口流利的北京话,自称为“中国迷”的他表示,自己“在中国成长为了一名艺术家”。与中国传统艺术,尤其是敦煌的佛教艺术、工笔、水墨画以及京剧脸谱的接触,激发帕亚诺重新探索和重构自己作为个人和艺术家的身份。尽管深受中国艺术的熏陶,却并没有影响他作为多米尼加裔美国艺术家的直觉和审美。帕亚诺认为,正是自己的文化传统令他有别于中国的其他艺术家。“我的思维方式、抉择、品味和态度都与我的非裔加勒比背景和在纽约上城区的成长经历密不可分,”帕亚诺如此说道。而他在作品中对美国文化元素的运用,如在本次展出作品中所体现的涂鸦元素始终贯穿于他的艺术创作之中。

“米格尔·安赫尔·帕亚诺:悟–物”展览现场,UCCA尤伦斯当代艺术中心,2024。

展览在设计上突出展现了帕亚诺跨文化艺术实践衍变的过程,采用对称布局,以中展厅的中央区域呈现帕亚诺近期创作的大尺幅作品,早期作品则分别置于两侧入口附近。观众无论从哪一侧步入中展厅,都可以通过各系列作品直观见证帕亚诺受中国艺术影响的创作发展过程。

“米格尔·安赫尔·帕亚诺:悟–物”展览现场,UCCA尤伦斯当代艺术中心,2024。

从其中一侧进入展厅,观众首先看到的是帕亚诺的早期代表作之一《Red Line》【红线(2007)】。彼时,帕亚诺的艺术实验围绕水墨材质展开,从简单却富有情感的“一笔画”起步,逐渐演变为使用多层颜料覆盖的复杂作品。例如,《三人一线》(2006)是他于中央美术学院攻读硕士初期,限制自己仅用连续的一笔完成的创作。这种自我设定的结果是漫长的试错——某些线条呈现出理想的效果,另一些则被舍弃。为了“回收利用”那些不尽人意的尝试,帕亚诺开始用颜料一层一层覆盖原有的线条,走向另一极端。这种技法在本次展出的《Four Heads》【四颗头(2006)】中有所体现。

“米格尔·安赫尔·帕亚诺:悟–物”展览现场,UCCA尤伦斯当代艺术中心,2024。

从另一端进入展厅,率先映入眼帘的则是《管子》(2006),紧接着是帕亚诺一系列早期覆盖油彩的“一笔画”。这些作品不禁让人联想到帕亚诺在纽约市华盛顿高地成长期间所见到的涂鸦线条。自中央美术学院毕业后,帕亚诺在北京设立了自己的工作室,油画创作在概念上也愈发趋于逻辑化,视觉则变得更加立体,并对作品中经常出现的主题,如波纹和简化的人形,进行了更加深入的挖掘。《无题》(2015)和《Dancing Monk》【和尚之舞(2017 )】便是这一时期的部分作品。通过对原画的多次覆盖,帕亚诺仿佛将不同的时间点拼贴在同一张画布上。

“米格尔·安赫尔·帕亚诺:悟–物”展览现场,UCCA尤伦斯当代艺术中心,2024。

跨越多种文化与多语境的人生经历,涵盖多媒介的艺术创作实践令帕亚诺意识到,文化是基于共同思想和价值观念的人群的聚合,语言则是最强大和最具影响力的文化传播载体。这一领悟极大启发了他的创作实践。例如,帕亚诺作品中经常出现的“桃嘴”就是对语言与交流的隐喻。2020年,在被诊断患有帕金森病后,帕亚诺开始重新思考自己艺术的表达方式。尽管他此前偏爱简约,但决定在身体条件允许的情况下,应对更复杂的技法和表现形式持开放态度,因而在作品中融入了以自己双手为模型倒模的肢体元素。

“米格尔·安赫尔·帕亚诺:悟–物”展览现场,UCCA尤伦斯当代艺术中心,2024。

展厅中央呈现的“厚重拼贴”作品体现了帕亚诺对语言力量的深刻感悟与思考,以及他近期创作中对人体局部形象的运用。这些“厚重拼贴”作品创作于过去的两三年间,作品中的雕塑部分跃然于画布之外,令画作以立体的形式呈现。艺术家借助对各种图像和材料的堆叠组合,创作出富含动态韵律的特殊肖像作品,如《Thoughts Unsaid》【未言之思(2023)】和《The Artist》【艺术家(2023)】。此外,自6月22日至7月13日,可视为帕亚诺“厚重拼贴”风格起点的早期重要作品《大森》(2018),以及每周末特别呈现的由艺术家委任推出的舞蹈表演将占据UCCA展厅前的半公共区域,从而在时间上与展览的空间逻辑构成呼应。

“米格尔·安赫尔·帕亚诺:悟–物”展览现场,UCCA尤伦斯当代艺术中心,2024。

此次展览的标题亦体现了帕亚诺的多元文化背景及其对语言学的深入研究,中英文标题“Woo-Woo”与“悟–物”同音。“Woo-Woo”一词指“被认为缺乏科学依据的非常规信仰,尤其是与灵性、神秘主义或替代医学相关的信仰”,该词据说源于20世纪80年代,模拟了人们想象中鬼神哭泣的声音。“悟”(觉醒/开悟)–“物”(物体/物品)二字的组合并不常见,可以理解为蕴含智识的材料或开悟的兽类。在帕亚诺看来,“Woo-Woo”与“悟–物”是语言(因此也是文化)交汇、充盈、渗透与瓦解的焦点。多元文化碰撞的奇思异想不仅是帕亚诺绘画的主题,也深刻体现了这位能讲中文的多米尼加裔美国黑人艺术家的人生感悟与思考。

关于艺术家

▼

米格尔·安赫尔·帕亚诺

Miguel Ángel Payano Jr.

1980年出生于美国纽约,目前工作生活于北京。2003年于马萨诸塞州威廉斯敦的威廉姆斯学院获得中文和工作室艺术双学士学位后,帕亚诺搬到北京,并于2008年获得中央美术学院油画系硕士学位。2020年,他又于美国纽约市立大学亨特学院获得工作室艺术硕士学位。因其在不同语言和文化环境生活的经历,帕亚诺愈加意识到语言的重要性,以及语言在相互理解和相互关系中的应用。虽然他早期的作品主要是绘画,但近年其艺术实践扩展到雕塑和类雕塑形式,将自己具有代表性的“桃嘴”与其它图像、纹理,以及现成品或组合物体相结合,形成融合绘画与雕塑的奇特肖像。作品曾于英国伦敦Unit London(2023)、美国纽约Charles Moffett(2023)、意大利米兰Galeria Poggiali(2022)和美国洛杉矶Make Room(2021)展出。他还参加了“This Basic Asymmetry”(圣巴巴拉当代艺术博物馆,美国加州,2022)和沙特阿拉伯迪里耶双年展(沙特阿拉伯,2021)等群展。