宋仁宗嘉祐二年(公元1057年)的科举考试,一共有40万人参加,共录取进士388人,《宋史》有传的有24人,官至宰相者有9人,位列唐宋八大家者有4人。对后世的影响,横跨文学、思想、政治乃至军事多个领域,因此被称为“千年科考第一榜"。那么这一届的科举考试中出了哪些牛人呢?本文就跟大家一起来了解了解。

1、苏轼苏轼是北宋历史上著名的文学家和书法家,与父苏洵、弟苏辙三人并称“三苏”,也是这届考生中我们后人最为熟悉的一个人。嘉佑二年的科举考试,苏轼与弟弟苏辙一同参加,参加殿试中乙科,赐进士及第,从此步入仕途,这一年苏轼20岁。

不过苏轼的仕途生涯属于比较坎坷的那种,他的一生不是被贬就是在被贬的路上,最远的一次被贬到儋州,也就是现在的海南岛上。虽然仕途不顺,但是苏轼为人还是比较乐观的。

在政治生涯之外,他还涉猎广泛,诗词书画、医疗建筑、烹饪水利无所不通。在徐州任职时修建了防洪长堤,在杭州任职时又修建了苏堤;东坡肉更是以苏轼的号来命名。书画作品也有不少流传于世。

北宋建中靖国元年(1101年)苏轼在常州去世,终年66岁,南宋孝宗时期,苏轼被追谥为“文忠”。

2、苏辙苏辙与苏轼是一母同胞的亲兄弟,比苏轼小两岁。他的一生也颇为传奇,一生都在捞哥哥的路上,官越做越大,为了捞哥哥,他做到了宰相,堪称是“扶哥魔”。苏轼深陷乌台诗案时,苏辙以自己的官位来为哥哥求情。

嘉佑二年的科举考试,苏辙也高中,宋神宗时,因反对王安石变法,出为河南留守推官,后来多年都在地方上游历,宋神宗继位后,苏辙入朝历官右司谏、御史中丞、尚书右丞、门下侍郎等职,位列宰执。

宋哲宗继位后,苏辙也被贬了,因为哲宗不喜欢苏辙这种比较谨慎的人,宋徽宗继位后,宰相蔡京掌权,苏辙再降为朝请大夫,遂以太中大夫致仕。政和二年(1112年)去世,终年74岁。宋孝宗时追谥“文定”。

3、张载张载是北宋著名的思想家、教育家,也是理学创始人之一,那句为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平就是张载说的。

张载也在嘉祐二年(1057年)的科举考试中考中进士,先后任祁州司法参军、丹州云岩县令,后迁任著作佐郎、崇文院校书等。因与王安石政见不同,在弟张戬上书批评王安石而被贬官之后,辞职归乡。随后创建了横渠书院,边授徒边著书,渐渐创立了代表自己思想体系的“关学”学派。

张载认为生在世上,就要尊顺天意,立天、立地、立人,做到诚意、正心、格物、致知、明理、修身、齐家,治国平天下,努力达到圣贤境界。他的这种思想集中体现在上述所说的为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平那句话。

4、程颢程颢是北宋理学家、教育家,理学的奠基者,“洛学”代表人物。嘉佑二年考中进士,步入仕途,做到监察御史、监汝州酒税、镇宁军节度判官等职。程颢在政治上也是反对王安石变法的。

在学术上,程颢提出了“天者理也”和“只心便是天,尽之便知性”的命题,认为“仁者浑然与物同体,义礼知信皆仁也”。代表作有《识仁篇》《定性书》等。

5、曾巩曾巩是北宋时期的史学家、政治家和散文家,幼年能文,语已惊人,未冠而名闻天下。早年曾跟随欧阳修学习古文。嘉祐二年(1057年)进士及第,授太平州司法参军。此后曾巩在多个地方任职,辗转越州、齐州、襄州、洪州、明州等地,颇有政绩。

此外曾巩的散文也比较多,他的散文以议论文和记叙文见长,立论警策,说理曲折尽意,文辞和缓纡徐,自有一种从容不迫的气象,与欧阳修的风格相似。《唐论》《战国策目录序》《范贯之奏议集序》《上蔡学士书》都是议论文章的代表之作。

6、曾布曾布是曾巩的弟弟,北宋中后期政治家、改革家,词人,王安石变法的重要支持者。嘉佑二年的科举考试中,曾布与哥哥曾巩一同考中进士,步入仕途,在王安石和韩维的推荐下得以上书言政,得到了宋神宗的重用,在王安石变法的关键时期,发挥了至关重要的作用。

宋哲宗亲政后,得到重用,重新开展变法事业,拜枢密使,但又与同为新党的章惇爆发矛盾。宋徽宗赵佶继位后,曾布担任右仆射,与左仆射蔡京发生矛盾,一再贬谪,最终死于润州,终年72岁。

7、吕惠卿吕惠卿是泉州人,也是在嘉佑二年考中进士,因和王安石政治理念相合而获得他的器重,还得到了宋神宗的信任,在熙宁初年王安石执政时期,帮助他推动了青苗法、市易法等数项改革,是王安石变法中的二号人物。王安石第一次被罢相后,吕惠卿出任参知政事(副宰相),继续推动变法,变法过程中,和以司马光为首的保守派展开了激烈的斗争。

后来吕惠卿与王安石发生矛盾,关系破裂,王安石回朝后,吕惠卿因连坐其弟罪责被贬出京,从此远离政治中心。宋哲宗亲政后,又得到任用,但再也无法进入政治中心。宋徽宗年间,于醴泉观使任上致仕。

8、章惇章惇是北宋中后期政治家、改革家,最高官居尚书左仆射兼门下侍郎。嘉祐二年(1057年),章惇进京,参加科举考试,进士及第,其族侄章衡考中状元,章惇耻于章衡之下,拒不受敕,扔掉诰敕回家。嘉祐四年(1059年),章惇再次参加科举考试,进士及第,名列第一甲第五名,开封府试第一名。

章惇也是王安石变法的重要参与者,宋哲宗即位,章惇任知枢密院事,时高太后用司马光等反变法并欲废免役法,他愤起争辩,遭贬知汝州。哲宗亲政后继续推行新法,章惇拜左相,居相位五年,以“绍述”为己任,恢复青苗、免役诸法,他力主对西夏作战,筑堡开边,取得重大胜利。徽宗继位后,章惇一贬再贬,于崇宁四年(1106年)死于睦州。

9、章衡章衡是章惇的族侄,嘉佑二年科举考试的状元,步入仕途后历任多个职位,包括湖州通判、盐铁判官、汝州知州、颍州知州等。他也在熙宁初年被召回京城,同判太常寺,并出使过辽国。在出使辽国期间,辽主曾欺他是文士,在酒宴上提出射箭助兴。章衡连发破的,显示了他文武兼备的才华。辽主因此对他特别优待。

章衡性格直爽,不惧势力,勇于进谏。他在吏部任职时,曾连续奏疏辩论,坚持要辩明事实,一直申诉到皇帝面前。此外他编纂的历代帝系《编年通载》,被神宗赞誉为“可冠冕诸史”。

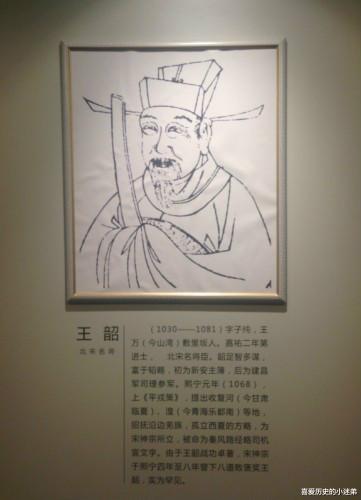

10、王韶王韶是江州德安人,嘉祐二年(1057年)登进士第,之后相继担任新安主簿、建昌军司理参军等职。在考取制科失败后,他转而游历陕西一带,深入采访西北边境的风土民情,这为他日后提出平戎策略奠定了基础。

宋神宗熙宁元年(1068年),王韶向神宗献上《平戎策》三篇,详细陈述了攻取西夏的策略。他提出“要想攻取西夏,应当先收复河、湟二州之地,这样夏人就有腹背受敌之忧”。这一策略被宋神宗采纳,王韶因此被任命为秦凤路经略司机宜文字(相当于机要秘书),主持开拓熙河之事务。他率军击溃羌人、西夏的军队,成功收复熙、河、洮、岷、宕、亹五州,拓边二千余里,对西夏形成包围之势。

王韶因其在熙河之役中的卓越表现,累进观文殿学士、礼部侍郎等职,最后官至枢密副使。他因“奇计、奇捷、奇赏”而被戏称为“三奇副使”。

小结:

除了上述这些人以外,嘉祐二年考中进士的还有郑雍,官至尚书右丞;林希,官至同知枢密院(位同副相);张璪,官至参知政事;此外这次科举考试的主考官是北宋文坛领袖,唐宋八大家之一的欧阳修,,副考官是北宋宰相王硅,阅卷老师是有着宋词开山祖师之称的梅尧臣。