1972年,尼克松的8天访华之旅,被他自己称为是“改变世界的一周”。

正是在这段时间,我国和美国政府签订了《中美联合公报》,这为之后我们两国建立外交关系奠定了重要的基础。

近年来,美国的对华政策逐渐变得强硬,甚至网上有传出美国对华接触政策出错了,以及1994年尼克松临终前曾表示后悔访华的声音。

本文内容均基于权威历史资料整理撰写,文末有文献引用来源

五十多年过去,我国经历了快速的发展,不管是在经济还是科学技术方面都取得了举世瞩目的成绩,俨然已经是当时一些美国人眼中“科学怪物”般的存在。

两年前,美国的中国问题专家,也是尼克松访华时的翻译傅立民,还曾接受《环球时报》记者的采访,谈及了那些质疑对华接触的美国人,认为他们是非常短视和狭隘的。

尼克松访华

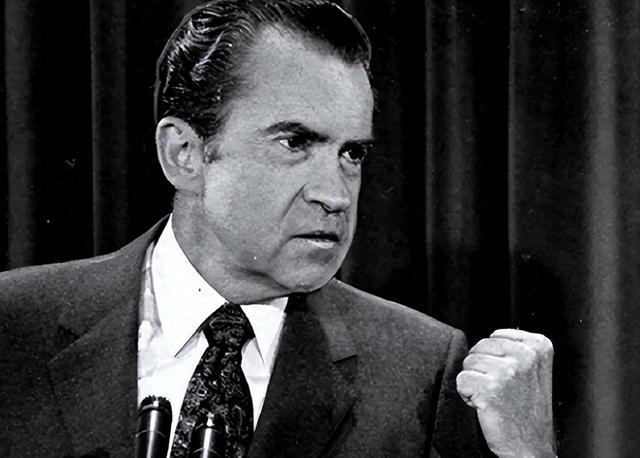

尼克松访华尼克松是首位到访新中国的美国总统。他的这次出访事关重大,美国方面在背后也做了大量的准备工作。

当时,他之所以会在总统上任一周后,就向基辛格提出要将打开对华关系作为外交重点,主要是考虑到了美国和苏联之间的全球战略平衡,以及面对国内的舆论压力,急于想要将美国带出越战的泥沼。

当时,我国在国际上承受着来自苏联方面的压力,中苏关系滑落到了冰点。出于国家安全和外交方面的考虑,我们也愿意尝试与美国建立外交关系。

尼克松的这趟旅程堪称“破冰之旅”,他自己高度重视,在正式出发前,就派出了两队人马到北京去。

1971年10月,洛德和基辛格到北京的时候,主要是出于两个方面的目的,一个是为尼克松访华做好后勤保障工作,还有一个就是为《中美联合公报》做定调和起草的工作。

这些准备工作一直持续到了1972年的1月份,为了确保尼克松之后的行程能够万无一失,基辛格还拉来了自己的副手亚历山大·黑格。

当时,洛德还给尼克松准备了六大本、20厘米厚的资料,既有关于中美双方在各项问题上的重要立场,中方领导人的资料,中国历史文化的介绍,也有基辛格之前两次访华的内容。

尼克松将这些资料看得相当认真,几乎在每一页上都会提出问题,或是做些批注。洛德还说,自己辅佐过的总统有很多位,但是没有一个人像尼克松这次访华那样,做了如此充足的准备工作。

尼克松要确保自己做好充分准备,也与他的会面对象周总理有关。

在与人会谈的时候,周总理是从不带任何书面材料的,这也成了对尼克松的一种激励,他不想在这个方面“败下阵来”。

当时,在飞机航班上,尼克松还在颇为紧张地准备着,不时地向洛德和自己的其他助手提问。

对于这次的行程,洛德也是充满了期待。他的夫人包柏漪是一位美籍华人作家,在8岁的时候就随父亲定居到了美国。上海是她的故乡,洛德很愿意在这次的行程中陪同总统,看看这片富人的土地,这也是帮助他将家与国联系在一起的一个很好的机会。

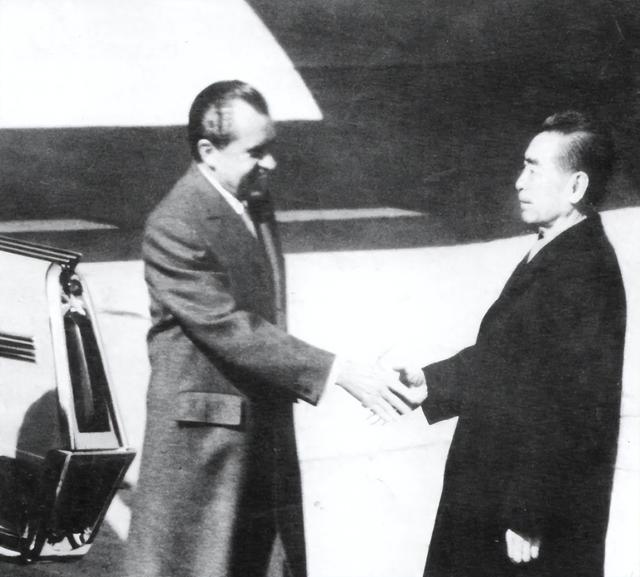

尼克松对这次行程的重视,还体现在他要下飞机和周总理握手的时候。

为了确保媒体能够拍好二人的握手画面,他命令基辛格和罗杰斯不要下飞机,还特别让一位身材高大的工作人员挡住了机舱的过道。

尼克松深知这个握手画面的重要性。1954年,正是当时的美国国务卿杜勒斯拒绝和周总理握手的举动,成为了中美双方相互敌对仇视的一个缩影。

在后来的自传中,尼克松还提到了1972年的那次握手,说:“当我们的手握在一起,一个时代结束了,另一个时代开始了。”

总统离世

总统离世作为美国总统,尼克松在位期间做出的功绩是有目共睹的,他墓志铭上写有的一句评价便是“历史所能赋予的最高荣誉,莫过于和平缔造者——理查德·尼克松”。

他的访华之行的一个特别之处还在于,这是在位的美国总统第一次访问一个和美国还没有建立外交关系的国家,因此这一历史事件是极具创造性的。

1994年,尼克松在中风离世前一个月刚刚去过一次俄罗斯,这也是他第十次去到俄罗斯这个国家。

他的那次俄罗斯之行得到了媒体大篇幅的报道,但是叶利钦对待他的态度却并不友好。

叶利钦并不让他进入克里姆林宫,在得知他和自己的政敌见面后,还直接撤掉了提供给他的专车和保镖。在这次狼狈的俄罗斯之行后,尼克松的仓促离世实在叫人感叹。

其实,人生晚年,尼克松一直都在幕后给克林顿建言献策,之所以会去到俄罗斯也与克林顿有着千丝万缕的关系。在动身之前,他就和克林顿的国家安全会议资深幕僚伯恩斯有过3个小时的会谈。

尼克松和克林顿虽然分属共和党和民主党,是不同阵营,有着33岁的年龄差,年轻时的克林顿还不喜欢尼克松,但这并不阻碍二人时过境迁后缔造的“不同寻常的友谊”。只是让人没想到的是,这段友谊却给尼克松带来了那么不愉快的出访记忆。

在1993年初,尼克松还有另外一段访华的经历,那也是他最后一次访华。他对这次出访同样重视,希望能够重走当年路,重温旧日记忆。

这些想法,在我们为他安排的行程中大都得到了落实。他入住的是1972年住过的钓鱼台国宾馆12号楼,先后去了北京、杭州、上海、广州和深圳几个地方。

特别是深圳的变化发展,给他留下了很深的印象。在得知几年前的深圳还是小渔村,尼克松不禁发出了“真了不起”的感叹。

他对广州改革开放后的营商环境和民众热情有很深的感触。他在广州个体商摊一条街参观的时候,民众对他的到来很是欢迎,都上来跟他握手,他说有回到了当年总统竞选时的感觉。

尼克松在国内的知名度很高。那次来中国前,他特意准备了500张签名名片,全都发光了,到了上海,他又印了1000张。中国人的热情让他感到高兴,他也说喜欢中国人。

后来,傅立民在谈到尼克松对访华的看法时,还提到了尼克松觉得当初两个国家建立正常外交关系的必要性。在他看来,如果当时中美没有牵上线,中国被排除到了战后世界秩序外面,世界的和平繁荣也就无从谈起了。

中国剧变

中国剧变从1972年到1994年,我国历经改革开放,飞速的发展不只是让尼克松感叹,也让世界感到震惊。

1978年,随着全国科学大会在北京的召开,“科学技术是生产力”便在邓公的强调之下,成功点燃了科学界的春天。

在10年之后的1988年,他又在这句话中加上了“第一”两个字,说马克思过去讲科学技术是生产力,现在来看恐怕已经不够了,恐怕是第一生产力。他是在借此强调科技的重要性,及其对其他生产力的推动作用。

在党和全国这样的支持下,那些年我国的科技成果不断涌现,先是屠嗷嗷等人研制的青蒿素获得了国家发明奖,之后又有袁隆平成功培育籼型杂交水稻获得国家发明特等奖。

此外,还有潜艇水下发射导弹,银河亿次巨型计算机系统,超导,秦山核电站等科技成果轮番登场。

在一个发展中国家,这样喷薄而出的科研能力和技术发展速度实在惊人,这也是尼克松访华之前完全没有想到的。

如今,我国的变化也带来中美关系的变化,从彼此亲近到笼罩着阴影,这让人感慨,也引发了曾陪同尼克松访华的傅立民的思考。

他觉得,当初两国关系的走近是因为面临着“苏联扩张”这一具体而共同的威胁,而如今双方面临的共同威胁依旧很多,比如气候变化、核问题等,只是人们没有对此表现出相当的重视,认为这些都是长期问题,所以将关注的焦点转移到了其他方面。

他还说,中美两国的文化是具有相似性的,中国人注重面子,即从他人的尊重中获得自尊,而美国文化中也有类似的东西,只是叫法不同,比如“荣誉”。这些共同点的存在,便为中美两国的再度“破冰”提供了机会和方法。

总之,1972年尼克松的访华,为我国和中美关系的发展都带来了前所未有的机遇,而我国此后科学技术发展的进步绝不应当成为美国人攻击我们的理由,我们也不应当任由这样的偏见阻碍了我们继续发展的步伐。

随着改革开放以来“科教兴国”战略的提出,21世纪之后我们不断向创新型国家迈进,我国在科技方面的发展只会越来越好,成为世界舞台上越来越重要的一支力量。

参考资料

1、傅立民接受环球时报专访:质疑对华接触政策的美国人很狭隘

2、50年前,他们亲历“改变世界的一周”——专访尼克松访华随行官员

3、中国共产党与中国科学技术发展(1978-2021)

“科学技术是第一生产力”,邓公伟大!

尼克总对我们 我们对他 都相当的友好!

美国佬载人登月就是这货任上的😂😂😂

如果不是那次访华估计苏联真的是世界老大了吧。

对美国来说,后悔确实!对世界来说,进步很大

废话!没有你尼克松来,中国就不能发展啦?

尼克松访华看到中国未来,我们美国不需要抵制中国,合作共赢,是金子能发光,与中国搞好关系才有未来。

屠呦呦打成屠嗷嗷,小编NB👍👍👍