龙门石窟自建造以来,曾经受过两次严重破坏,一次系唐武宗时期的“武宗灭佛运动”,第二次被毁在1930年—1940年间,这一时期多为民间盗窃。

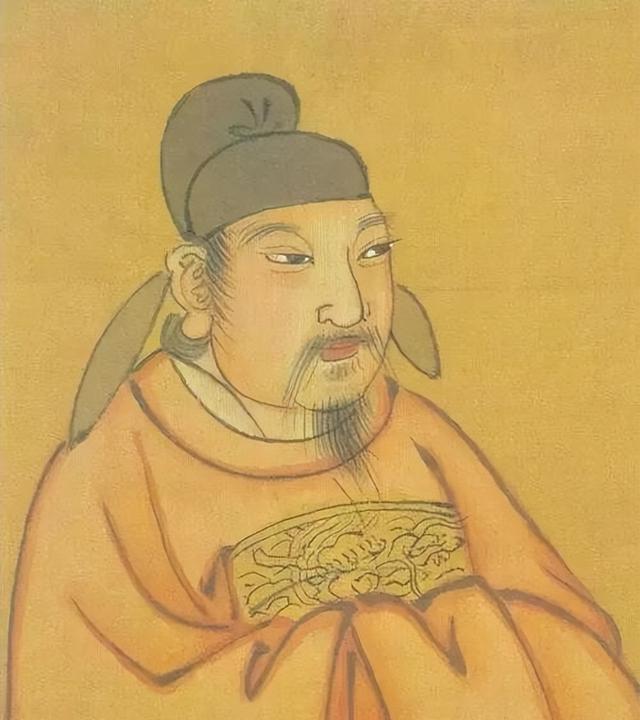

在中国历史长河中,唐代是佛教繁荣的时期,但在唐武宗时期(840年-846年),发生了著名的“唐武宗灭佛运动”,又称“会昌法难”。这一运动是对佛教的极端打击,并给予了佛教徒以沉重的打击。在此时期,龙门石窟也受到了巨大的破坏。唐武宗推动的“武宗灭佛运动”,主要集中在他在位的会昌期间。

在会昌五年(845年)四月颁布的敕令中,唐武宗规定了一系列毁佛政策,包括不许寺院建置庄园、拆毁凡房屋不满二百间的所有寺院等。在会昌六年,唐武宗逝世,唐宣宗即位,宣宗诏令重尊佛教,结束了这场运动。

然而这一时期打击,使龙门石窟遭受了严重的破坏,许多寺庙被拆毁,佛像被销熔铸成钱。具体原因则是,当时许多的人为了逃避赋税而出家为僧。由于寺庙的土地不用纳税,僧人仰赖百姓供养,于是后来的僧人越来越多。因此,便引发了“唐武宗灭佛运动”。

20世纪初,随着文物交易的兴起,龙门石窟再次成为了破坏的目标。在1930年至1940年间,民国时期,来自日本和美国的境外文物贩子,盯上了龙门石窟。

这一时期,龙门石窟著名的《帝后礼佛图》被盗凿,这也成为文化遗产史上的一大痛点。盗取的文物则至今还在流失,一些甚至被运往日本和美国。唐武宗时期的“武宗灭佛运动”,以及20世纪民国时期的盗窃活动,使龙门石窟的文化遗产遭受了巨大的冲击。

唐武宗时期的拆毁寺院,佛像被销毁,这是对佛教的彻底否定。而20世纪初的盗窃活动中,一些珍贵的佛像和艺术品流失海外,导致了很难再寻回,这些破坏事件对龙门石窟的影响是深远的。

尽管历经沧桑,龙门石窟依然展现出无与伦比的艺术魅力。近年来,当地也加大了,对文物保护和修复工作,包括投入资金、技术和人力资源,力求修复受损的佛像和石窟,以及加强对龙门石窟的保护。数字化技术、三维扫描、虚拟现实等先进技术,也被应用于文物的保护和研究中,为龙门石窟的传承提供了新的手段。这些技术不仅展现了。龙门石窟的原貌,还为广大公众提供了更直观、全面的文化体验。

写到最后

龙门石窟的佛像是中国文化遗产中的一部分,它见证了历史的变迁和文明的兴衰。唐武宗时期的“武宗灭佛运动”和20世纪初的盗窃事件,使这一瑰丽的艺术宝库经历了重大的破坏,然而通过努力的文化保护和修复工作,我们有望在未来看到龙门石窟焕发新的生机。龙门石窟的佛像虽然历经磨难,但它们的光芒依然闪耀,为我们提供了深刻的历史启示。

蒋云强_学佛人

南无阿弥陀佛