引言

北魏统治者为了提高统治阶级的文化素质,采取措施让鲜卑贵族的子女接受汉语教育,从根本上改变了鲜卑贵族的汉语水平和文化特征。

它不仅缩短了鲜卑贵族与汉族士绅之间的文化差距,也完成了自身的演变。

在其指导下,汉语学习从上到下逐步推广,使得汉语越来越广泛地应用于北魏的各行各业,成为北魏的通用语言。

消除了胡汉民各民族之间的隔阂,对实现文化认同和民族认同,加速中华民族多元融合的进程产生了巨大而深远的影响。

一、解弦更张,源自鲜卑统治者的远见卓识

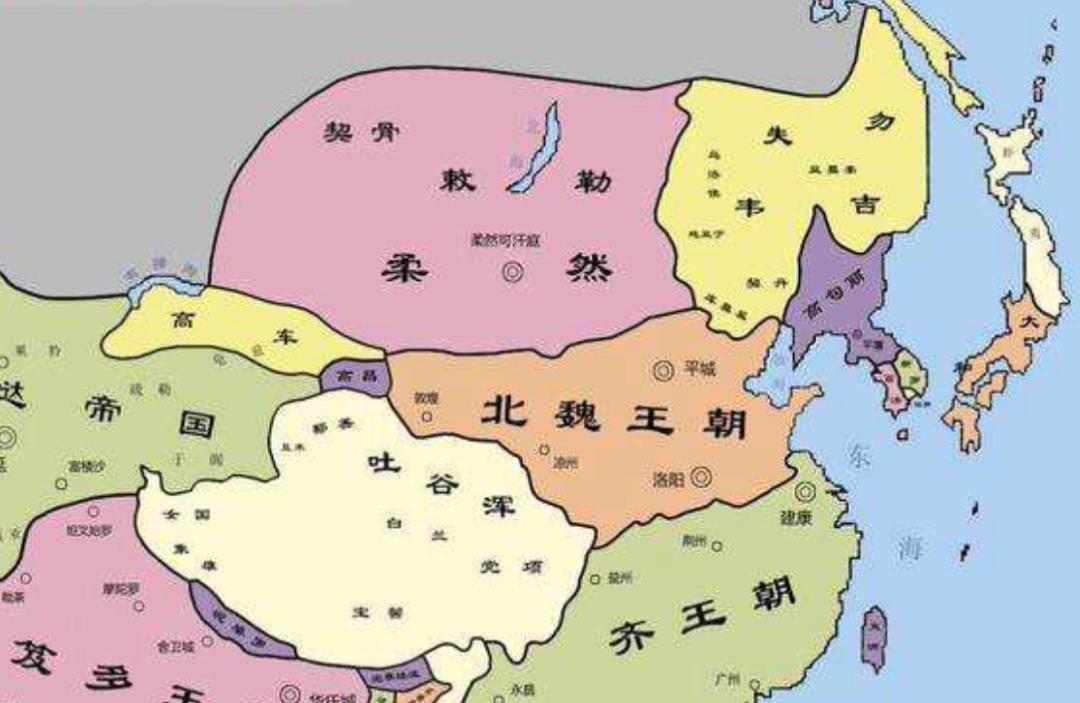

北魏太祖拓跋珪在代(北魏前身)为前秦灭亡后,与祖父什翼犍一道为苻坚虏至长安,在中原生活十余年,有过与汉文化亲密接触的经历。

经过半个世纪的金戈铁马,他们完成了黄河流域的统一,成为了中原上最强大的统治者。如果按照历史学家的说法,叫做北方蛮族;

如果按照现代歌曲的唱法,叫做我是一头来自北方的狼。正是这个有蛮性又有狼性的种族,为中华文化开启新气象。

鲜卑贵族的汉语教育与北魏的汉化政策是紧密相连的,或者可以说鲜卑贵族汉语教育本身就是北魏汉化政策的一部分。

拓跋鲜卑是生活在塞北的游牧民族,早期文化落后,在中原王朝早已进入封建时代的魏晋时期,而拓跋鲜卑还处于比较落后的社会形态。

同时,拓跋珪因此进一步认识到鲜卑贵族与汉人士族之间存在巨大文化差异,感受到鲜卑贵族的文化风貌与新型的北魏国家体制之间的强烈的不和谐,推行汉化必要而且迫切。

因为鲜卑人是游牧民族,文明发展的时间不长,与中华民族相比,步入文明的门槛相对较晚。

此外,当他们成为中原的统治者时,他们只有200多年的时间拥有自己的文字。

中华民族历史源远流长,已经有两千多年辉煌历史的黄河流域,是否愿意被这样一个游牧民族支配呢?

如果鲜卑贵族不能系统接受汉文化教育,实现与汉族士族社会的真正融合,拓跋政权不可能在中原地区长治久安,北魏建立的封建制度注定是昙花一现。

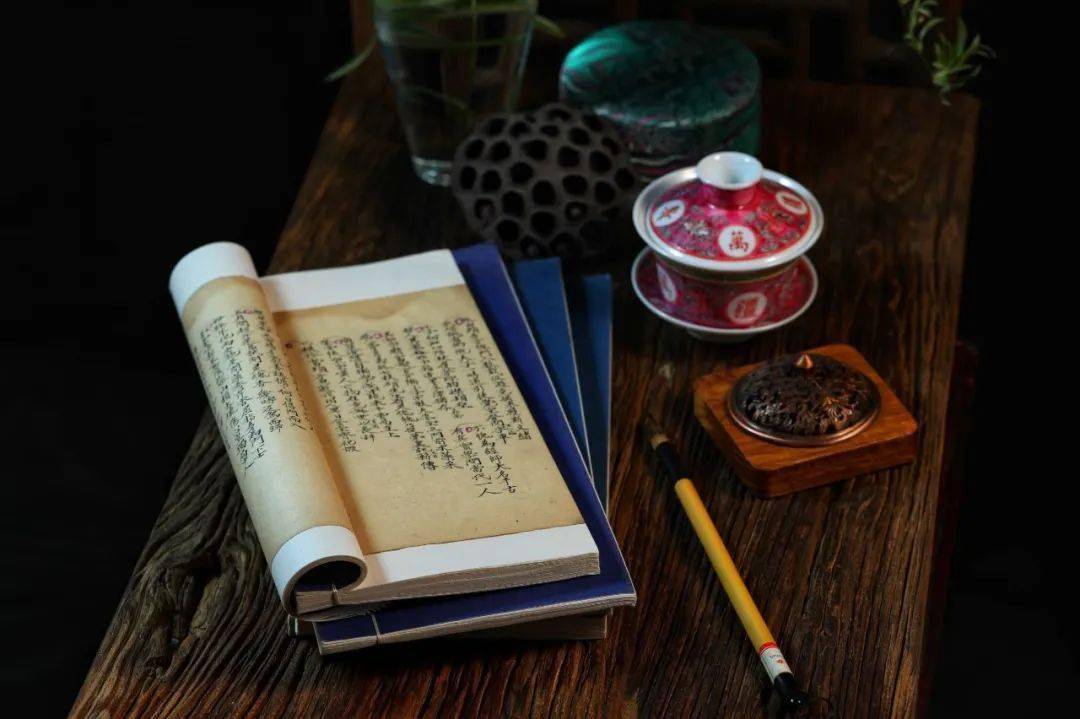

汉语不仅是中华文化的重要组成部分,也是中华文化的载体。鲜卑贵族子弟阅读中国文化典籍,学习中国文化,是其前提和基础。

中国文化研究与中国语言研究是相辅相成、相互依存、相互促进的。因此,语文也是北魏初年贵族子弟汉化教育的重要内容之一。

所以我为什么不叫汉化而叫华化,因为这是历史事实。我们曾经站在汉民族的立场上,把其他民族的融合视为汉化。

忽略了我们在这个过程中也受到了其他民族的影响,与他们血脉交融,在文化上学习了他们相对先进的文化,特别是形成了共同的民族感情。

所以我认为这些过程应该用华化,华夏化、中国化,是各民族共同文化的中国化,而不是单方面的汉化。

其实华夏本身就是一个民族融合的结果。我们最早称夏是因为夏朝,夏结束后这些人被称为夏,因为其实他们不止一个种族,所以又称为诸夏。

但问题是到商朝以后,甚至到周朝以后,这些人没有被称为商人周人,而还是沿用了夏人。

华夏,华本意是花,意思就是美丽的高尚的华夏,就像我们今天叫美丽中国,华是修饰夏的,美丽的夏人,伟大的夏人。

甚至以后把华夏简称为华,用它来区别周围的蛮夷戎狄。但实际上华夏是不断在融合。那么在这个过程中是不是只有其他民族接受华夏的影响呢?

并非如此,华夏也不断的受到其他民族的影响。

二、上行下效,官学汉语,鲜卑推广汉化有一套

如此高尚精雅的中华文化,在他们的手里是遭遇空前的浩劫,彻底崩溃,还是展现出一派新气象,让中华文化之河拥有更多的分支?

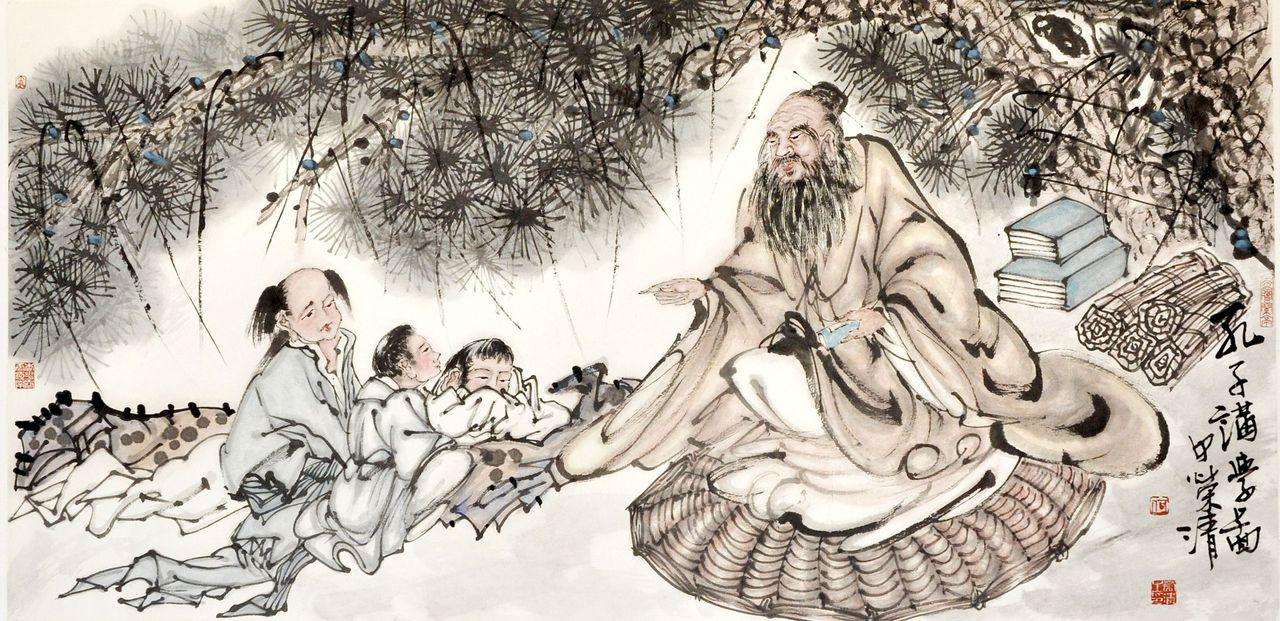

北魏鲜卑贵族汉语学习是与接受汉化教育同步进行的,主要学习形式是在官学学习。

北魏中央官学是鲜卑贵族接受正规汉化教育的主要渠道。北魏建立伊始,就将鲜卑贵胄系统接受汉文化教育视为治国、固国之根本。

太祖拓跋珪于天兴元年(398)定都平城,次年春下旨效仿中原王朝建立太学,“置五经博士生员千有余人。

天兴二年(399) 春,增国子太学生员至三千,开启北魏贵族子弟系统接受汉化教育先河。

中央官学师资雄厚,教官都是学识渊博、修养深厚的汉族学者,其中不乏著名学者和学术精英。如道武帝时期儒学家梁越,

“少而好学,博综经传,国初,为《礼经》博士。太祖以其谨厚,举动可则,拜上大夫,命授诸皇子经书”。

北魏官学教育以经学儒术为主要学习内容。魏武帝曾向博士、定州大中正李先询问:“天下何书最善,可以益人神智?”

李先回答:“唯有经书,三皇五帝治化之典,可以补王神智。”北魏自此确立了儒家经典为治国纲领的地位,也成为贵族子弟首要学习的基本教材。

可证“五经”为中书学教材,授课形式是学官主讲,选择聪慧理解力强的学生作为“都讲”协助学官,帮助全体同学理解文意。

从学官身份与教材内容分析,学官在讲授课程时都应该使用汉语,原因有两个:

其一,这些汉族学官中通晓鲜卑语的人数比例极低,他们多来自世家大族,自视清高,华夷观念根深蒂固,极少有人愿意放下身段去学说鲜卑语。

其二,北魏早期的鲜卑贵族大多以金戈铁马为业,尚武弱文,即使当中有部分人能讲汉语,也很难达到能够同步通译儒家经典的程度。

北魏中央官学中,汉语言和汉文化的教授是同步进行的,或者说是双位一体的,也就是学官在为鲜卑贵族子弟授课时,是以汉文经典为教材,在传授汉文化的同时教习汉语,在教习汉语的同时传授汉文化。

北魏也非常重视对鲜卑贵族的汉字教育。拓跋鲜卑语虽然有独立的语言,但没有相应的文字。

北魏初期,虽然军令上使用鲜卑语,但书写公文时也需要汉语。汉字的规范统一对鲜卑贵族的汉语学习也起到了积极的促进作用。

三、书香门第,家庭教育,汉学之风颇有成效

家庭也是语言学习的重要社会单位,家庭语言本身就是社会语言生活的基础组成部分。

而“家庭成员的语言变化不仅会受到教育环境等宏观社会因素的影响,也会受到族际通婚、亲族关系、家庭观念等家庭内部环境的影响”。

因此,除了在中央官学接受系统汉语言文化教育,家庭教育也是鲜卑贵族子弟接受汉语教育的重要补充形式。

拓跋宏自己曾经跟大臣讲肺腑之言:“北人质鲁,何由知书”?他说我们北方人一直被说成北方的耻辱,粗鲁,没有文化,怎么能够看得懂那些书里的道理呢?

这个话很感慨,现在看得懂书的人已经很多了,难道这些人都是圣人吗?

关键是你是否愿意学习。这就是区别。我们北方人在本质上不是愚蠢就是粗鲁。不管你学不学,我现在是“修官,促礼乐,志在改俗”。我的目的是改变习俗。

我是天子,为什么我一定要住在中原?因为他迁都了,很多人反对,我们在平城好了。为什么要去中原?

就是让你的后代逐渐接受好习俗,扩大知识。如果你永远生活在衡山北部,如果你不重视文化,你就永远是那么落后。

此外,北魏鲜卑贵族家庭汉语教育主要体现在两个方面。

其一是鲜卑贵族利用政治地位延聘汉族名师进行教授。北魏早期,鲜卑贵族虽然与汉族士人共同参政议政,但双方由于民族心理和文化风貌差异巨大,不可避免地存在矛盾与隔阂。

汉族士人政治上居于弱势,但具有文化优感,对尚武面貌粗鲁的鲜卑贵族心存鄙夷。鲜卑贵族对汉族士人的举止言行也十分排斥。

但随着彼此交往的日益增多,双方之间壁垒被逐渐打破,汉族士人身上所体现的衣冠士族博学多才的文化底蕴与精神气质。

对鲜卑贵族文化价值取向的转变起到了很好的引领作用:

增加了鲜卑贵族对中国文化的认同感,使鲜卑贵族愿意主动学习汉语,提高了他们的文化素养,并聘请了著名的汉族学者对他们的子女进行中国文化的启蒙教育。

其二是提高汉语言文化水平。为了进一步加强鲜卑人与汉人的联系,促进鲜卑人与汉人的相互接纳和融合,孝文帝制定政策,鼓励鲜卑贵族按照汉人的家庭地位与汉人通婚。

族际通婚不仅增进了汉族与鲜卑族之间的了解,使鲜卑文化取向逐渐趋同于汉族,更直接创建了众多的同时使用汉语和鲜卑语的双语家庭。

在这样的家庭中,通过夫妻之间、父母与子女之间、夫族与妻族之间、亲朋之间的交流互动,汉语和鲜卑语发生自然接触,也为鲜卑贵族子弟学习汉语带来更多的机会与便利,其汉语水平自然也因此获得极大提高。

孝文帝的改革不仅使鲜卑融入了中华文化,而且使中华文化提高一个新阶段。

类似这样的例子还很多,所以我们可以说如果在北魏孝文帝改革以前,中华文化的正统主流基本上更多的是南方。

但经过他改革,给传统的中华文化注入了新鲜的血液,也将传统的文化提高到了新的高度,可以说开创了以后隋唐的先河。

北魏鲜卑贵族的汉语教育经历了一个世纪左右的历程,到北魏后期取得显著成效,很多鲜卑贵胄汉语言文化修养已经逐渐追步南朝世家大族。

结语

语言是人类思维、交流和信息传递的主要媒介,是一个民族文化的基础和主要载体。

在民族交往过程中,人们基于历史、地域、人口、环境等特定的社会因素,共同选择了某种语言,将不同的个体聚集成一个整体。

这种语言不仅具有强大的交际功能,而且在很大程度上也表现出了促进民族共同体认同建构的功能。

因此,北魏鲜卑贵族子女接受汉语教育,不仅提高了鲜卑贵族的汉语水平,提高了中国文化修养,而且缩短了鲜卑贵族与汉族士绅的文化差距,完成了自身的进化。

在其榜样的指导下,汉语学习从上到下逐步全面推广,使汉语在北魏的各行各业越来越广泛地使用,成为北魏各民族的共同语言。

这有助于弥合胡汉民各民族之间的差距,促进多元民族的形成。

参考资料:

《孝文帝纪》

《魏书》

《史记》