1905年,李叔同的母亲王凤玲染病去世,他带着母亲的棺椁,从上海回到老家天津河东,行安葬之礼。谁料,当李叔同和母亲的灵柩抵达李家大门时,却被叔父拦住不允,葬礼当日,李叔同竟弹起了曲子,唱起了歌,曲罢,众人泪流满面。

半世繁华半世僧的李叔同,并不是李家的长子,只是因他出生时,天降祥瑞,这才让父亲李世珍对于他的疼爱,多了许多。1878年,天津巨富之家李家,为了延续香火,找来一19岁的妙龄少女王凤玲,嫁给了68岁的李世珍当妾室,婚后一年生下儿子,就是我们熟知的后来的弘一法师——李叔同。都说母凭子贵,确实如此。王凤玲生下儿子当天,一只喜鹊叼着橄榄枝,飞入了李家大院,说巧不巧,刚好不偏不倚地落在了李叔同房间的窗子上。

李世珍是个信佛的人,他相信这是佛缘,是佛赐祥瑞。也因为如此,李世珍对这个妾室生的儿子,无比宠爱,但因为母亲是妾室,李叔同名义上只能寄养在正室名下,但这并不影响李叔同对生母的情感。李世珍在世时,王凤玲与儿子在家中拥有绝对地位,谁也不敢欺负她是个妾室,更不敢欺负李叔同这个庶出。

然而这样的日子,也不过才5年光景,李世珍就撒手人寰了,留下尚年轻的妾室,和5岁的李叔同。他一走,王凤玲和儿子的日子一下,从天堂跌落到地狱。大太太经常将王凤玲当做佣人使唤,连吃饭,都得看她脸色,李叔同也因此受到了冷眼相待,被阻止不让听戏。没了父亲庇护,作为妾室的王氏终日只能看脸色过活,她平日的大小开支甚至都需要具体汇报。

小小的李叔同看到母亲终日低眉顺眼、谨小慎微,似乎也明白了什么。慢慢地,他的性格也由一开始的活泼,变得内向沉静了。大多数时候,他都是将自己关在书房里,因为只有在这里,李叔同才能找到属于自己的自由和快乐。而李叔同的佛缘,因父亲而起,却于母亲处才圆满。

在李家大院里,李叔同还有一个哥哥,父亲不在,长兄为父,哥哥严苛的管教,也让李叔同的性格变得更加沉闷压抑。也是在这期间,他跟着大娘和嫂子,整日里念咒、诵经。想起父亲去世时大师为其念诵着《金刚经》,父亲便毫无痛苦滴死去,李叔同对佛法就有了一些说不清道不明的微妙感。久而久之,他竟也喜欢上了那种空灵的感觉,也是从这些佛学典籍中,李叔同慢慢开始有了些灵性。在背诵这些经典佛学著作时,李叔同才感受到自己被压抑的天性得到了释放。

18岁的李叔同,在家人的催促下,娶了茶商之女俞氏,被迫成了家,而李叔同之所以接受这样的安排,完全是为了能讨得母亲欢喜。结婚以后,李叔同有了一笔属于自己支配的巨款,而他在艺术方面的造诣,也让他结识了许多上层社会的精英,经济独立,让他和母亲的生活,终于大变了样,至少不用看他人脸色了。成婚不久后,俞氏生下了第一个儿子,王凤玲也如愿当上了祖母,那段时间一家人可以说是天伦之乐了。

有了钱以后,李叔同第一时间将母亲带离了李家大院,来到上海安了家,在那里,李叔同经常能看到母亲脸上挂着笑容,他也感到知足。但这样惬意的日子,并没有持续多久,李叔同所在的书画公社被解散了,天涯五友散落各地,而他刚出生不久的长子,也不幸夭折。此前有多快乐,彼时就有多悲伤,这是李叔同注定要历的劫。

就在李叔同还沉浸在丧子之痛中,他的母亲王氏也不幸染病去世,李叔同为母亲遍访名医,也没能治好母亲,没过多久,母亲也去世了。对母亲来说,上海的日子固然过得舒心,但终究不是归宿,高墙大院的枷锁再重,却也是落叶归根,她要回家,她要归根。遵从母亲的遗愿,李叔同决定将母亲带回天津老家,举行葬礼。

可让他没想到的是,在母亲遗体被运回天津老家门口时,李叔同的叔父,竟携一众宗亲,站成一排,拦住他们的去路。并以“李叔同的母亲是地位低下的小妾”、“外丧不进门”为由,禁止王氏的遗体被运回李家门,李叔同叔父和族人认为:王氏的遗体只能被直接运至坟地安葬。这让李叔同怒火难揭,想起母亲在李家遭受的种种不公平的待遇,以及当前他内心交杂着的丧子、丧母之痛,他决定据理力争,一定要为母亲争口气。

后来的李叔同曾说:“我的母亲很多,我的生母很苦。”短短一句话,道尽了多少悲哀和无奈。李叔同对着李家大门,不顾族人的阻拦,坚决要从正门入,直接让抬棺的人,冲进李家大院。李叔同直接把母亲的灵柩抬进了老宅的大门,还摆在了大厅正中的位置。

葬礼这天,李叔同还规定,全家都必须身着黑色衣服,而不是披麻戴孝,葬礼上,不行跪礼,只行鞠躬礼,不收受呢缎、轴幛、银钱、洋圆等物,人到、情到即可。这完全不符合封建礼制,大家都说李叔同做了件“奇事”。不仅如此,李叔同还在母亲葬礼上,一边抚琴一边唱起了歌,而这首歌,正是李叔同为悼念母亲所作的《梦》:

哀游子茕茕其无依兮,在天之涯。惟长夜漫漫而独寐兮,时恍惚以魂驰。……梦挥泪出门辞父母兮,叹生别离。月落乌啼,梦影依稀,往事知不知?汩半生哀乐之长逝兮,感亲之恩其永垂。这画面伴着哀乐,对于在场的人们来说,无一不惊诧万分。

身为儿子的李叔同竟在母亲葬礼上不哭不悲,反而“唱歌弹琴”!但这一举动,却感动了在场所有人,曲罢,众人泪流满面。因为这首朴实却用情至深的哀曲,不仅唱出了李叔同对母亲的深情,也唱出了他对生死的感悟。这场盛大又特别的新式葬礼,灌满了李叔同对母亲的敬重,也因母亲的去世,使得李叔同在25岁时,就已经将生死参透,没有恐惧只有敬畏。

因为在俗世凡人眼里,死亡自然是一件让人感到伤痛的事情,但李叔同认为,死,亦是一种解脱,超然于物外的灵魂脱离,更是一种圆满。所以,在众人哭天抢地地表示心中的哀痛时,李叔同作为举办中国新式葬礼的第一人,他选择了抚琴弹唱。

佛经上说:“生又何尝生?死又何尝死?”本来生生死死、死死生生,都是生命的一个循环,生生世世循环往复。所以说:死是生的开头,生是死的起点。也正因此,“死”在佛教中才被称为“往生”。正因此,真正的佛门弟子,也从不贪生惧死!

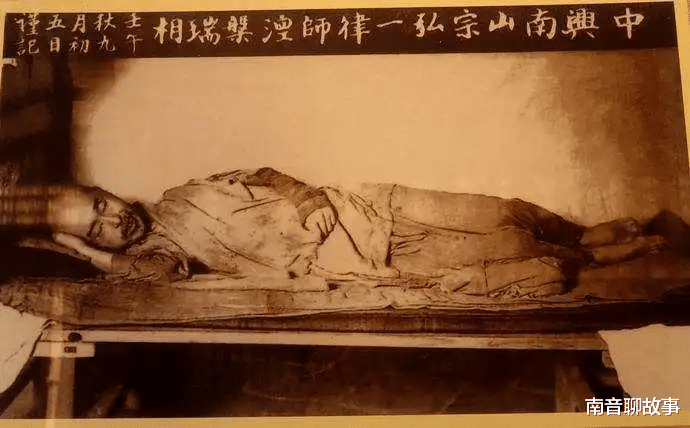

1942年,弘一法师安然圆寂于泉州晚晴室。死时,他留下了“悲欣交集”四字,这四字中的“悲”恰恰契合了在母亲葬礼上“唱歌弹琴”的自己!而“欣”,正是弘一法师死前,面对即将来临的死亡的感受!从他剃度的那一刻起,世上再无孝子李叔同,只有高僧弘一。图片来自网络侵权请联系作者删除谢谢