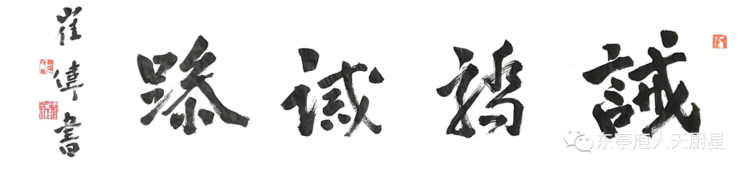

情怀与境界

----崔伟书画印略说

吕德存

近代著名美术教育家,书画家丰子愷先生在《美与同情》一文中写道:“我们画家描一个花瓶,必其心移入于花瓶中,自己化作花瓶,体得花瓶的力,方能表现花瓶的精神。我们的心要能与朝阳的光芒一同放射,方能描写朝阳;能与海波的曲线一同跳舞,方能描写海波。这正是‘物我一体’的境涯,万物皆备于艺术家的心中。”这是丰子愷提倡的“性灵说”,但如果用这段话来概括崔伟的书、画、印艺术的话,我想也是非常恰当的。“性灵”可以说是崔伟作品中所流露出来的最大特色了。丰子愷所指的“性灵”,其实就是一个人最真实自然的思想情感,这种情感包括自身的喜怒哀乐,爱增好恶等。这些情感是人所独有的,不与人同的,是一个人“我之为我,自有我在”的标志和特征。

1988年崔伟在《青少年书法报》的头版发表了一篇学书感悟的文章“心中的追求,脚下的路”,文章是这样描述自已学书的历程:“学书如学禅,用心还不够,禅学者,一招一式心领神会也……。

我学书法是从唐楷颜柳入手的,初学唐楷,以为把字写的四平八稳,具有一定的法度就是书法,素不知书法其妙处所在。宋晁补之《鸡肋集》中曰‘学书在法,而其妙在人,法可人人而传,而妙必其胸中之所独得。书工笔吏,竭精神于日夜,尽得古人点画而模之,浓纤横斜毫发必似,而古今之妙处已亡,妙不在法也’……

几年来我不以一家为宗,一法为尊,广临了汉隶和魏碑志二十余种,读览了晋、唐、宋、元、明、清和近代书家的法帖,细心体味了我国的诗歌、音乐、武术、儒学、佛学等与书法潜在的审美意识和内在联系,随着自身鉴赏力的不断提高,我在历代碑帖、书简、砖文、篆刻和民间写经体中寻求着时代的审美契机。

继而,汉魏书风使我感受到了一派浑沌雄厚的气象,它那干净利索和非常痛快的节奏韵律,舒畅而富有韧性的结构线条,那神鬼般精巧的结字布白,仿佛蕴藏着一股巨大的潜在力量,我深深感悟到现代人所追求的审美本质和被我们所拾取的超起时代永恒的历史审美力量之间微妙的一致性。

随着时间的流逝,我带着亘古的崇尚,扬起想象的征帆,施动手中的笔,领略着《张迁牌》的古朴雄浑之美,《泰山金刚经》《广武将军碑》的豁达空灵之美,《龙门二十品》《司马景和妻墓志》的刚劲峻拨之美,《嵩高灵庙碑》《汝南王修治古塔铭》的天真稚拙之美,它们在我的意念中闪射着永恒的生命之光,同时隐藏着巨大而神秘的感召力,它们把我的灵魂引向内在的真实,从而又使我感到心灵纯净,领会到崇高、永恒、丑与美的愉悦,悟到了真正的艺术之美是无所谓新旧的这一真理。

鉴赏和临摹古代碑帖,是为了深刻地理解传统,更好地把握自我的创作,真正地做到不期修古、不法常可。我在学书实践中的体会是临与创结合,在几种碑帖上打迂迥战,义替学习。每临一种碑帖就以一种碑帖为一段时期的创作基调,不过早定型,这样兼收并蓄,有效地掌握多种碑帖的笔法、章法、韵趣,把它们渗透到自已的作品中去,达到事半功倍的效果……”。

从以上的文中,毫不掩饰反应了崔伟的心路及学书历程和审美意趣,书法作为一种抒情的艺术形式,每个人的作品无疑都在流露和传递着书写者内心对美的追求和性情。作为一门古老的抽象线条艺术,书法所具有的古典魅力,永远都有是那样的厚重有力和耐人寻味。

前些年崔伟和笔者交流过,他说写字没有必要正襟危坐,也没有必要处处做到,故意拿个什么架子,很拘谨地去写是写不出好字的。如果心思都在某种“法”中,自然就到不了无法之法的大法中。他讨厌那种装腔作势的字,而这种字不可能有真性灵、真性情在的,这可能和他的率真性格有关。他说他写字大都跟着感觉走,跟着情绪走,到哪儿算哪儿,很情绪化,不去要求非要写成什么样子……再一个,作品让人初看出不怎么样,而越看越有味道才行,他觉得功夫不应该仅仅表现在表面上,而更多地应当暗含的、深层次的。他说有时想想,能够放松地写字其实也是一种功夫、一种境界。

崔伟的书法以行草书最见长,留给人们的印象也最深。他的行草书从总体上来说,表现出的还是传统文人书卷气。虽然说崔伟是东台人,也在东台的大环境下工作生活,但他作品的面貌不同与其他书家以优美、文雅为主导的整体书风。崔伟书法的艺术面貌及其作品所表现出的个性是比较鲜明的,创作的整体基调是明清人之中潇洒畅达一路,很洒脱,但也能时而见出生拙意味,这其中有徐渭、傅山等人的影子,这可以说其在向传统学习的过程中所使用的是遗貌取神、师心不师迹的方法。而恰恰是这样的方法,让他的书法作品在保持传统书法血脉的基础上,同时又保留着自身的性格特点,体会着今人与古人在审美追求和欣赏习惯的不同倾向。从以往他作品的字法、点画、线条中都能真切地感受到这种血脉传承的一致性与时代特征的差异性。崔伟的字看似平易,但细细品味的话其中的变化也是很多的。从作品的面貌不难想见他书写时的自然、松弛、率意的状态。他的书法在很多不经意的地方带有一种闲散的感觉,看似漫不经心,其实却有着直觉与惯性的把握和控制。他是在用这种闲散来体现内心中的超脱、通达与圆融。他写的时候可能没有那么多的想法,但在他的笔下却有多种风格的显现,有碑的拙朴,也有王铎、徐渭的开张,傅山的缠绵,偶尔还有隶书的意味。

在他的作品中,欣赏者找不到严整与板正,那种感觉就是再工也不会显死,再粗也不会显野,这样的审美倾向正体现了傅山“宁拙勿巧,宁丑勿媚,宁支离勿轻滑,宁真率勿安排”的思想,可以这样说,这是崔伟对古代经典书作美学的领悟与把握,很好地继承了传统文人书法的情怀气息,书法清隽瑞丽,给人以庄生梦蝶般的飘然、畅快与惬意。

隶书也是崔伟经常创作的书体。我们也经常能从他的绘画作品上看到隶书题款。就其隶书作品而言,首先,取法是宽博的,涉及了诸多汉碑经典,同时也受到北魏墓志的影响,吸收了张迁的方正与挺健、礼器的文雅,嵩高灵庙的天真稚拙,广武将军的豁达空灵。融会贯通地进行合理取舍形成一种别致的面貌和内涵。其所写隶书省略了波挑的出现,这种删繁就简的处理方法,看似平淡简单,实质上充实了线条的厚重凝炼,既继承了汉隶质朴大气的内涵与风骨,又融入了新的艺术元素和符号,更增添了新的意趣与神韵。因而具有一种古朴、厚重、静穆、内敛之态势,并注重结体的奇巧变化和字势的独特魅力,同时章法、用墨和形式富于变化和创新,因而具有独特的艺术感染和享受。

因此,笔者认为崔伟的书法虽具有强烈的传统文人气息与意境,正因为他是一个性情中人,所以他的字才会随心生发、任意所之;正因为他不喜欢拘束,才能在自已的作品中展现他御风而行、不滞于物的书风。

唐孙过庭《书谱》里说:“羲之写乐毅则情多怫郁,书《画赞》则意涉瑰丽,《黄庭经》则怡怿虚无,《太极箴》又纵横争折,暨乎《兰亭》兴集,思逸神超,私门诫誓,情拘志惨,所谓涉乐方笑,言哀已叹”。这段话说明了书法艺术与创作者自身情感和创造状态的关系,艺术是抒情达意的途径,每一个艺术者都有会选择适合自身的表达方式,人们面对传统的时候各取所需,无论如何取法,都要找到一个自已与传统的契合点。一个书家由不完善走向完善,由不成熟走向成熟,都一定要经过先专、后博、再专的过程的。崔伟正是处在博的阶段,这也是他逐渐走向成熟的必然阶段。假如说还存在一点不足和尚待解决的问题的话,那就是面貌虽多,个性特点还不够明显。但没有共性的个性是没有价值和意义的,何况过早地就将自己定位成什么样子未必就是好事。崔伟的书法以性灵见长,任意挥洒是他的特点,但同时他也需要注意“功”与“性”的辩证关系。古人所谓“有功无性,神采不生;有性无功,神采不实”。崔伟的书风飘逸,这是“性”的体现,但沉实的不足也从另一个角度体现了崔伟的“性”,所以“功”的重要性在这里就显得弥足珍贵。以崔伟这样的年纪,达到如此境界已是难得。如果需要再攀高峰的话,那么这个“功”的问题就必须要面对解决的。崔伟是个聪明和勤奋的人,相信他一定能处理好这一结矛盾的。

随着时间的推移,他的阅历会越来越丰富,书艺会越来越精熟,在不远的将来一定会由博最后到专,取百家之精华而为一家之用,成为个性鲜明、富于才情的书法家。

崔伟原来是一直画画的,后来在书法和篆刻的创作上取得了突出成绩,这就影响到他进行绘画创作的时间和精力。这些年,崔伟又重新把主要精力用在绘画的创作上了。

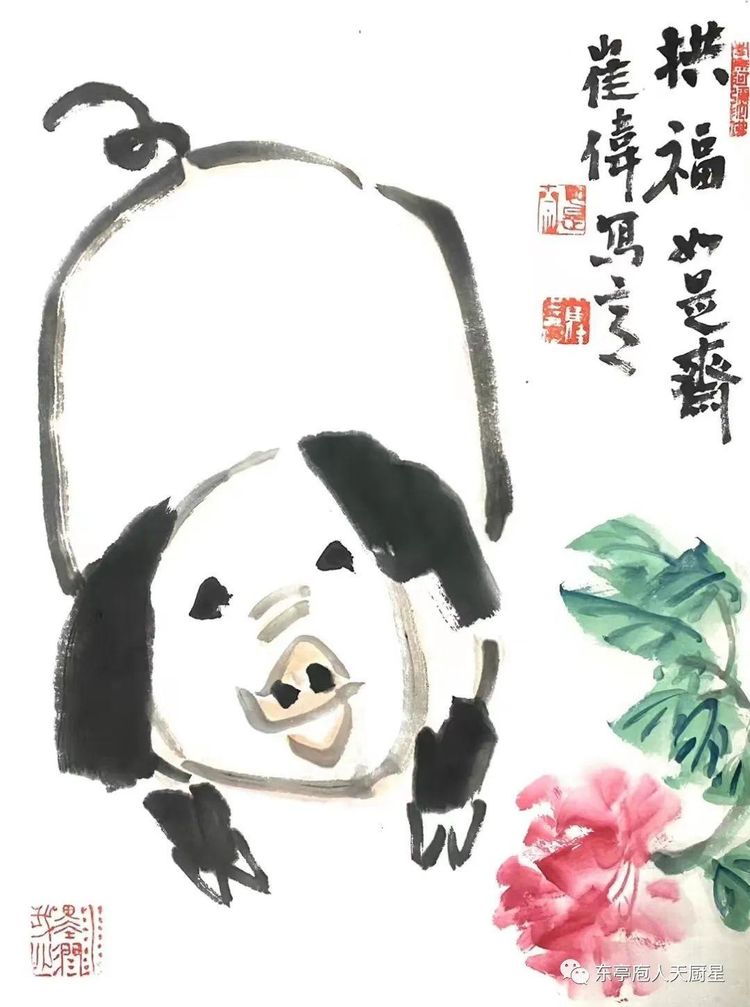

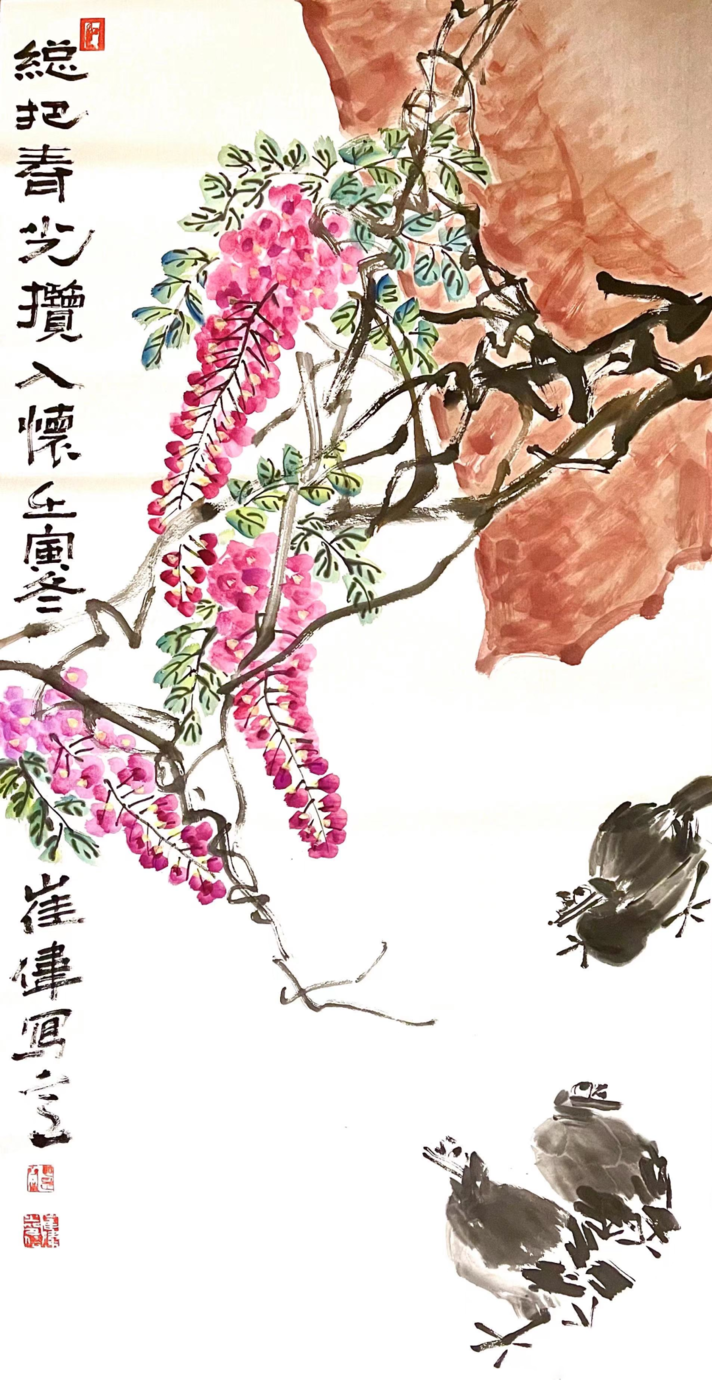

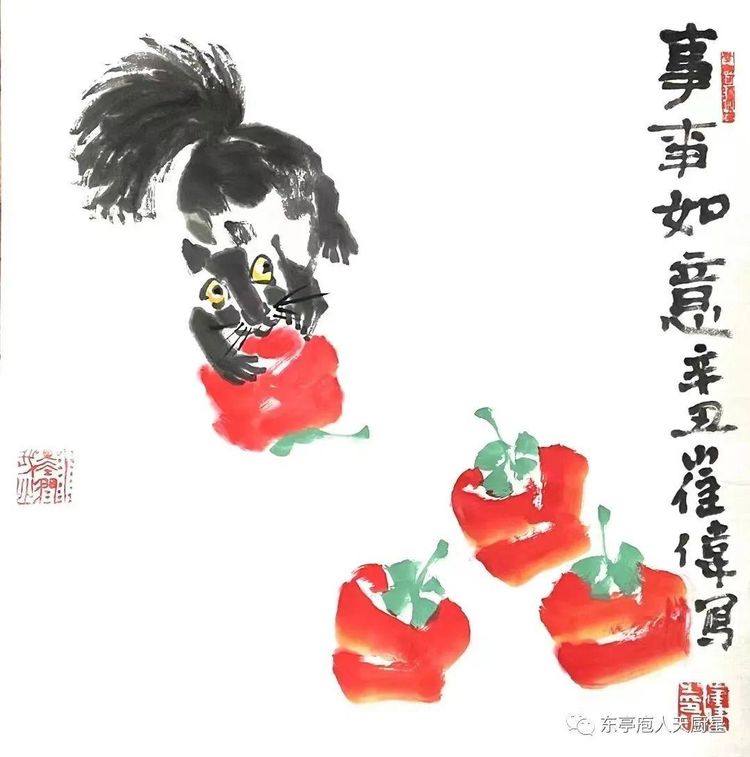

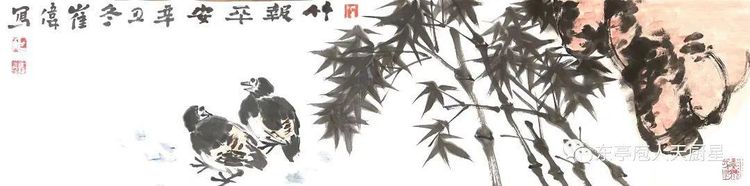

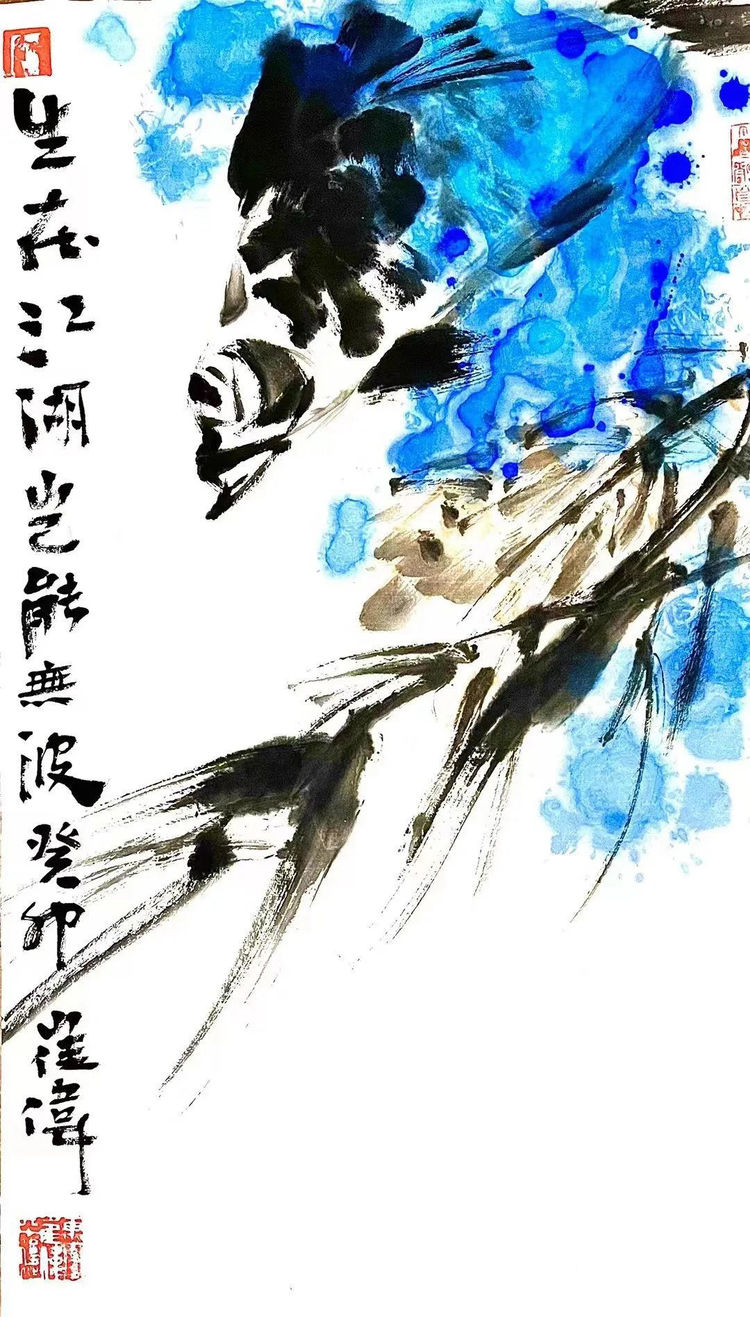

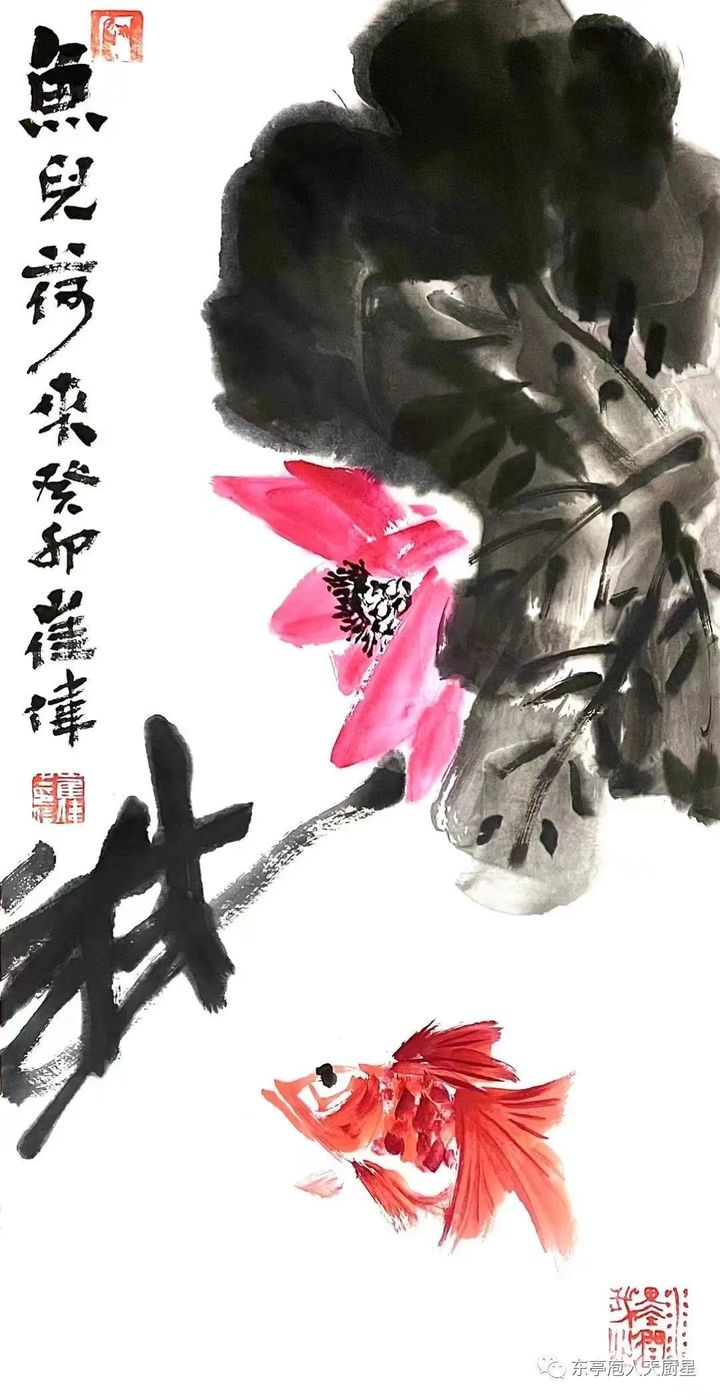

崔伟是一个颇有成就的书法家和篆刻家,这些年来的努力,也使他成为了一位有造诣的花鸟画家。他的花鸟画可以看得出主要从齐白石悟得笔法、墨法,便形成了一套属于自已的风格形式,在圈内得到了很多认可,也产生了不小的影响。崔伟的花鸟,一直在追求个人化的风格,虽然他取法白石老人,但却没有被白石的绘画体系所笼罩与束缚。他的花鸟画几个最突出的特点首先是用焦墨,近年来他的画以焦墨为主,略施重色,配以淡色和泼墨渲染画面。满纸的焦墨使他的作品显出苍茫、老辣的感觉,体现古人评画时所说的:“干裂秋风”的美感。尽管崔伟在取法上向齐白石做了许多的借鉴,但他仅仅取了苍茫与苍老和水墨淋漓的一面。

崔伟是一个书法家,所以他的花鸟画另一个特点就是笔法的变化和运用,他的花鸟画的线条与他的书法线条同出一辙,所谓“画从书出”就是这样。他画画从不起稿,他自已说画画就要随机生发,因势利导。正因为这种随机生发的追求,使作品看上去浑然一体,一气呵成。另外崔伟的书法功底又使其作品在线条的质感和量感方面表现出明显的品质。“自古作画当如作字法,笔笔分明,方不致为画匠”。这是中国画用笔之法所遵循的至理,也是在其基础上进行发挥与创造。崔伟是深谙书法之道的人,在对绘画中的用笔有着深刻的理解与认识,他作画以大笔触为主,在具体的创作中,他把毛笔的笔锋、笔肚,甚至是笔根的作用都发挥出来。其画面中无论是勾线还是薰染都体现了八面出峰的用笔风格和特点。崔伟花鸟画创作以丰富的笔法变化和点画线条使得作品整体而和谐,虽然在墨法上只是以焦黑,略施重色等,但没有影响到画面内容的丰富性,反而使其作品显示出一种令人眼前一亮的光芒魅力。可见,如果说一个人学力不深,胸次不高,那么他所运用的焦黑必定不得要领,会僵板枯涩,全无生气的。

崔伟的作品中还有徐青藤、八大、吴昌硕、潘天寿的影子,因为他对诸位大家的作品有浓郁的感情。在笔者所见到的崔伟最近的一组作品中,又看到了他对李苦禅、崔子范等近人和今人的学习。画面线条比以前更加丰富了,写的意味在强化。崔伟是个善于学习的人,他作品中所追求的气象正是他不断向前人学习、转益多师、取法乎上的表现,也是他对自已严格要求和勇于自我否定、不断追求的表现。

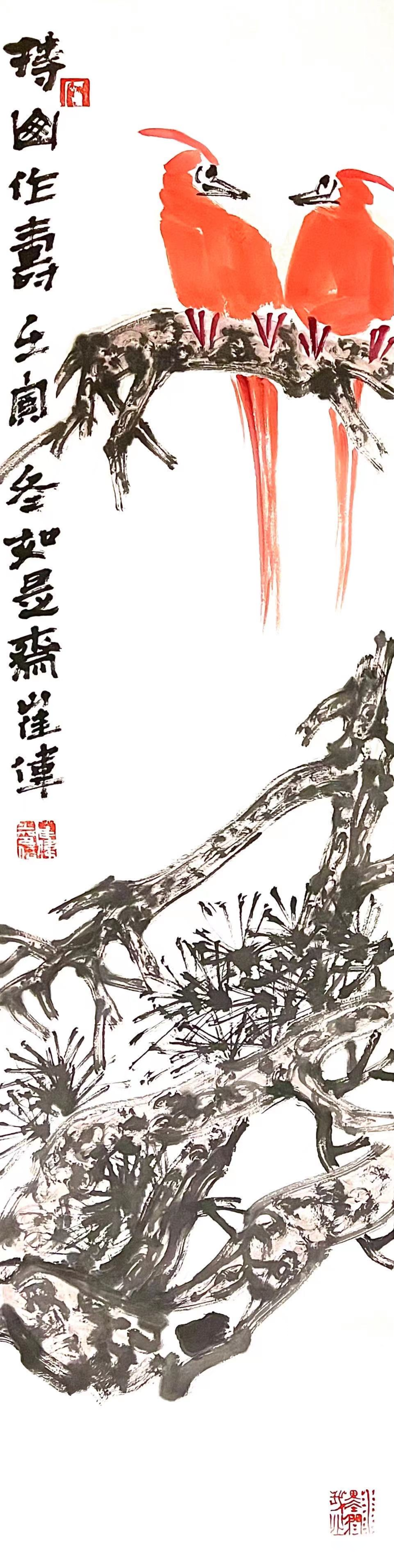

2011年《东台日报》上发表了崔伟创作的一幅《吉祥图》,手法看似简单,那线条如此的凝重,寥寥数笔,笔法率真,颜色鲜艳奇目。鹤首和脚以焦墨写出,身部直接用朱砂勾染,删繁就简,砍去了传统花鸟画技法的层层薰染,用极凝炼概括的笔墨挥写而成,看似信手点染,却是笔无妄下,恰到好处,从而保留最本质的东西---线条、墨韵和布局。隶书落款相呼应画面,形成了红与黑,动与静的对比,使简单的画面呈现出生动的趣味。

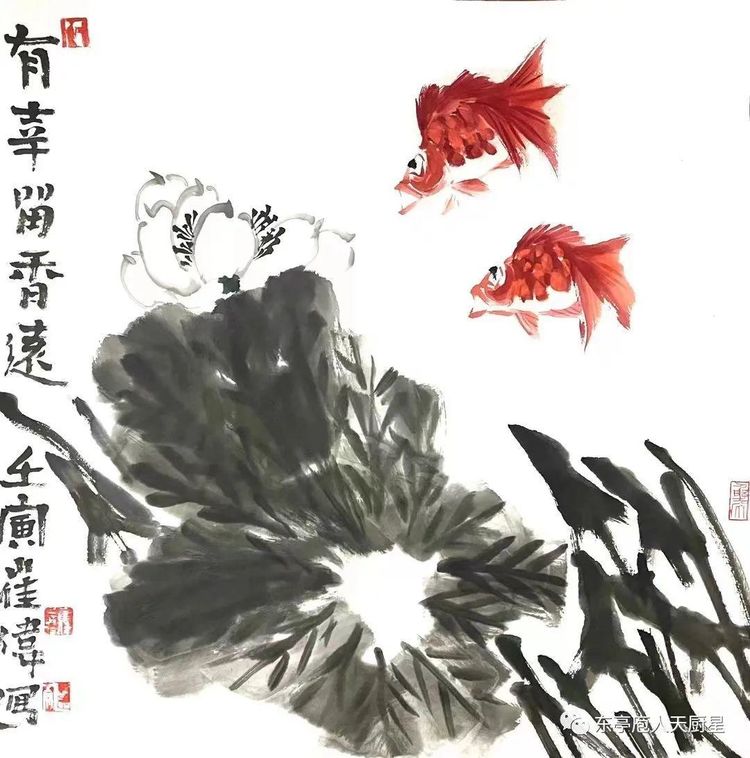

又如近期崔伟的《有幸留香远》画作,所画荷花浓荫如盖,其以大笔泼墨写叶,再加以层层渲染,墨色丰富又透亮透气,厚重而不失空灵,得大写意之趣;而花朵饱满,茎杆厚重,点厾细密,圈蕊勾茎十分用心,又见雕琢之功。生辣松动的笔法,营造出一派空灵苍润的鲜活气象。画境中的荷塘,似有阵风吹来,荷叶顿然随风舞动起来,娇美的荷花仿佛在荷叶中躲闪着,调皮地捉起了迷藏。如果说崔伟绘荷花是以“动”写“静”,其绘金鱼则又以“静”写“动”。画面中的金鱼自在游动,不疾不徐,如奏一曲慢板。其画金鱼,当属他大写意旋律中的小小“变奏”,尽管仍是写意画法,如金鱼背鳍如从书法中“挑”化出,沉着果断;数片尾鳍及胸鳍用笔洒脱流畅,遒劲宛转。二条金鱼头、身段、尾虽以朱色绘之,而眼睛以焦墨点之,不但特出了金鱼的精神,又使整个画面有了亮丽之处。画家不着水色,但善于画面留白——为有活水“留白”来。一片墨沼清如许,二条金鱼尽归来。整个画面加上丰富多变的行草用笔益增畅达之气,使画面充溢氤氲之风。

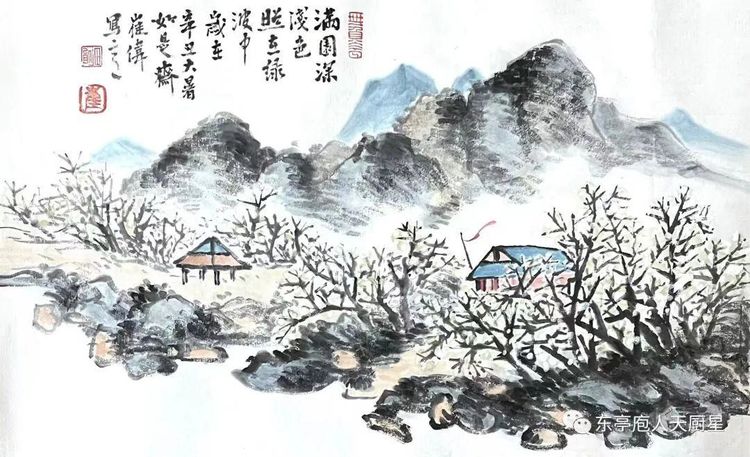

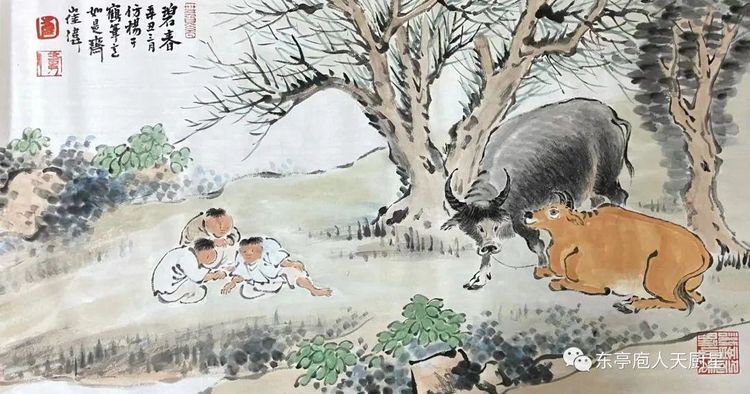

崔伟偶作人物、山水。他的人物写意笔墨则近白龙山人风貌,挥洒奔放而又劲利,雄浑中寓有虚灵;山水远师元人吴镇、倪瓒,又学明清文征明、董其昌、王时敏、王原祁诸家,近效黄宾虹、陆俨少,作品以笔墨为胜,用笔灵动幽古,简洁疏淡,设色淡雅,风规自远,文人情趣极浓。

可以说,崔伟现在在绘画上所取得了不错的成就,这主要来自于他的聪慧多思。他聪慧在于由齐白石溯源而上,广搜博览,虽传统浩瀚,而他只取一瓢饮,这种理智与清醒是异于常人、超出常人的。他多思在于以自已的书法修养参悟白石老人的笔墨理趣,而最终能下笔中直入堂奥。虽然画的面貌使人一眼便知来自白石笔墨,但却在构造着自已的语言体系和表达方式。他画面中的笔墨张力,点线的表达力,构成的开阖,虚实的转换……这都在彰显着他的创造力和对大师境界的追求与向往。他没有停止脚步,还在继续跋涉着。

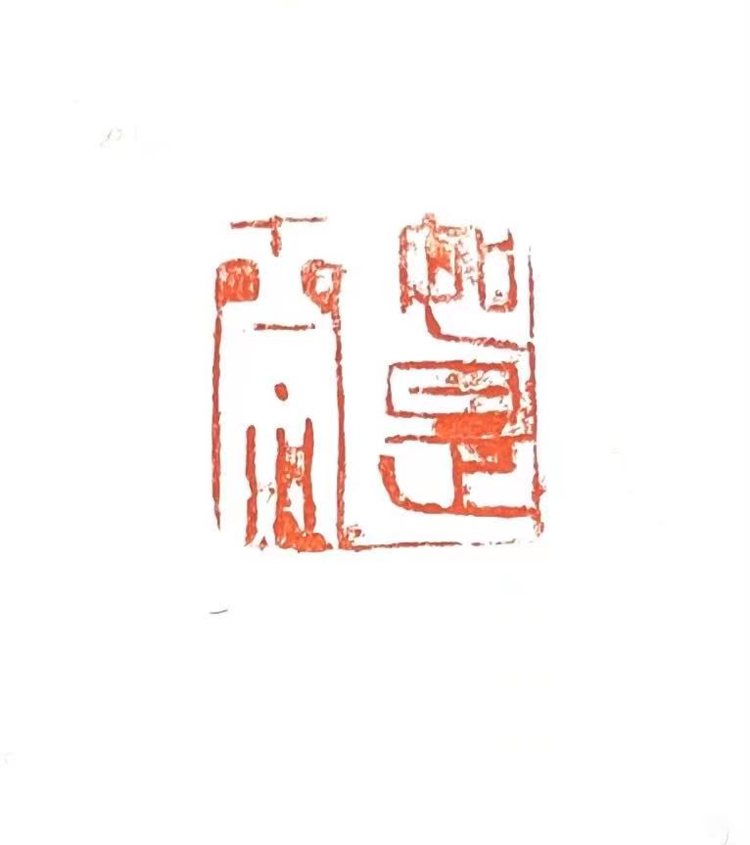

崔伟是一个书法家、国画家、更是一个篆刻家。与他的书风一样,印风总体上也弥漫着潇洒飘逸的清雅之气。这其中有古玺风格的,也有汉印类型的,还有魏晋南北朝的印章元素。可以说,崔伟是一个广收博取、厚积薄发的学习者,他的印文气息醇厚而安稳,平正中更能见出非凡的气度,在分朱布白中也时有灵光一闪,表现出其用心巧妙、惨淡经营的神采之趣。

崔伟是个性情中人,这种性格不可避免地体现在也的书法中,也体现在他的绘画中,更体现在他的篆刻作品中。通观他的篆刻,其鲜明的特点一眼就被人识出。如果以书风来关照他的印风,那真可以说是相印成趣、互为表里。因为在他那里,书法和篆刻可谓是他情感最真实的流露和宣泄。

在篆法和字法上崔伟印作最大的特点就是简约,或者说通俗。这是一种让人感到非常亲切的通俗。古人说大俗即是大雅,所以真正艺术含量高的作品往往是一副平易近人的模样,它没有盛气凌人的感觉。崔伟印章的通俗,不是那种不知古法,不守成规,随意表现,呼之创新的江湖道数。在他的印章中,处处都体现古代经典印式的元素。只不过,他没有被那些古老的套路所束缚,他在按照性格情趣取法,取其所需,用其所用。崔伟这种通俗,无形中拉近了读者与印章的距离,不仅赢得专业人士的赞誉,也使普通大众喜爱他的作品,这与他不与人同的地方,也是他的高明之处。篆刻艺术虽然只在方寸之间做文章,但它的艺术表现力具备和别的艺术形式同样的传情表意,抒发感想,创造美的形象的表达功能和审美功能。崔伟是个感情丰富而且敏感多思的人,所以在他的印作中,我们能够看到很多有感而发、情真意切的作品。崔伟曾经说过他向古人学习多是以看为主,并没有真正上手实临过什么秦印、汉印,这是他独特的学习方法。但他对篆刻的理解并没有因此显得浮浅和片面,相反,他的思想独到而深刻。那就是“狂而不野,野而不怪,是为真狂野者”。作为一个已确定自已个人风格的篆刻家,他不随波逐流,而是以审视的眼光,从高度与广度上对待篆刻,锤炼刀法、篆法、章法,这可能就是他取得成功的关键吧。要想全面了解一个艺术家的思想和生活本属不易,何况像崔伟这样有着丰富经历和艺术思想的人,就显得困难了。因此笔者以一斑而窥全豹,选取了其书画印中的一点略作介绍,草成此文。崔伟在书画印这三方面取得了引人瞩目的成绩,显得难能可贵。这与崔伟的勤奋、执着与聪慧分不开的。然而为艺是永远无止境的,正如崔伟在“心中的追求脚下的路”一文所叙述的:“艺术是永远不断向前发展的。然而,要紧跟艺术发展的步伐,使自已的作品洋溢着奇特不群的气息,一般的临创是不够的。古人云‘穷天人之际,通古今之变’。书法应是新的艺术生命的骚动之迹,它的最终的表达目的是正确地认识自我,充分地表现自我,继而不断地否定自我,最终肯定自我,到达畅其神,抒其情,述其怀的高雅境界。

路是漫长的,艰辛的,不知哪位名人说过:‘登艺术之堂,必先经过地狱之门’。也许这是真理,我将毫不犹豫地迈进这‘地狱之门’来体验人生,孜孜不断地进行书法艺术的追求”。

如今的崔伟虽年盖60有余,仍然坚守着、渗透着那种天道无为的情怀去追寻着那道法自然的理想境界。

崔伟书画艺术

崔伟,字岸然,斋名如是斋,1957年生,江苏东台人。现为中国书协江苏省分会会员,东台美术家协会监事,国家一级美术师,中国佛学院苏州灵岩分院客座教授, 苏州市吴中区显庆佛学研究所名誉所长,苏州吴中区湖嘉书院名誉院长。作品曾数十次在全国书画大赛获奖和展览。