本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源,请知悉。

在阅读此文之前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论与分享,又给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!前言1934年10月,中央红军开始战略转移。

而留守在中央苏区的部队,则肩负着策应掩护主力转移的任务。

他们分散突围,开始了长达三年的游击战。

面对敌人的数次围剿,留守苏区的红军部队最后命运如何?

在异常艰难的战斗形势下,他们又是怎样苦熬过来的呢?

留守后方,改变战略

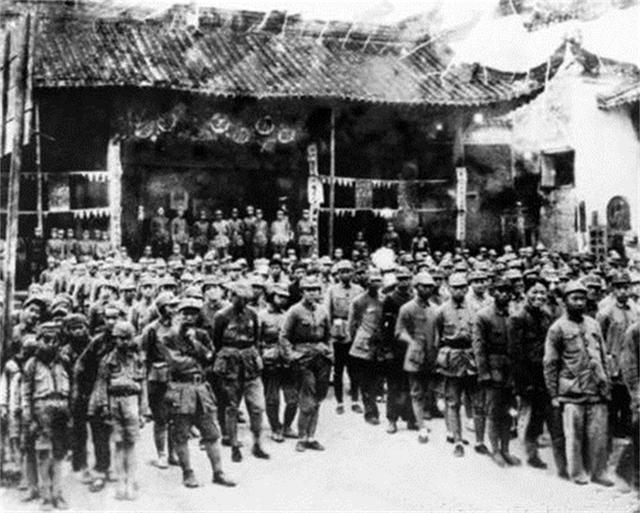

留守后方,改变战略长征前夕,中共中央组建了以项英、瞿秋白及陈毅等人为首的中共苏区中央分局。

旨在领导1.6万名红二十四师官兵及地方武装力量,以及两万多名伤病员,共同坚守中央革命根据地。

作为留守部队,他们肩负着为红军主力的战略转移提供掩护的重要任务。

而他们将要面对的,则是国民党军队对根据地的大规模“围剿”。

1934年10月初,遵照中央的指令,红二十四师联合各军区的独立团,积极展开游击战术。

他们伪装成主力部队,以此来混淆视听,阻挡国民党军队的推进。

因此直到10月底,国民党北路军才逐渐意识到红军战略转移的真实动向。

11月21日,红二十四师在瑞金城南部设伏,对国民党军发动突袭。

此役重创敌军,一举消灭半旅之众,另迫使半个旅溃散。

面对中央苏区依然活跃的正规红军部队,国民党施行了战略上的调整,意图从根本上消灭红军。

国民党大幅增强了军事部署,集结了超过20个师,总兵力超过20万人,对中央苏区实施了更为密集和系统的“清剿”行动。

当时,敌我双方实力对比悬殊,条件极端不利。

在国民党的强大攻势面前,陈毅提出要尽早分散部队,依托群众基础来进行游击战。

但项英没有及时听取这个建议,过于僵化地执行了中央先前制定的方针。

他坚持采用大规模部队正面作战的方式,与敌人进行阵地战。

然而这样的“硬碰硬”,也直接导致了红二十四师等部队陷入国民党的重重包围之中,遭受了惨重的损失。

至1935年1月底,局势进一步恶化,红军部队被逼入贡水以北的一片狭窄区域。

生存空间极度受限,局势岌岌可危,面临着生死存亡的考验。

尽管出现了决策上的错误,但红军留守部队仍在不断摸索、总结经验,根据实际情况灵活调整对抗敌人的策略。

这也是他们能冲破逆境,最终实现力量保全的一个关键原因。

遵义会议之后,新的中共中央于1935年2月两度向中央分局发出紧急电令。

电文中强调,部队应当转变为“小规模游击队伍”的形式,实行有计划的分散行动策略,以此提高灵活性与生存能力。

同时,针对之前过于庞大的指挥机构,中央指示要求进行精简。

将能力强、经验丰富的干部派遣至基层,深入地方,扩大民众武装力量。

遵循中共中央的明确指示,苏区中央分局果断做出了决策。

将红二十四师等部队分散至各根据地及其周边区域,兵分九路实施突围。

正式开启了由传统阵地战向游击战的战略转型。

然而,此时的中央革命根据地已完全落入国民党军队的掌控之中。

突围行动困难重重,中央分局机关与红军部队遭遇了巨大的人员和物资损失。

诸多在根据地内坚持斗争的党政军高级领导人,包括瞿秋白、刘伯坚、贺昌、毛泽覃等,英勇捐躯,慷慨就义。

如此危急关头,项英、陈毅等人率领少数部队突破重围,分别向赣粤边界、闽西及闽赣交界地带转移。

为确保安全,避免泄露行动计划,突围部队在行动前销毁了电台设备,焚毁了所有密码资料。

至此,中央分局与党中央及各部完全失去了联系,陷入了孤立无援的境地。

重重围剿,九死一生

重重围剿,九死一生1935年4月,中央分局与赣粤边特委在江西大庾县长岭村召开了一次关键会议。

不仅深刻分析了当前面临的严峻斗争形势,还明确提出了“依靠群众,坚持斗争,积蓄力量,创造条件”的核心方针。

与此同时,分布于其他苏区的红军部队与游击队,在通讯中断的情况下,也自发开始了策略调整。

他们主动分散力量,减少暴露目标,强化与人民群众的联系,在困境中实现了党组织和游击队的生存与发展。

1935年春,南方的红军游击队逐渐成为了蒋介石的心头大患。

为了消除这一威胁,蒋介石开始重新调整其军事战略。

集结了数十万兵力,对南方的游击区发起了一轮又一轮的“清剿”行动。

国民党不仅在关键通道上实施了“驻剿”,还进山“抄剿”,甚至不惜放火烧山。

而在经济上,国民党对山区实施了严格的封锁。

限制粮食、盐、油等基本生活物资的购买,控制胶鞋、电池等物资的运输,企图将红军和游击队困死在偏远的山林中。

此外,国民党还强化了保甲制度,实施联保连坐法,妄图切断红军游击队与当地民众的联系。

在政治上,他们大肆进行欺骗宣传,散布谣言。

先是制定了《共产党人自首法》,又四处张贴招抚标语,企图动摇红军和游击队的士气和决心。

这一系列的手段虽然残酷,却也可以看出红军游击队给国民党政权带来的恐慌和不安。

只是自此之后,斗争环境越发险恶,叛逃的情况也时有发生。

其中“北山事件”和“梅岭事件”最为严重,使项英、陈毅身陷险境,九死一生。

1935年10月,叛徒龚楚带领粤军一部,伪装成红军游击队成员。

他们拉拢后方主任何长林,向游击队干部和后勤人员传达前往北山龙西石参加会议的通知。

在会议进行期间,龚楚突然发难,对驻扎在北山区的赣粤边领导机关进行了袭击。

得知项英、陈毅等人在该地区活动,他们便封锁山区、放火烧山,对红军游击区发起了第二轮“清剿”。

此次事件,使得地方政府组织遭受了严重的破坏,蔡会文、李乐天等多位领导人壮烈牺牲。

1936年冬,由于叛徒陈海的出卖,陈毅率领的部队被国民党第四十六师围困在梅山。

敌人每天都在山中搜查,可陈毅当时伤口化脓,连行动都非常困难。

在这种生死关头,他写下了著名的《梅岭三章》,其中有言:

“断头今日意如何?创业艰难百战多。此去泉台招旧部,旌旗十万斩阎罗。”

足见当时艰难险恶的斗争形式,以及共产党人的大无畏精神。

军民一心,共度时艰

军民一心,共度时艰深陷崇山峻岭的红军游击队,生存环境极其恶劣。

敌军频繁“清剿”,据点相继失守,消息闭塞,物资匮乏……

在这样几乎看不到光明的绝境中,支撑着红军战士们的,唯有坚定的革命信念。

当时,张文碧受命率领一支仅有11名战士的小分队,在浙南的密林中与国民党军队周旋。

为了不暴露行踪,五十多天里他们没有点过一次火,只靠冷食充饥。

为避免被敌人发现,他们甚至不敢正常交谈,只能借助手势交流,宛如一群遁迹山林的“野人”。

就是这样,他们仍凭借着惊人的毅力,克服了常人难以想象的生理与心理极限,成功与粟裕的部队会合。

即便是项英、陈毅这样的领导人,他们的生活条件也与战士们一样,同样面临着极端的挑战。

在赣粤边区领导游击战争的两年多时间里,面对的是敌人的严密“清剿”和频繁搜捕。

他们根本无法在一个固定的地方长期居住,更不用说享受哪怕是基本的生活设施。

项英、陈毅经常需要在山林间辗转,夜宿密林,日行隐蔽,只能在野外露宿,吃冷饭、喝冷水。

在琼崖特委最为艰难的时刻,包括书记冯白驹在内的仅存二十六勇士,被围堵于母瑞山的苍茫林海之间。

那时,整个琼崖苏区部队四散,有的英勇献身,有的无奈逃离,更有甚者选择了变节。

上下级联系彻底断裂,党组织的运行濒临崩溃边缘。

长达八个月的时光里,他们没吃过一粒米,没尝过一丝油星或是盐巴的味道。

然而,他们的心中始终燃烧着不灭的信念:

“我们深信革命必将凯旋。只要持续抗争,眼前的暗淡只是短暂的,曙光终将迎来它的破晓时刻。”

谁能料想,正是这份坚定不移的信念,一直支撑他们等到了1950年海南全岛解放的那一天。

他们的英勇事迹,铸就了“孤岛奋战,红旗不倒”的传奇。

南方红军在长达三年的游击战争中顽强生存,不仅是靠战士们的坚定意志,更离不开那些无私奉献、无畏牺牲的普通群众。

项英等同志身处赣南大庾岭的崇山峻岭中,面对着敌人严密的包围与封锁。

敌人强行迁离周围居民,企图将红军困死在山里。

项英等人能够冲破绝境,全赖于民众的默默支援。

夜幕深沉,万籁俱寂之时,许多老百姓不顾个人安危,想尽办法为红军部队输送粮食。

浙南游击区的文成县岩门村,胡从点一家是名副其实的满门忠烈。

六兄弟全都参加了游击队和农协,最终皆英勇牺牲,仅留下年迈的老母。

鄂豫皖边区,一名红军战士借宿于一位木匠家中。

恰逢敌人突袭搜捕,木匠毫不犹豫地将他藏在秘密地道里。

敌人为逼供,集合了包括孩童在内的全村百姓,残忍杀害了一名村民,胁迫他们交出这名红军战士。

然而全村上下的百姓,无论老幼,无一人妥协屈服。

湘鄂赣边区最为艰难的岁月,也多亏当地民众为游击队提供物资,共度时艰。

奉新县迟源村的熊其吉,他时常悄悄地将食物和药品放置于废弃的屋舍之中,以便游击队员能安全取用。

何竹坑村,村民何保罗不顾个人安危,担任红军的情报员。

频繁穿越敌人的严密防线,利用坟茔或土地庙作为秘密交换点,隐藏信件。

可以说,正是因为这种坚不可摧的军民深情,才使得南方红军能在那段艰苦的岁月里顽强生存,迎来新生的曙光。

涅槃重生,奔赴前线

涅槃重生,奔赴前线西安事变和平落幕后,国民党政府的策略出现转变,实施了“北和南剿”的方针。

在西北地区,国民党基本停止了对红军及边区的军事行动;

然而在南方,加强了对共产党力量的打压,力图在第二次国共合作全面展开前,彻底消灭南方的红军游击队。

面对新一轮的“清剿”,红军游击队面临着更严峻的挑战与斗争。

幸运的是,此时的游击队已经积累了丰富的战斗经验。

他们在险恶的斗争环境中,磨砺出了更灵活的战略战术。

与此同时,他们的战斗意志不但没有被困难消磨,反而变得更加坚定。

不仅对敌人的大规模“清剿”进行了有力的抵抗,在思想上也开始进行重要的转变。

从“抗日反蒋”转向“联蒋抗日”,呼吁国民党政府停止内战,共同对外。

经过一系列艰苦的斗争,南方红军游击队最终打破了国民党的“南剿”图谋,迫使国民党停止军事行动,并开始进行和平谈判。

在谈判中,各部皆坚持独立自主的原则,也成功挫败了国民党企图通过“收编”代替合作的阴谋。

1937年秋冬,各方相继达成了和平协议。

随后,红军游击队开始有序地下山集中,进行了整训和改编。

除琼崖地区外,南方八省范围内的红军和游击队部队,被整编为国民革命军陆军新编第四军,即新四军。

如凤凰涅槃般,他们以崭新的姿态奔赴全民族抗日战争的烽火前线。

回望南方红军三年游击战的艰辛历程,“苦熬”二字或许最为贴切。

这段历史,不仅是红军战士们不屈不挠、坚定无畏精神的真实写照,也是对地方群众巨大牺牲的沉痛铭记。

参考文献

参考文献[1]贺斌.南方三年游击战争牺牲的著名烈士和走出的开国将帅[J].炎黄春秋,2022(10):61-65.

[2]李先昊,邱少文.南方三年游击战争中的群众工作思想探析[J].党史文苑,2024(03):37-39.

[3]路军,潘宏.南方红军三年游击战争的历史意义和时代价值[J].古田干部学院学报,2022,2(03):70-77.

浴血坚持

革命前辈太不容易了!

三年游击战和长征一样,靠的就是信念、信仰