本文内容均基于权威历史资料整理撰写,文末有文献引用来源,请知悉。

“为了我们国家的前途着眼,中央正在考虑设立一个顾问委员会。顾问也有权,就是建议权。这样一大批原来在中央和国务院工作的老同志,就可以充分利用他们的经验,发挥他们监督、建言献策的作用。也便于更好,更快的实现领导干部年轻化。”

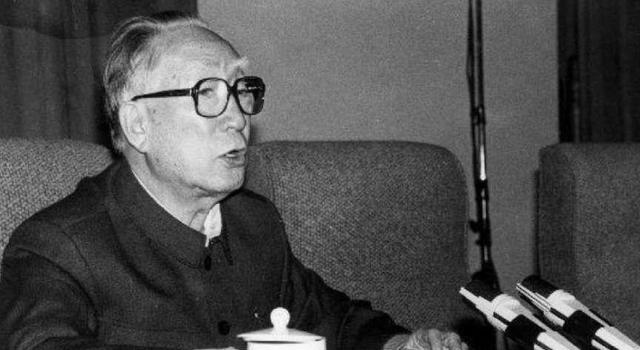

1980年,邓公在政治局扩大会议上,提出了设立“顾问委员会”的设想。

两年以后,大量的中央老干部退居二线成了顾问。

从那时起,开国元勋薄一波就是中顾委的常务副主任,主持日常工作。

1985年中央提议让开国上将王震进入中顾委,也当副主任。

当薄一波拟好副主任的排名,送到王震那里后却遭到了他的强烈反对。

最终,薄一波一锤定音:“我是常务副主任,听我的,就这么定了!”

同生共死的战友,为何用官职压对方一头?

同生共死的战友,为何用官职压对方一头?在薄一波眼中,行伍出身的王震脾气是急了些。

1965年,薄一波到云南视察,偶遇了正在指导当地农业工作的农垦部部长王震。

向来开朗的王震此时却怏怏不乐,问及原因,才知道是工作进行的不顺利。

“你这个将军本来豁达大度,内省无疚,何惧何忧,问题终究是会解决的。” 薄一波整整开导了两个小时,才让王震消除了悲观情绪。

薄一波和王震虽然都在北京工作,可彼此单位不同,很少能见上面。

不过,薄一波对王震是很关心的。只要碰见王震的秘书,就会问:“王老最近忙啥呢?身体怎么样了?”

薄、王二老心意相通,都是改开的坚定支持者。

1984年王震到深圳、珠海、广州、上海等地走了一圈,他感慨万千,并把随行的感想,写成了报告。

薄一波看到后,忍不住给王震写信:“王老: 看了你写的随行报告, 受益匪浅!”薄一波在信中,与王震讨论了开放14个沿海城市的计划,表示对改开有了更为深入的了解。

此后,两人经常一起“坐而论道”,探讨如何能在改开事业中,尽一份力。

1985年,薄一波和王震终于有了在一起共事的机会。

当时,中顾委已经成立三年,常务副主任薄一波是绝对的一把手。

听闻中央提议,调王震进中顾委当副主任,薄一波非常高兴。

薄一波对副主任的名次,重新做了调整,让人送给王震查阅。

结果,很快被王震送了回来。

原来,薄一波把王震的位次,排在了第一,将自己排到了王震的后面。

所以,王震用铅笔把薄一波的名字圈到了自己的前边。

“我必须得这样坚持”,王震对秘书解释道:“薄老可不简单, 他是个老资格, 党的八大时的政治局候补委员, 常常列席政治局常委会。他文韬武略、出类拔萃, 要不然能在阎锡山那里开出一片新天地? 他是党、政、军、群、财、文等项工作样样行。我哪能排在他前面?”

为此,王震还亲自去找薄一波商量过。

两人推来让去,僵持了近半个小时,最后薄一波笑着说:“我是常务,我有权力坚持这个意见!”

既然如此,王震只能无可奈何的接受了。

薄一波和王震,这样的老革命家都很谦虚,薄一波要把自己排在王震后面;而王震又觉得自己应该排在薄一波之后。

薄一波:我们不守旧,也不是苦行僧

薄一波:我们不守旧,也不是苦行僧“最近几年,毛主席的家乡韶山冲很少有人去了。”1986年王震听说薄一波要去湖南视察,于是让秘书转告:“薄老是毛主席、周总理、少奇那时政治局的。建议他到毛主席家乡韶山去看看。少奇同志的家乡也可走走。然后照个像, 发个消息。薄公去一下,也体现了他的风度。”

“王老,真是跟我想到一起去了!我本来,就有这个打算。”薄一波对王震的秘书董宏说:“我跟王老,真是英雄所见略同!”

6月21日,北京的王震,听说薄一波拜访毛主席故居的事迹,高兴地提起了笔:“湘人传来信息,我公访问毛、刘、彭老一辈故居这是一件令人感奋的喜事。由于你曾经是以毛主席为核心的最高领导集体的一位,此行尤其有历史意义。”

薄一波回京以后,第一时间去跟王震这一路的见闻:毛主席故居参观人数最多的是 1966 年, 290 多万人次。1976 年以来, 逐年减少。1980 年达到最低点, 23万多人次 1981年后逐年 上,1983 年达 40 余万人次, 1985年多达50多万。

“邓公是真得伟大!”薄一波不由得感慨道:“1980年答意大利记者问时,明确说,没有毛主席, 至少我们中国人民还要在黑暗中摸索更长的时间。这句话真是说到家了。”

王震听罢频频点头,露出了赞许的目光:“四项基本原则中,马列主义、毛泽东思想很重要。 中国丢掉了毛泽东思想,就是灾难。”

薄一波、王震,身上的共同点很多:支持改开、拥护毛主席。而他们还有个兴趣爱好:听评书,尤其爱听袁阔成版本的《三国演义》。

1985年12月,王震曾约了薄一波、胡乔木等人,在中顾委跟袁阔成见面。

作为排名第一的副主任王震率先开口,为这次座谈奠定了基调:“《三国演义》是我国古典文学名著, 是我国古代劳动人民的艺术结晶。袁阔成等同志对它剔除糟粕, 发扬精华,用评书艺术形式介绍给亿万听众, 这对提高我们民族自尊心、自豪感,有着重要意义。中华民族需要大一统, 需要一个长治久安的局面, 袁阔成同志把 《三国演义》中的这一道理讲得很生动, 给我们这些眼睛不大好的老人以很好的享受。”

王震继续说道:“我们民族有着丰富而又宝贵的文化遗产。有人搞民族虚无主义, 贬低中国、否定中国, 主张全盘西化, 人民群众是坚决反对的。”

在胡乔木、英若诚都讲完以后,薄一波才发表自己的看法。

“中华民族是勤劳勇敢、努力向上的民族,是有骨气的民族。为了发展自己,历来是不排除外来先进科技文化的。但是, 我们也不能因此而妄自菲薄, 认为外国的什么东西都比中国好。”

薄一波的讲话,把这次会面带到了新的高度:“我们从小就不守旧, 所以才有了新中国。一切为金钱才是真正守旧。我们不是苦行僧, 我们说的是按劳分配。尤其是现在, 要贯彻多劳多得。一切向钱看, 就不可能最终实现共同富裕。”

痛心疾首,薄一波:“王老不该走的,还有好多事等着他做”

痛心疾首,薄一波:“王老不该走的,还有好多事等着他做”“起得早,睡得好,七成饱,小步跑,多笑笑,莫烦恼,天天忙,永不老。录张群养生口诀送王老学习、长寿! 一波。”这是薄一波,送给王震的“健康小妙招”。

80年代末,他们都已经步入老年。工作之余,彼此都劝慰对方,要多注意身体。

1990年8月,王震和薄一波、彭真等人都在北戴河疗养。

王震去看望薄一波时,不慎摔断了骨头,需要立刻回北京治疗。

临走前,王震特地让秘书替自己去向薄一波告别。

不到10分钟,薄一波就急匆匆的赶来了。

他拉着王震的手,真诚地说:“你生命力很顽强,在战场上九死一生。这次骨折在你一生中是个小坎坷, 我相信你能很快康复。”

薄一波很关心王震,王震也同样记挂着薄一波。

王震躺在北京医院的病床上,担心年迈的薄一波,会自己的重蹈覆辙。

于是,对秘书说道:“你给薄老办公室讲,要劝薄老拄拐杖。我这里有,不知他喜欢什么式样。下面要钉上胶皮,以免滑到。”

想象着薄一波拄着拐杖,英姿勃发的模样,王震不自觉的嘴角上扬:“他又浓又长的眉毛, 有个拐杖配起来,更有风采。”

薄一波从北戴河回来后,立刻到医院去看望王震。

在医院治疗了三个多月,王震终于出院了。

可他的确是老了,刚出院没多久,1991年就又生病了。

王震隔三差五的前去探望,并且叮嘱工作人员:“现在国际国内形势有大好的一面, 也有复杂的一面, 党和人民需要王老这样的人, 要求他健康长寿!”

1993年王震在广州逝世,按照他的遗愿,骨灰洒在了新疆天山南北。

听闻噩耗,薄一波老泪纵横,险些没从沙发上站起来。

他不停地说:“很可惜,王老不该走的。他若活着,有很多事要做。”

薄一波找来了王震生前的秘书,仔细询问了他去世的经过。

叹了口气后,又说:“新华社播发王老的生平,写的不错。解放前,他的功劳,不再描述也清清楚楚。问题是解放以后。还应该讲得更多一点和更清楚一点。前几天,人民日报说, 中宣部请我写篇悼念王老的文章, 在他们报上发表。王老我是一定要写的。”

为了撰写王震的悼念文章,薄一波不顾八旬高龄,接连三次找王震的秘书,聊了四个小时。

经过几个昼夜的宵衣旰食,终于写成了《一个性格鲜明的共产党人—缅怀王震同志》。

薄一波与王震的感情,朴素而又真挚,诚恳而又谦逊,是真正的君子之交。

参考文献:

引用文献:李慎明.《怀念敬爱的薄一波同志——兼忆薄一波同志与王震同志的交往和友谊》[J].党的文献,2008,(02):51-54.,文献收录于中国知网

引用文献:李慎明.《王震与薄一波的交往和友谊》[J].百年潮,2008,(04):44-47.DOI:10.16624/j.cnki.11-3844/d.2008.04.016.,文献收录于中国知网