教育界的改革年年有,涉及收费项目、教师队伍、课外补习班、给学生减负、体育教育、中高考政策等等,每一年都会有一些新政策出台。但是从教育现状来看,给人的感受就是,似乎越改越差,越改问题越多,乱象也越来越多了?

教育关系千家万户,也关系着国家和民族的未来,这就导致其总是处于风口浪尖之上,每一次的改革都伴随着热议与争议,仿佛成了一条家门口的马路,年年修整,年年改变,却也年年遭到人们的诟病。这背后的原因究竟是什么?我们又该如何理性看待这一现象?

首先,我们必须认识到教育改革的复杂性。不是简单的删减增添就行,它是一个系统,一个庞大而复杂的体系,不是简单的一个政策一个条文就能解决。比如前些年很多人吹嘘欧美国家大学的推荐录取或者自主录取,就极力否定国内的高考,说它怎么埋没人才等等,现在老百姓知道了国外高校录取的问题,其并不适合国情。可以说,任何一项改革都不是孤立的,教育改革的参与者众多,包括学生、家长、教师、教育管理者等,他们对于改革的期望和需求各不相同,甚至可能存在冲突,它需要在不同的利益诉求之间寻求平衡,这是一项艰巨的任务。正如修建一条马路需要考虑交通流量、居民出行、城市规划等多个因素一样,教育改革也需要综合考虑多方面的因素,这就导致了改革方案往往难以一步到位,需要不断地调整和完善。

其次,教育改革的长期性和不确定性也是导致其频繁被批评的原因之一。

教育改革的成果往往不是短期内可以显现的,它需要一个较长的周期来验证改革的效果。而公众往往没有这个耐心去等待最终的结果,同时教育改革也存在延续性,8年前改革的良好效果有可能被去年出台的政策的不良结果给掩盖了,从而导致公众对这个改革产生质疑和不满。

再者,教育改革的透明度和沟通机制也影响着公众的接受度。

如果改革的过程缺乏透明度,或者改革的理由和目标没有得到有效的沟通和解释,那么公众就会对改革持怀疑态度,认为改革是无的放矢或是权宜之计。这就如同修建马路没有公示施工计划和目的,居民自然会对施工的必要性和结果感到困惑和不满。

诚然,教育改革的过程中确实存在各种各样的客观原因和困难,但是有没有主观原因呢,有些问题明明能够很容易发现和解决的,却长期存在。

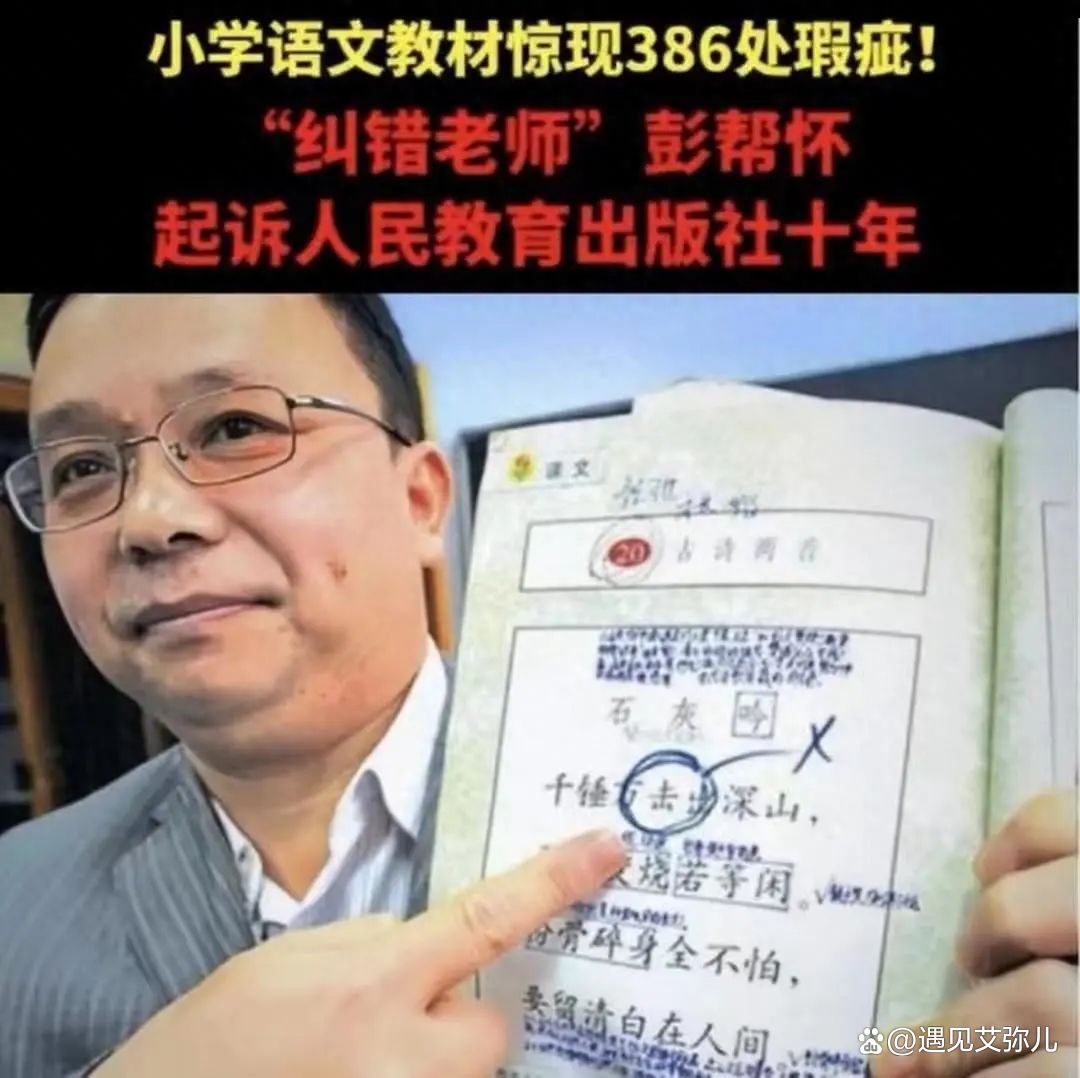

这些问题却是老百姓不能容忍的,这是主管部门的失职。例如轰动一时的毒教材事件。

还有郑州教师彭帮怀为教材纠错17年并和出版社打官司。

很多教育乱象屡禁不止,不仅仅是教育一个部门的问题,还是整个社会错综复杂关系导致的。

比如学生家长多方反映,主管部门也多次重申要求,但是下面的学校就是不执行,典型的就是课间休息不让出教室。2023年就有家长在网络上曝光并反映该现象,主管部门也专门针对这件事进行了要求,但是前几日笔者问小学三年级的儿子,现在还是这样,课间只能上厕所,其余时间一律在教室待着,这种现象还早就了小学生的所谓“厕所社交”。

但是这样的事,实话实说你也不能完全怪教育部门和学校,一个学校大几百人甚至一两千人,课间十分钟,你追我跑的难免会出现意外,但现实就是不管谁的责任,校长老师都得担责,严重的还得处分,你说谁愿意、谁又敢让学生在课间乱跑?毕竟教育局管不了警察和法院。

再来看看减负

穿新鞋走老路,不但没减负反而增负。

我一直坚持的观点就是:中国的教育问题从不在教育制度上,而是在就业上。

不从根本上解决问题,教育的改革永远无法取得预想的结果。可以说,就业的问题解决了,教育不用改革,甚至可以直接沿袭几十年前的教育制度。

绝大部分人从小受到的家庭教育,或者说现在为人父母对自己子女的教育也是一样:好好读书,以后才能有好工作,不然就要像XXX那样,每天只能怎么怎么;看看那谁谁谁,人家工作多好,买房买车。

努力学习,努力找好工作,为了自己和家庭的美好生活多赚钱,这就是目的,没有错。

假如我们国家的企业对待蓝领工人的待遇能够达到胖东来的水平,请问是不是每个人都是从幼儿园就开始卷?我看未必,至少有一部分人或者说父母从小就接受了子女是平凡之人,能有个不错的工作安安稳稳过一生就行了,他就没必要拼命的学习要考211、985。

现实中没有这样的好工作,也没有好的社会保障,必须靠个人拼了命的努力去争取,每个人都活得很累,但这也是人的求生本能,改革压制不了这种本能或者满足不了这种本能,那注定就是失败。