周灵王十年(前562年)十二月初一,晋悼公在萧鱼(今河南原阳)召集盟友——宋平公、卫献公、鲁襄公、曹成公、郑简公、莒犁比公、邾宣公、滕成公、薛献公、杞孝公、小邾穆公,以及齐太子光齐聚,举行盟会;诸侯共同推举晋悼公为诸侯盟主,“尊奉王室、匡合天下”。

以‘萧鱼之盟’为标志,晋悼公成为实至名归的‘诸侯霸主’;而参盟的郑简公在拜见晋悼公时,将郑国的战车、盔甲、钟磬、女乐等器物当做礼物送给了晋国,以向晋国输忠;郑国的礼物包括——乐师三人、广车十五乘、軘车十五乘,与之配套的马匹、甲胄、军械;普通战车一百乘及配套的军械马匹;乐舞编钟及与之相配的乐镈、乐磬两套、女乐两佾(十六人)。

晋悼公坦然地接受郑简公奉上的‘天子之礼’(郑国的这些礼物,是周天子在出征得胜归来、受捷告庙时,诸侯们向天子祝贺时所‘献捷’仪制。)

晋悼公在萧鱼举行了盛大庆功宴会、招待完前来参会的诸侯盟友后,也对协助自己完成争霸伟业的晋国诸卿一一予以赏赐;而受晋悼公赏赐最重的,就是在朝堂上默默无闻、遇事低调谦退、但又多次向晋悼公提出正确建议、为国家立下大功的新军佐魏绛。

在庆功宴会上,晋悼公公开宣布——将郑国进献给自己的礼乐器物人员都分出一半赐给魏绛,还诚恳地向魏绛致谢说:

“大夫当初第一个劝寡人与戎狄讲和,献‘和戎五策’以定北疆、以正诸夏,寡人时刻铭记于心;因为有了大夫的教导,再经过国策的更治,晋国才能在八年当中九合诸侯、匡定天下,重建先君所开创的霸业。在此期间,大夫您协助寡人治理国家时,就好像优美的礼乐伴随舞蹈一样,演奏起舞没有一处是不协调的。寡人希望能和大夫一起享受这礼乐所带来的快乐!”

魏绛急忙向晋悼公施礼、谦逊辞谢说:

“能与戎狄成功讲和,这是国家的福气和国君的威望;能九合诸侯而匡定天下,让诸侯们敬服我晋国,更是国君的威灵所致,也是诸卿共同努力的成果。臣绛只是卿士大夫中的普通一员,哪有什么特别之处和额外的功劳呢?臣只希望君上能安于礼仪之乐,更能预想到乐之终了。礼乐,是用来巩固德业和品行的,应以用道义来对待,用礼仪来推行,用信用去守护,用仁爱去勉励,然后国家才能因此而安定繁荣、君臣福禄同享、远人慕名来投。《书》中有教,要‘处于安定时便要想到危险,想到了就要有所防备,有了防备就会没有祸患’,臣谨以此向君上规劝。”

晋悼公非常感激,因此再次拜谢说:

“大夫的教导,寡人岂敢忘记!但如果没有您的帮助,寡人也不会安定狄戎,更不能渡过大河,重建霸业,今日的功业也无从说起。赏赐,是国家的典章制度,其仪制是郑重其事地藏在盟府之中,不可轻易废除,现在请您务必要接受属于您的奖励,不要推辞!”

对晋悼公诚心实意的再次致礼,魏绛不便继续推辞,于是在跪谢晋悼公后,郑重地接受了国君所赐予的礼乐之器一套(钟、镈、磬各一组)和女乐一佾(八人)、乐师一人。

从这时起,晋国魏氏得国君特许,就可以在家族隆重的庆典和祭祀场合,享用金石乐器所演奏的、女佾所伴舞的礼乐了。

而魏绛在向晋悼公辞谢时所说话,就是后世成语“居安思危”、“有备无患”的出处。

自回国继承晋侯之位开始,晋悼公就打定主意,一定要依靠晋国强大的实力和对诸侯的优势控制力,让晋国取代周王室,成为真正的‘天下共主’,而不是有实无名的“诸侯霸主”。

所以继位之后,晋悼公对周王室采取了了“明尊暗贬”的手法,暗地里逐步挖王室墙脚,让周天子这有名无实的‘天下共主’地位进一步被侵蚀、削弱;而‘三驾之役’结束后,周王室几乎都成为晋国的傀儡和附庸了。

周灵王九年(前563年)五月,晋悼公率军攻克东夷小国偪阳,之后,为了显示霸主的风范,晋悼公将偪阳赐予了忠实盟友宋国;而宋国国君宋平公则在楚丘举行盛大的宴会招待晋悼公;鲁襄公和杞孝公也一同参与宴会。

宴会中,宋平公向晋悼公献奏《桑林之舞》,鲁襄公请奏《禘乐》;《桑林之舞》和《禘乐》是天子在场时才能演奏的乐曲,宋平公、鲁襄公、杞孝公三位诸侯在起舞时,还向座席上的晋悼公行参拜天子之礼。

三家诸侯是在向晋悼公讨好、奉承,以至‘僭越’了礼。这表明,晋悼公的意图(代周自为天子)已经昭然若揭,诸侯盟友们也心知肚明,所以才会对其奉承、讨好,以博其欢心。

而晋悼公的“弱周以壮晋室”行动,得到了绝大多数晋国卿士家族的赞同和配合,新兴的魏氏家族及其家主魏绛,就是其中最积极的参与者之一;新入朝堂的魏氏如果不能抓住机会建立对国家、对国君的殊功的话,被其他失意的卿士家族(比如程氏、臾氏、羊舌氏)重新挤出朝堂的可能性,那可是非常大的。

周灵王十二年(前560年)夏,晋中军将兼执政大夫智罃终老于中军将位置上,晋下军佐彘鲂(士鲂)也在之后不久因病去世;当时,晋悼公正在远离新田的绵上之田进行围猎;得知两位重臣去世的消息后,晋悼公痛心不已,为罃、彘鲂举行了深切的悼念仪式,并追谥智罃为‘武’,追谥士鲂为‘恭’。

两位老臣的去世让晋悼公伤痛不已,可国家还要不断地提拔新的人才,来治朝政。因此,晋悼公立即在绵上举行了大蒐礼,准备借此对晋国的朝堂进行新一轮的人事调整。

当时,晋悼公预备提拔中军佐士匄接替智罃,但士匄却婉拒了国君,并推荐但上军将中行偃为新一任的中军将兼执政大夫,自己愿意协助中行偃治理军政要务。

晋国此时是四军八卿制,但为了消除因为卿位位置不定而给晋国造成的动荡影响,晋悼公在智罃、彘鲂两位老臣去世后,裁撤了四军之中的新军,将原属新军的士卒全部归于下军统领,由下军将栾黡及新任下军佐魏绛统一指挥。

(魏绛原任新军佐,新军被裁撤后没有被降职,而是取代去世的原任下军佐彘鲂,出任了新一任的下军佐,协助下军主将栾黡治下军)。

就这样,晋悼公在绵上之蒐中,晋国恢复了传统的三军六卿制,以消除内部矛盾、扩大公室对国家的控制力。现任晋国六卿为:中军将中行偃、中军佐士匄、上军将赵武、上军佐韩起、下军将栾黡、下军佐魏绛。

在这次人事调整中,魏绛顺利的保持了卿位不变,成为执政六卿之一,还与栾氏家主栾黡成为了一军的同僚;而这个人际关系,也深刻地影响了魏氏在后来的晋国政局中的发展命运。十年后,在又一次的晋国卿士内讧火并之中,因为栾氏的拉拢和蛊惑,魏氏家族差一点点就遭遇了万劫不复的灭族厄运,几乎重蹈狐氏、先氏、郤氏的覆辙,差一点就被从晋国的历史舞台中给直接踢出局。这些都是后话。

周灵王十年(前562年),秦国出兵入侵晋国,在晋国的栎地击败了留守的晋军,然后凯旋而归。

栎之战结束后,晋悼公才从郑国撤军回国;之后,晋悼公马上着手发起对秦国的攻伐,要好好地教训一下秦国。但因为晋国这个时候一直以‘三驾之役’为国家的最重要战略计划,全国的军事行动都以‘伐郑、疲楚’为主,因此直到周灵王十二年(前560年),晋国都没能发起对秦国的军事行动。

周灵王十三年(前559年),‘三驾之役’已经胜利结束,晋中军将中行偃向晋悼公郑重提出伐秦奏请,以维护晋国霸主尊严和国家利益。

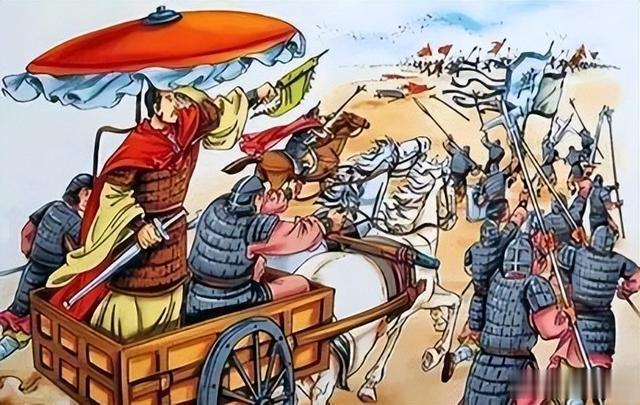

晋悼公没多加思索就答应了中行偃的出兵请求,并以霸主的名义召集齐、宋、鲁、卫、郑、曹、莒、邾、滕、薛、杞、小邾等十二国盟友,组成了联军共同出兵讨伐秦国。晋悼公亲率三军出征,身为下军佐的魏绛自然敬奉君命,率下军随国君出兵伐秦。

出兵之后,晋悼公率领诸侯联军抵达了晋、秦国境边,与秦国国君秦景公所率秦军主力在棫林展开激战;秦军大败,不得不退回泾水西岸拒河以守。

见秦军主力已败,晋悼公命中军将中行偃代替自己为主帅,率联军渡过泾河继续讨伐秦国,自己就不再随军出征。于是,中行偃以主帅的身份下令联军准备渡河用的舟楫和皮筏,要渡过泾河去追击秦军。

但晋国的盟友们此时都生出怠慢之心,不愿随中行偃渡过泾河去继续攻伐秦国,而晋国的卿士们也不愿意继续出兵与秦国交战。因此,联军在泾河东岸迟滞了许久,就是没能顺利地渡河。

在中行偃的严厉催促之下,最后是鲁国、莒国军队率先渡河,郑国、卫国随后跟上,然后其他联军也纷纷渡过泾河。而西岸的秦军见联军已经渡河,于是主动退兵,脱离了和联军的接触,并偷偷地在泾河的上游往河里投下大量毒药。

带着毒性的河水顺流而下后,被不知情的联军士卒们饮用,因此联军被毒死、毒伤很多人;中行偃随即带领各国军队一起行动,向当面秦军发起进攻。但秦景公又一次带着秦军主动后撤,远离了泾河,直接撤回到棫林(陕西泾阳)。

为了彻底击败秦军,中行偃在棫林向出征的晋国各卿及联军大夫们发出了“鸡鸣而驾,塞井夷灶,唯余马首是瞻!”的军令;

而中行偃的这道军令内容,是后世成语——“马首是瞻”的出处。

可魏绛的同僚、下军将栾黡认为这一次的伐秦行动,是主政的荀氏(即中行氏)私心作祟,想要用国家的力量来扩大自己家族的利益。即使这次伐秦之役取得胜利,晋国的霸业表面上得以稳固,但荀氏(中行氏)还是获利最大的一方。栾黡觉得,栾氏在作战中已经遭受巨大损失,可战后还不知道有没有补偿呢。

因此,出于维护家族利益的私心,栾黡第一个跳出来反对主帅的军令,并不屑一顾地反驳说‘晋国之命,未是有也,余马首欲东!’

而中行偃召开的军事会议一结束,栾魇就带着自己所统帅的部分下军士卒(以及栾氏私兵)从棫林大营撤军,准备返回晋国。

当时,魏绛是下军佐,和栾黡是下军的同僚兼助手关系;当主将栾黡擅自从棫林撤军后,魏绛也面临着下一步何去何从的艰难选择。这个时候,晋国左史跑来向魏绛的意见:

“现在该怎么办,要不要等中行伯(中行偃)一起行动。”

魏绛仔细思考后,回答左史说:

“夫子他老人家(指中行偃)的军令,是‘跟随主将行动’,而栾伯(指栾黡)是我的主将,那我肯定是要与主将行动一致,这样也算是遵从了夫子的军令了!”

于是,魏绛也率自己统领的部分晋下军及魏氏私兵离开了棫林,火速赶上栾黡所率领的下军主力,选择了和主将栾黡保持一致、共同进退的做法。

而魏绛做出的‘与主帅共进退’行为,让之前率军单独撤退的栾黡欣喜无比,因此对魏氏的支持感激万分;从魏绛这次对栾氏的大力支持之后,栾黡就彻底地认同魏绛为自己的生死兄弟之交,魏氏也被栾氏家族引为自己在晋国内部最为信赖的密友、合作者。

魏绛追随栾黡从棫林撤军这件事,对魏氏家族来说一段时间内是好事,长期来看却是不利因素——就在十余年后,在晋国新一次内讧中,魏氏因为和栾氏这极为紧密的‘世交’关系,差一点就被牵扯进‘内斗大乱’中去,几乎遭遇了‘灭族’之灾。

栾黡和魏绛主动撤军之后,还在棫林的晋国卿士及诸侯大夫们就更加没有继续作战的意愿了;因此,主帅中行偃只得放弃了原定的攻秦计划,带着联军从棫林前线撤军,返回了晋国本土;而中行偃从棫林撤军的消息传回晋国后,晋国人就将这场虎头蛇尾的伐秦之战称为“迁延之役”,意思是拖拉、磨蹭(但在的史书中,还是称为‘棫林之战’)。

之后的魏氏故事,下一篇继续。