在春秋后期至战国初年,秦国内部经历了数代君主的内斗,导致国力逐渐下降,不再保持秦穆公时代的强盛。此时,魏国趁着秦国政局不稳的时机成功夺取了河西地区。秦国历经动荡,国力大为削弱。秦献公继位后,面对内外交困的困境,他展开了一系列的改革。尽管他致力于收复河西之地,多次发动战争试图夺回失地,但一直未能成功。秦孝公继位后,他聘用了实施卫鞅变法的卫鞅,推动了包括社会制度、军事组织、法律体系等方面的重大改革。这些变革包括废除旧贵族的特权,初步建立中央集权体制。这些改革成果最终使得秦国逐渐崛起,为后来统一六国奠定了基础。

在商鞅主导的两次深刻改革中,秦国不仅改变了内部体制,还崛起为军事强国,奠定了国力的基础,秦国开始主动与周边诸侯展开战略角逐。同时,齐国在齐威王的领导下也逐渐壮大,但魏国则在桂陵之战和马陵之战中两次败于齐军,导致魏国走向衰落。前344年,魏惠王称王后,两次战败后被迫与齐威王“会徐州相王”,迁都至大梁。在此期间,魏国对河西地区的关注下降,秦国趁机多次击败魏军,基本消灭了魏国在河西的主力军,使魏国一蹶不振。前328年,魏国割让上郡和河西地区予秦国,开始了“事秦”,使得秦国成为战国七雄最强大的国家,并开始了东进之路。

随着秦国的逐渐强大,山东六国对其崛起感到警觉,将秦国视为东方的公敌,山东六国等南北纵向的国家开始合作,共同抵御秦国向东发展的军事威胁,形成了合纵联盟。苏秦在这一背景下成功地游说韩、魏、齐、楚、燕等各国君主,通过分析各国的国力和地理优势,劝说各国专心合纵,以对抗秦国的威胁。苏秦被任命为“纵约长”掌握六国宰相印,使得秦国十五年不敢出函谷关。然而,由于合纵联盟各国各自为了维护自身利益而参与,因此其根基并不深厚。前332年,秦国派公孙衍出使齐国、魏国,一起征伐赵国,以破坏六国合纵,而六国的联合最终在前332年瓦解,但六国继续采取联合抗秦的策略,维护各自的利益,所以在很长时间内六国没有联合对秦国的大规模用兵。

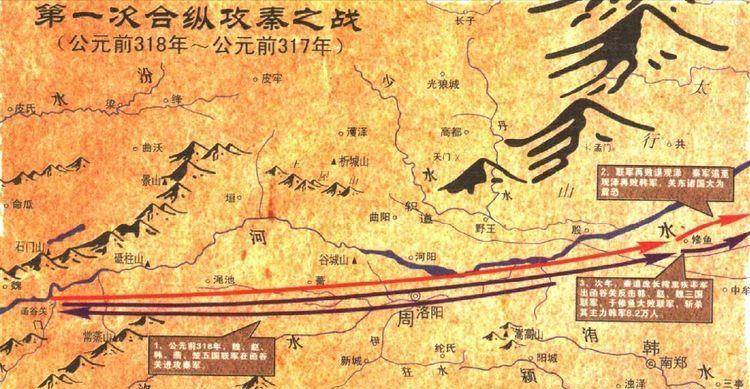

前318年公孙衍发起了魏、赵、韩、燕、楚的合纵行动,同时联络秦国北方的游牧民族政权义渠,计划攻击秦国后方。以楚怀王为纵长,他组织了联军,形成了第一次合纵攻秦,然而,实际上出兵的只有赵、魏、韩三国,秦国樗里疾率秦军出函谷关反击韩赵魏联军,于修鱼大败赵、韩联军,败赵将赵渴、韩奂,俘虏韩将申差,斩杀联军八万二千人,使得第一次合纵攻秦以秦国的胜利告终,尽管义渠在北方战线上成功击败了秦军,但并未对整体形势产生实质性的影响,这次联军的失败标志着第一次合纵的破灭。

前299年,秦国和赵国建立联盟,同时与齐国断交。在秦国为相的齐国公子尝君逃回齐国。前298年,第二次合纵开始。在孟尝君倡导下、齐湣王主盟的齐魏韩三国攻秦之战爆发,齐国与韩国、魏国共同组成联盟,采取合纵策略共同攻击秦国,这场战争一直持续到前296年。秦军在联军的进攻下,撤退至函谷关并进行据守。联军继续对函谷关发动攻势于前296年,成功攻入函谷关,并占领盐氏城,秦国被迫向联军请求和平,并分别将封陵、武遂地区归还给魏国和韩国。

在这次战争中,赵国和宋国与秦国结盟,没有参与攻秦,而赵国因为兼并中山国而无暇助秦。齐国由于过去的破燕战争而与燕国结仇,因此在联军攻打秦国后,又在齐将匡章的领导下大败燕国,楚国并未参与此次合纵联盟,其中一原因是楚怀王被秦国欺骗并扣留在秦国。齐国虽然在此次战争中取得胜利,却未能获得巨大的收益。与此同时,韩国和魏国因参与攻打秦国而招致秦国的敌意,前294年,秦国的白起在伊阙之战中对韩国和魏国进行毁灭性的打击,进一步改变了局势。

二次合纵后的公元前三世纪中后期,东方各国纷纷衰落,而秦国则傲立天下,成为无可匹敌的霸主。在秦昭襄王时期将义渠其领土并入秦国,公元前279年的郢之战和前278年的鄢之战两次战斗,由白起指挥的秦军攻克楚国的政治核心,占领了南阳和丹阳一带,征服了楚国首都,楚国迁都城寿郢,楚国因失去大片疆土和大量人口而迅速走向衰落;公元前260年,白起在长平之战中严重打击了赵国,秦军歼灭并坑杀赵国的降卒,据称达到四十余万人,成为战国时期兼并战争中规模最庞大、伤亡最惨重的一次战役,秦国的声威震慑天下。公元前256年,秦国灭亡了西周国,标志着周王朝统治的终结,前247年,秦王政登基,开始了进一步征伐六国的脚步,在此情况下第三次合纵应运而生。

前257年,信陵君魏无忌窃符救赵,并击杀了魏将晋鄙解了赵国之危,因此害怕魏王的降罪,不敢再回魏国留在赵国。得知信陵君留在赵国后,秦庄襄王看到了攻打魏国的机会,于前247年命令大将蒙骜率领秦军东进讨伐魏国。魏军节节败退,难以抵挡秦军的进攻,面对局势严峻,魏安釐王焦虑不安,派使者请求魏无忌回国。信陵君回国后,魏王宽恕了他的过错,赐予他上将军印。信陵君随即致书各国,请求它们派兵救援魏国。受到各国国君的尊重,赵、韩、楚、燕等国纷纷遣军前往魏国,听从信陵君的指挥,唯有齐国拒绝提供援军。

魏无忌率领魏、赵、韩、楚、燕五国联军西进,在黄河以南战胜了秦军,迫使秦军溃退。联军追至河外,将秦军围困。信陵君亲自冒矢石的风险,率先冲锋,激发了全军的士气,士兵们紧随其后。秦军的阵营混乱,蒙骜因受到腹背受敌的困扰,被迫向西撤退。联军趁胜追击一直到函谷关。面对紧闭的关门,秦军坚守不出。双方相持了一个多月,最终联军撤退回去。

前241年,赵、楚、魏、韩、燕五国共同推选楚考烈王为合纵联盟的长官,庞煖担任联军主帅,齐国也加入了这一联盟。他们联合起兵,旨在共同攻打秦国,削弱秦国的实力。战事初期,联军发动进攻,逼近函谷关,然而在秦军的出击下,联军遭遇溃退。面对战局的变化,联军做出了策略上的调整,决定转而进攻秦国的盟友齐国。在这一战役中,联军成功夺取了饶安,取得了一定的战果。然而,有关这场战争的记载存在一些争议,不同史书对时间和细节有所出入。

这次联军的活动是战国时期权谋与冲突的缩影,各国在复杂的政治格局中相互角逐,形成了一系列纷繁复杂的联盟与对抗,这也是是战国时期最后一次诸侯合纵攻秦之战,尽管庞煖富于智谋,又善于纵横之术,但最终无功而返。从此,六国更加无法抵御秦国的兼并,秦国最终统一六国,建立秦朝。

合纵为什么不能成功?

春秋战国时期,面对亲贵的崛起和蚕食,六国合纵联盟试图联合起来对抗秦国,然而这一野心勃勃的计划最终以失败告终。合纵联盟的溃败源于多方面的原因,其中最为关键的是内部的矛盾与外交手段的巧妙运用。

首先,六国内部存在深刻的历史渊源和领土争端,导致各国之间的关系复杂且紧张。在合纵联盟形成初期,内部的矛盾使得各国难以形成统一的战略。同时,贵族阶层之间的利益冲突也加剧了内部的分歧,使得一些国家更关注自身的独立地位而不愿意为联盟付出足够的资源和兵力。

其次,领导层之间对待秦国的态度存在差异。有些国家主张与秦国和解或保持中立,而另一些国家则更强烈地主张对抗秦国。这种领导层之间的分歧直接导致了合纵联盟内部的不和谐,削弱了联盟的整体力量。苏秦的离去也是导致合纵联盟瓦解的一个关键因素。苏秦是联盟的主要策划者之一,他的辩才才智以及纵横家的谋略对联盟的维持和发展至关重要。然而,在前332年,苏秦离开了联盟,使得联盟在策略上丧失了一位关键人物。

同时,秦国善于运用外交手段,比如针对合纵,秦国的张仪仪等纵横家提倡连横,通过派遣使者进行外交斡旋、挑拨六国之间的关系等手段,成功地在联盟内制造了矛盾。比如在前332年公孙衍的外交行动中,秦国成功地分化了联盟内部,削弱了联军的力量。又如秦灭巴蜀,张仪以商于之地六百里行骗楚怀王,离间当时对秦国最大的齐国与楚国。此外,六国合纵联盟的实施难度也是导致失败的原因之一。各国地理位置的远近、军队的协同作战等问题使得联军难以有效组织。秦国军队在战略上的机动性也在一定程度上限制了联军的行动,难以形成有效的合纵战术。

最后,六国的实力不均衡也是导致合纵联盟失败的重要因素。一些国家并未全力以赴,或者没有足够的资源和实力参与长期的联合战争。这使得联盟整体上缺乏统一的指挥和稳定的军事力量,难以形成有效的合纵抗秦力量。(网图侵删)

主要五国伐齐后,再无东帝牵制秦国了

战胜一个强敌很难,但是战胜两个以上的联军