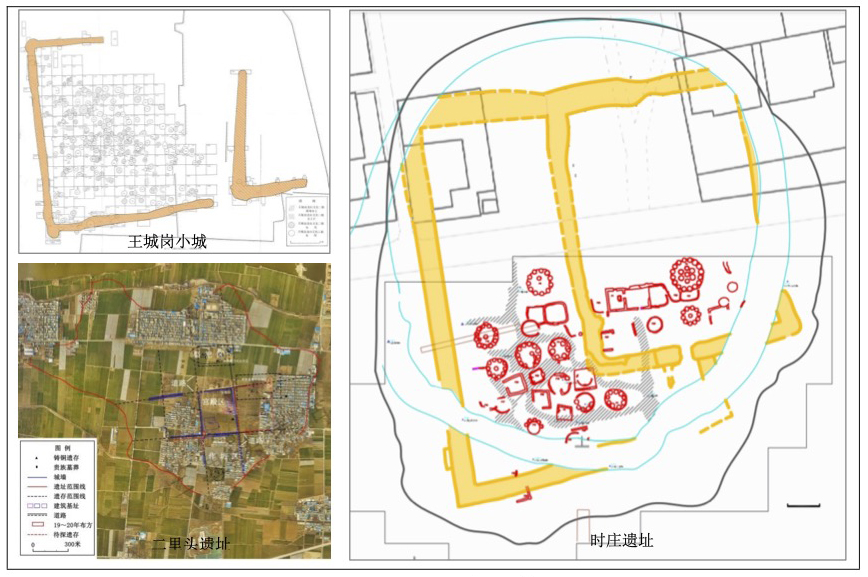

在我们中华大地上,农耕一直是中华文化的重要根基。从古至今,河南这片土地一直是中国粮食生产的核心区域。位于周口的“时庄遗址”,2021年,入选“2020年度全国十大考古新发现”,是目前我国发现年代最早的“粮仓城”。见证了4000年前夏朝先民的农业辉煌和农耕文明。

让我们把时间倒回到2019年的春天。当时,时庄村计划引入一个生态能源项目。为了保护可能埋藏在地下的文物,时庄村党支部书记时兴荣非常明智地决定,在项目动工之前联系文物部门进行勘探。一片面积约10万平方米的夏文化遗址终于重见天日。

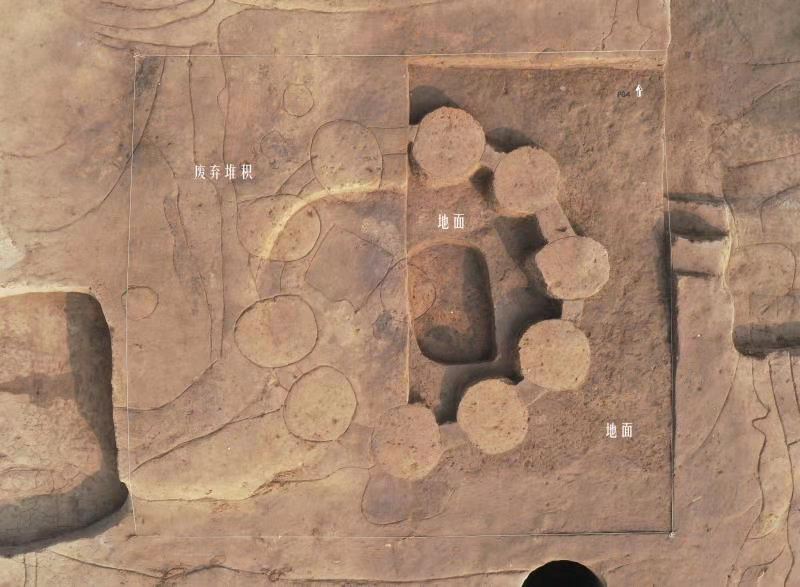

最开始的时候,在遗址的南部发现了宽度超过30米围壕。考古学家们还发现了一种非常特别且罕见的遗迹,共有31座。根据建筑的不同形状和结构,专家们可以大致将它们分为地上建筑和地面建筑两类。

地上建筑是用土坯垒砌成多个圆形的土墩作为柱子,这些柱子会高出地面。柱子之间有土坯墙相连,形成一个圆形的建筑基础。在这个基础上,会铺设木板作为上部建筑的底部,然后再用土坯砌墙,形成一个圆形的封闭空间。这种建筑形制有点像我们现代的吊脚楼。地上建筑的面积大小不一,其中编号为F5的地上建筑规模最大,直径达到5.4米。因为它太大了,所以在外侧还加了一圈,看起来就像一朵重瓣的花,中间是花心,外侧有两圈花瓣。地面建筑则是在垫高的地面上直接用土坯垒砌墙体建造的,建筑内部的地面就是自然的地面。根据形状的不同,地面建筑可以分为圆形和近方形两种共有17座。

这些神秘建筑的出现,引发了专家们的好奇和猜测。有人猜测这是军事要塞,理由是有了宽大的围壕和独特的吊脚楼结构。也有人认为,这些圆形的台基就像是祭坛。那么专家们后来是如何确定它们的用途的呢?

原来,在仓储遗迹的内部和附近,专家发现了一种叫做“黍素”的残留,也就是人们通常所说的小米和黄米。这意味着在某个时期,这些遗迹被用来存储粟或黍这种粮食作物。另外,在仓储遗迹废弃堆积物的底部,还检测到了植物植硅体的成分,主要是粟和黍类作物。地面铺垫着编织的芦苇类植物痕迹,以及在土中也检测到的粟和黍碳化的种子。几乎没有其他种子的遗存。整个地基建得很高,外层抹了泥来防潮。这种设计符合粮仓防潮、防水的特殊条件。

专家用了一种叫做碳十四的科学方法来测定这些遗址的年龄。这种方法就像一个时间机器,能告诉我们这些古老的东西到底有久远。结果显示,时庄遗址的年代大约是在公元前2000年到公元前1700年之间。也就是文献记载中“太康失国、后羿代夏”的夏王朝早期。这个时间段可不得了,因为它正好和我们从古书里读到的夏朝的历史相吻合。

“太康失国、后羿代夏”是说:太康是夏朝的第二位君主,他是大禹的孙子,启的儿子。传说,在他统治时期,由于他的昏庸无道导致国家治理混乱。有一位名叫后羿的部落首领趁机起兵,将太康逐出都城,后羿并没有将政权归还给夏朝的王室,而是自己取而代之,成为了实际的统治者。

粮仓城不是孤立的,而是依靠周边众多的聚落和人口来支撑。时庄遗址周围有150平方公里的范围内,同时期还有13座遗址。粮仓城的粮食来源应该主要是周边地区的农业生产。他的服务对象可能是某种政治集团,代表着一定的权力和话语权。巧的是现在时庄遗址就紧临北面的太康县,真让人不禁产生遐想。

“民以食为天”,粮食对一个国家来说非常重要,就像大树的根一样,是国家生存的基础。所以,怎样统一管理和调配粮食,就成了判断早期国家是否出现的重要依据。最近在时庄遗址的新发现,就像是历史的秘密信件,给我们揭示了更多关于夏朝文化和夏王朝的信息。这对考古学家和历史学家来说,就像找到了宝藏一样重要。

在过去,考古学家们主要在伊洛-嵩山的中原地区和晋南地区寻找夏文化,对豫东和豫东南地区的关注相对较少。但是苏秉琦先生认为,要想找到二里头文化的源头,最有希望的地方是在淮河的主要支流附近。后来,平粮台和时庄遗址的重大发现证明了苏秉琦先生的猜测是对的。这就是考古学的魅力所在,不断带给我们惊喜。