近来,一档综艺节目上,嘉宾谈及家庭关系,主持人吴昕表示自己虽然和父母同住,却主张“有缘相见”。这番言论引发广泛关注,再度掀起了人们对“亲密关系”和“社交边界感”的思考。

在传统的家庭观念中,父母对子女的关注往往显得有些“过界”。从小时候被偷看日记,到长大后手机被悄悄翻看,家庭关系似乎总是被越过一些隐私的“底线”。即使成年,每次外出,父母也总是追问:“和谁在一起?去哪里?”这种窒息感让人时刻有挣脱的冲动。

近年来,“断亲”话题引发热议。有报道称,一位91年的女生拉黑了父母、堂哥堂姐以及姑姑的微信和电话。她因患脑梗中风急需医治,但父母却未能提供支持,姑姑更是表示“不方便承担费用”。这一案例或许是极端的,但背后反映了不是所有社会关系都必然存在的现实。

对于一些人来说,社交并非一种必须维系的关系,而是一种选择。在社交中,人们或许希望能够做到“我不去烦你,你也别来烦我”。有人将这种状态形容为“躺平”的社交状态,既不是社交恐惧,也不是冷漠,而是一种自我安逸的生活态度。

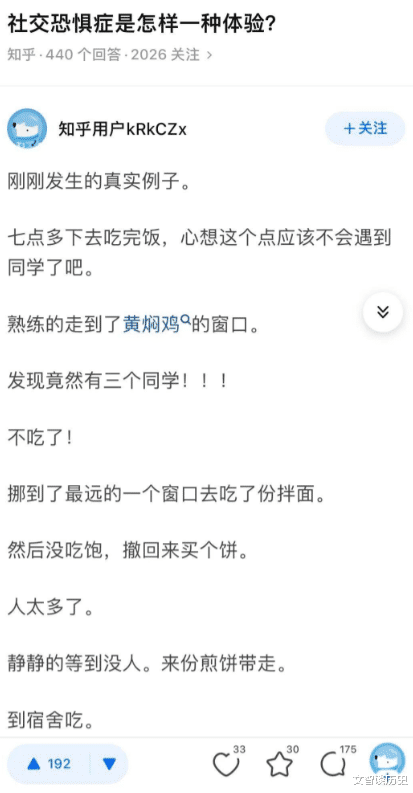

在成年人的世界里,社交压力和社交成本似乎与日俱增。通过知乎上的热门提问“社交恐惧是一种怎样的体验?”可以看到,很多人都感受到社交带来的心理压力。面对朋友的电话,有人宁可选择回避;不愿出门遇到熟人,更害怕与不熟悉的人发生尴尬的对话。这种社交冷漠,或者说社交边界感的建立,似乎成了一种自我保护的机制。

有人在社交中表现得不够热络,并不是因为他们害怕社交,而更多是因为社交所带来的快乐短暂且无法持久。与此同时,社交关系也需要付出精力和金钱,而所谓的“朋友”有时候并没有在关键时刻给予实质性的帮助。

在社交的海洋中,人们发现自己有时更喜欢与陌生人保持一定距离。无论是网上与陌生人交往,还是现实生活中与陌生人交往,都需要一些心理的调适。有时候,成年人更愿意选择一种“躺平”的状态,不去主动打扰他人,也不希望他人过分打扰自己。

成年人之所以选择社交边界感,一方面是为了摆脱社交带来的压力,另一方面则因为社交并非总能带来实际的收益。一些人在社交中付出了很多,但回报却微乎其微。社会地位高低往往决定了社交的成果,而一些所谓的“朋友”在关键时刻也未必能够真正帮助到自己。

乔治·戴德在《自我边界》一书中指出:“边界是对界限的判定或重视程度,是让你的事归你,我的事归我。”在这个社交日益复杂的时代,保持一份清晰的边界感成为一种智慧。不是为了回避孤独,而是为了在社交中找到真正舒适的状态。

在社交的海洋中,或许我们可以更加理性地看待人际关系,不必刻意追求广泛的人脉,而是找到适合自己的社交距离。或许,正是在这种“我不去烦你,你也别来烦我”的状态下,我们能够找到更为宁静而舒适的社交生活。