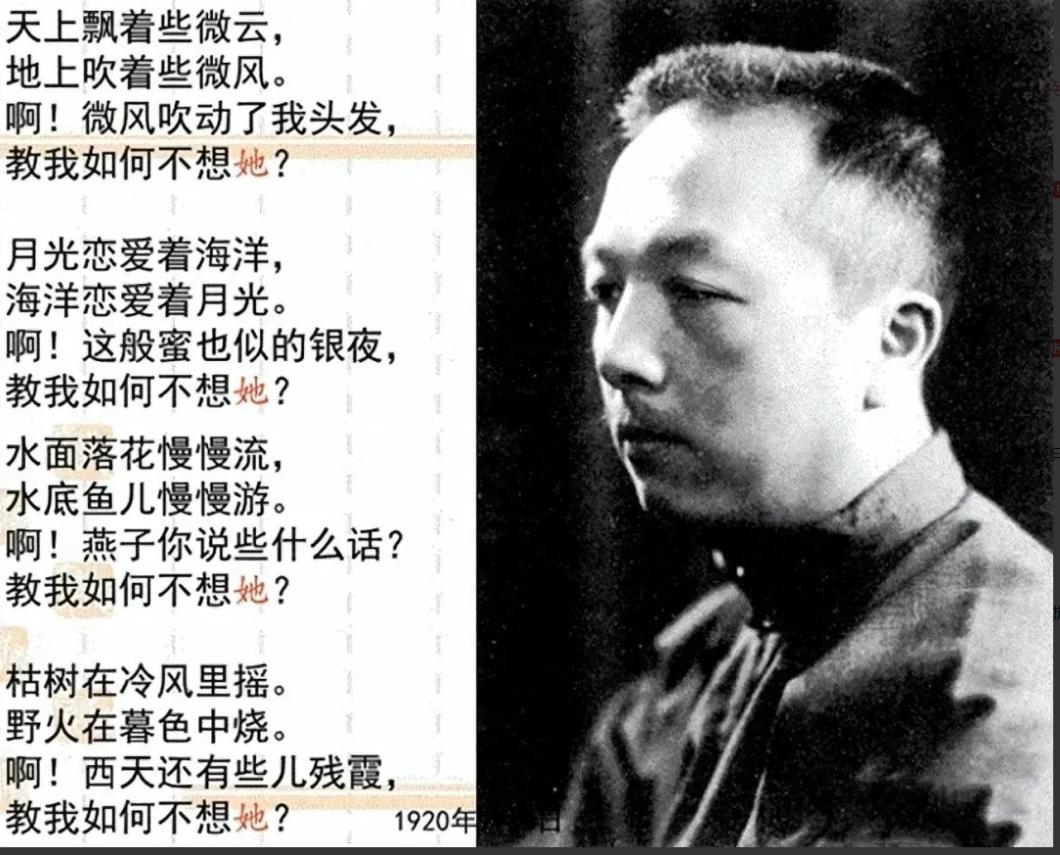

1916年,著名教育家、北大教授刘半农的妻子生下了一个女儿,得知是女儿后,刘半农抱着孩子走到床前对妻子说:“以后要跟别人说她是个男孩!”。从此这孩子便女扮男装,出国后才以女装身份示人。 刘半农,这位名字在今天可能不如他的创新“她”字那般耳熟能详,但他的一生绝对值得我们深究。 在1916年,这位北大教授和著名教育家的一次选择,不仅改变了他的家庭命运,也间接推动了中国社会的文化转型。 让我们从刘半农的童年说起。1891年出生于江阴的他,从小就被父亲刘宝珊严格教育,后者是个有功名的学者,虽然教育改革浪潮已经开始,但老刘还是挺守着那一套传统的封建思想。 也难怪,毕竟那个时代,变革和保守的思想仍在激烈碰撞。 然而,刘半农不同,他接受了新式教育,心中有着一股不甘人后的劲。他的天赋和努力让他在学业上总是名列前茅,尤其是在文学和历史方面显示出非凡的才华。 但就是这样一个才子,却差点在父亲的安排下,步入了一段传统的包办婚姻。 刘宝珊为刘半农定下的是与朱家的联姻。朱家大女儿朱惠,美丽又聪明,但刘半农最初对这门婚事并不感冒,因为他向往的是自由恋爱。 可命运偏偏爱开玩笑,当刘半农亲眼见到朱惠那刻起,他就彻底被她的美貌与气质俘获了。 这段情感的开始,是那么的电影,两个年轻人在不经意间萌生了深深的情愫。尽管最初是家长之命,但最后却成了真挚的爱情。 这段感情的发展,也反映了刘半农思想的转变。他开始更加重视个人情感和女性的地位,这种观念的转变在他后来的行动中表露无遗。 说到这,不得不提1916年那个重要的转折点。刘半农的妻子朱惠在那一年生下了他们的女儿。 当得知是女儿后,刘半农的第一反应并不是失望,而是决定让孩子女扮男装。这不是因为他不喜欢女儿,而是为了保护她免受父亲那传统思想的影响,甚至避免未来可能的纳妾压力。 他的这一决定,实际上反映了他对性别平等的深刻认识和对传统家庭观念的挑战。 但刘半农的贡献远不止于此。在1920年,他一家人搬到欧洲,面对新的文化环境,刘半农深受启发。他发现西方语言中有专门代指女性的词汇,而中文中却没有,这让他开始思考如何在语言上平等对待男女。他从妻子名字“惠”中得到启示,创造了“她”这个字。 尽管最初遭到很多误解和反对,但最终这一新词被接受,并成为推动女性解放的重要标志。 通过刘半农的故事,我们不仅看到了一个男性如何在个人生活和文化创新上为女性发声,也见证了一段跨越封建束缚、追求平等和爱情的感人历程。 从他的一生,我们可以学到,不论是对家庭的责任,还是对社会的贡献,都源于一个人的觉醒和努力。刘半农不只是那个“创造了‘她’字”的人,他是一个在爱与变革中找到自我的教育家,是真正意义上的前行者和改革者。 (参考信源:档案天地2009-08-20——《刘半农的传奇人生》)