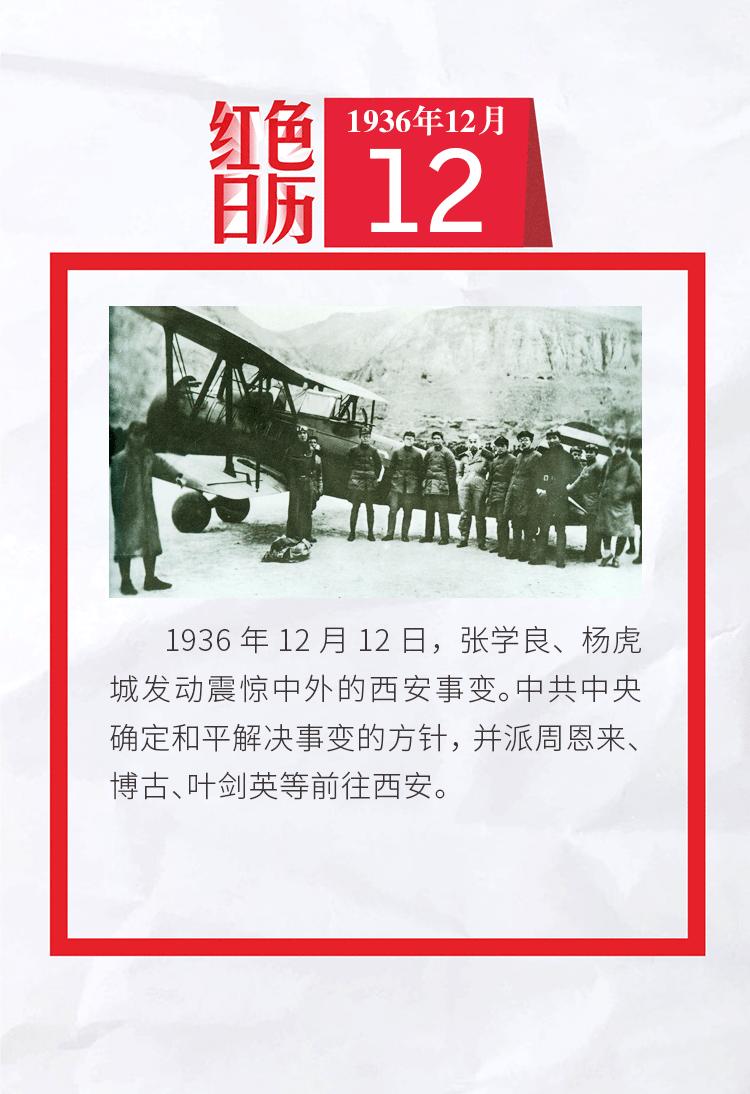

西安事变后,如果张学良不亲自送蒋回南京,是否就不会被软禁了?答案显而易见,肯定不会被软禁!但后来的结局或许会更惨! 1936年的中国风雨飘摇,外有日寇虎视眈眈,内有烽火连绵不绝。 在这危急存亡之秋,张学良与杨虎城二人看不惯蒋介石喜欢内战的做法,毅然决然扣押了蒋介石,试图以这种极端的方式逼迫他联共抗日。 西安事变消息传出,举国哗然,《大公报》、《申报》等国内主流媒体率先发声,将张学良定义为“叛徒”,言辞之激烈,令人侧目。 社会各界也掀起了声讨的浪潮,就连一向德高望重的北大校长蒋梦麟,也联合多位大学校长发表声明,痛斥张学良将国家推向万劫不复的深渊。一时间,张学良成了千夫所指的“罪人”,承受着来自四面八方的巨大压力。 然而这场风暴的中心,张学良本人却异常冷静。他深知自己此举风险极大,稍有不慎便会万劫不复,但他更明白,民族存亡高于一切,个人荣辱得失在国家命运面前显得微不足道。 其实在此之前的一段时间,张学良曾与周恩来在延安进行了一次至关重要的会谈,其中提出了“西北大联合”的构想,试图建立一个西北抗日根据地,并希望该计划能得到苏联方面的支持。 然而这一计划遭到了苏联和共产国际的冷遇,斯大林甚至直接致电延安,明确表示不支持,并建议释放蒋介石,以维持国内抗日统一战线。 内外交困之下,张学良做出了一个令所有人震惊的选择:听从苏联建议,释放老蒋,并亲自送他回南京。 这个决定在当时看来近乎疯狂,无异于将自己的命运交到蒋介石手中。 但张学良心意已决,他相信,只有这样做才能平息国内的混乱,才能向世人表明自己发动西安事变并非为了个人私利,而是为了民族大义,为了早日实现抗日救亡的目标。 1937年元旦,张学良陪同蒋介石飞抵南京,迎接他的,不是鲜花和掌声,而是长达半个多世纪的幽禁。 不过与张学良的命运相比,另一位事变主角杨虎城的结局则更为悲惨。 蒋介石回到南京后,便解除了杨虎城的兵权,并以“考察”的名义强迫他前往欧美。 尽管身处异国他乡,杨虎城依然心系祖国,他在欧美各国积极奔走,宣传中国人民的抗日主张,希望能为国内的抗战争取更多的支持。 随着战火蔓延,杨虎城越来越强烈地意识到自己应该回到祖国,与同胞们并肩作战。他多次给蒋介石发去讯息,请求回国与同胞共同抗战,却始终没有得到任何想要的结果。 心急如焚的他决定铤而走险,绕道苏联偷偷跑回中国,可惜他的行踪很快就被苏联方面发现,还没到中国就被拦截了下来。 正当杨虎城陷入绝望之时,一封来自蒋介石的讯息让他看到了希望的曙光。讯息中,蒋介石表示战争需要杨虎城,希望他能尽快回国共赴国难。 杨虎城喜出望外,立即动身,满怀期待地踏上了回国的飞机,却不想迎接他的却是一个精心策划的陷阱。 飞机刚一落地,杨虎城就被早已等候多时的特务秘密逮捕,这一次,等待他的不再是“考察”和“软禁”,而是暗无天日的牢狱生活。 是了,蒋介石小心眼又记仇,怎么会放他在海外“逍遥”? 在随后的12年里,杨虎城一家被秘密囚禁在重庆和贵州等地,长期的囚禁生活摧残着杨虎城的身体和意志,他的妻子谢葆桢也因不堪折磨而病逝狱中。 1949年9月6日,就在新中国成立前夕,杨虎城一家五口惨遭杀害,倒在了黎明前的黑暗中。 参考资料: “西安事变”——历史的转折--党史频道-人民网 张学良释放蒋介石非临时决定 周恩来对此知情--人民网四川频道--人民网 西安事变的由来--中国统一战线新闻网--人民网