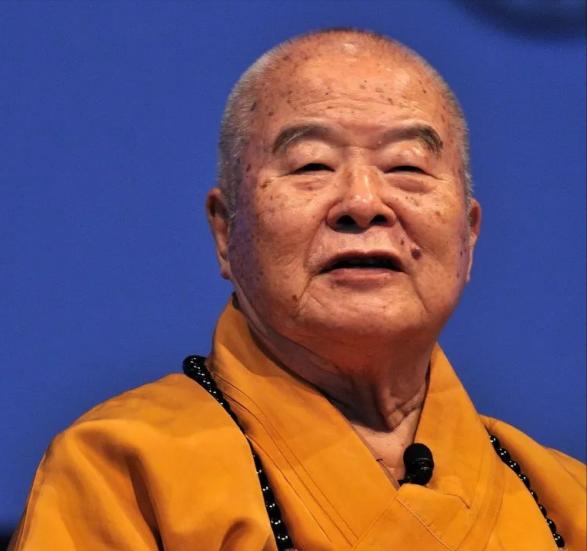

“我没有舍利子,不要烧。”2012年,星云大师就交代过弟子。不料在他圆寂后,弟子们却违背了他的遗愿,偷偷将遗体火化,竟烧出25颗舍利子。 星云大师(原名李国深),生于1927年江苏的贫寒家庭。他的一生伊始,便被坎坷与动荡所环绕。命运的波澜未曾停歇,充满变数。 (麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享!) 1937年,年仅10岁的李国跟随母亲寻找父亲深亲眼目睹了南京大屠杀的惨景。后来到了栖霞寺,他决定要出家。 栖霞寺成了李国深生命中的转折点。寺庙的师傅们注意到他年纪虽小,但却有着不寻常的毅力和心境。 悟彻的修行之路并不平坦。1940年代,抗战的阴云笼罩着整个中国,佛寺也难以独善其身。年少的悟彻,不仅需承受躯体的疲惫,还得直面战争所致的饥馁与痛楚。其稚嫩双肩,承受着超乎想象的重负。 就在如此这般的环境里,他彰显出超乎寻常的毅力以及坚定不移的信念。悟彻坚信,自己能通过佛法帮助更多人,从而让众生免于痛苦。 1949年,悟彻离开大陆,漂洋过海来到了台湾。在台湾,佛教已经成为当地社会的重要组成部分,但彼时的社会环境并不稳定,信仰的传播也伴随着种种困难。 悟彻在台湾的佛教界并不被信任,甚至因为政治因素被怀疑为共谍,遭到关押和迫害。据记载,他在狱中遭受了极端的酷刑,但始终没有屈服。 出狱后,他毅然选择继续弘扬佛法,并逐渐在台湾佛教界站稳了脚跟。 在台湾,悟彻改名为星云,开始了他在人间佛法的传播之路。他深信,佛法绝非仅是高不可及的教义,而是应当深深融入人们的平素生活之中。 为了推动这一理念,星云大师创立了台湾首家佛教学院,并通过通俗易懂的方式,将佛教思想传播给普通百姓。 他的作品如《释迦牟尼传》在民间广泛流传,帮助人们更好地理解佛教的精髓。 随着时间的推移,星云大师不仅在台湾建立了坚实的佛教基础,还积极推动两岸佛教界的交流。 两岸关系趋缓之际,星云大师亲率信众回归大陆讲学传法,成为两岸和平交流进程中的关键推动力量。 他提倡的“人间佛教”理念,主张将佛教教义与现实生活相结合,关注社会问题,提倡慈悲、和平与共生,受到了两岸民众的广泛拥护。 尽管星云大师在佛教界备受尊敬,他对舍利子的看法却十分独到。在佛教传统中,舍利子被视为高僧圆寂后火化遗体时产生的神秘固体,象征着修行的成就。 众多人坚信,得道高僧圆寂后,其遗体火化能烧出散发彩色光泽的舍利子,以此象征他们生前功德已然圆满。可是星云大师对此持有不同的看法。 他多次在公开场合表示,舍利子不过是骨骼燃烧后的自然结晶,并不代表修行的成就或功德。他甚至在2012年专门嘱咐弟子,自己没有舍利子,也不希望死后遗体被火化。 令外界无法预料的是,2023年星云大师圆寂后,弟子们却没有遵从他的遗愿尽管大师再三申明遗体不可火化,然而弟子们最终仍决定将其遗体火化。 更出人意料的是,火化后竟然烧出了25颗舍利子。这一结果于佛教界与社会之中引发了极大的轰动效应。 一部分人认为,这些舍利子象征着大师生前的修行成就,证明了他确实是一代得道高僧;而另一部分人则对弟子的做法表示质疑,认为他们违背了大师的遗愿,甚至有人指责这是对佛教信仰的亵渎。 舍利子的出现让星云大师的弟子们陷入了两难境地。一方面,他们必须面对社会舆论的质疑与批评;另一方面,舍利子的出现似乎又印证了星云大师的伟大修行成就。 有关舍利子的归属问题也引发了争论。有人认为,这些舍利子应当上交国家进行研究,因为它们可能具有重要的学术价值;也有人主张,舍利子应当留在弟子手中,供奉在寺庙中,以延续星云大师的精神影响力。 星云大师生前的言论却让这一切显得格外讽刺。他不止一次表示,舍利子不过是骨骼的自然结晶,并不具有任何神秘的力量。 星云大师的真实想法可能是,他希望弟子们能把更多精力放在传播佛法和帮助众生上,而不是过分追求舍利子这样的象征物。可舍利子事件的发生却恰恰与他的初衷背道而驰。 这场围绕舍利子的争议不仅是佛教界的内部讨论,更反映了现代社会对信仰与现实的复杂态度。