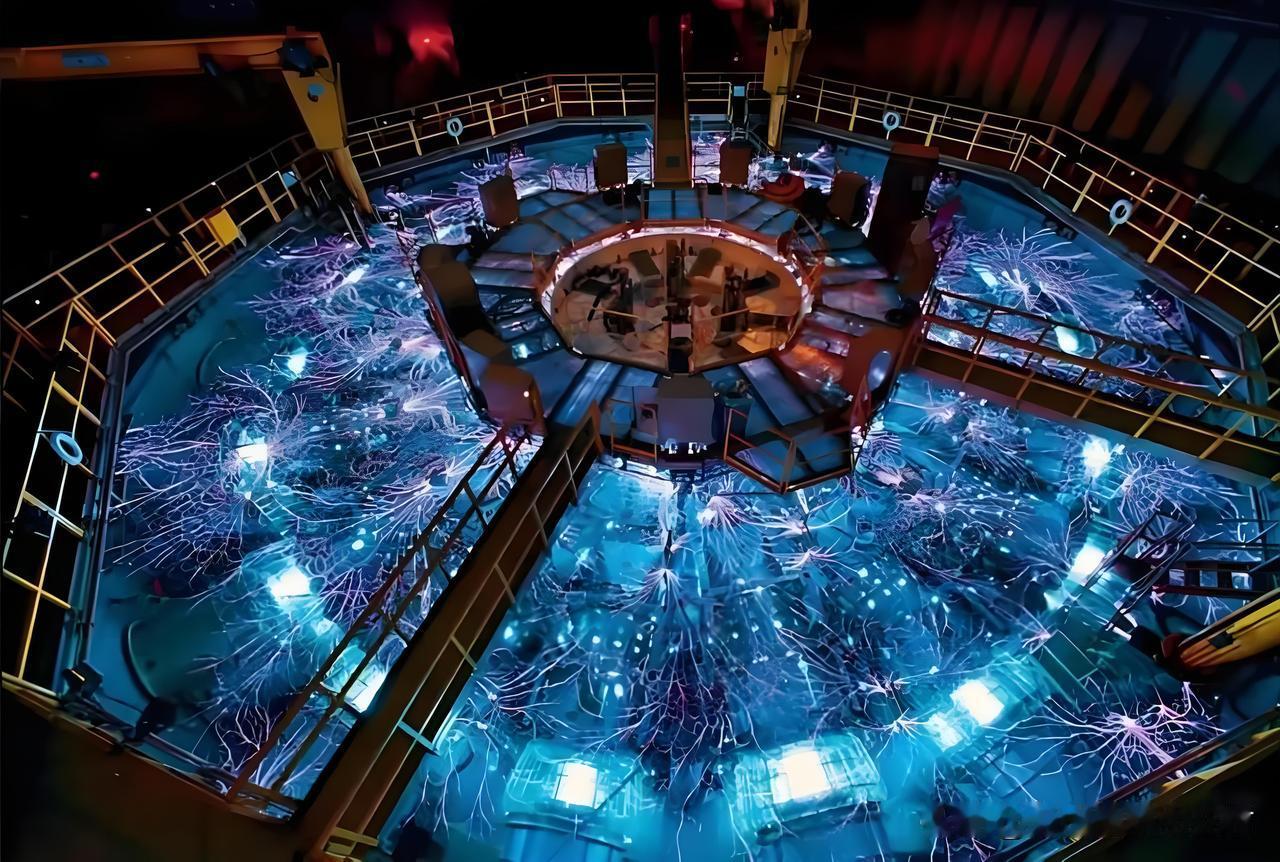

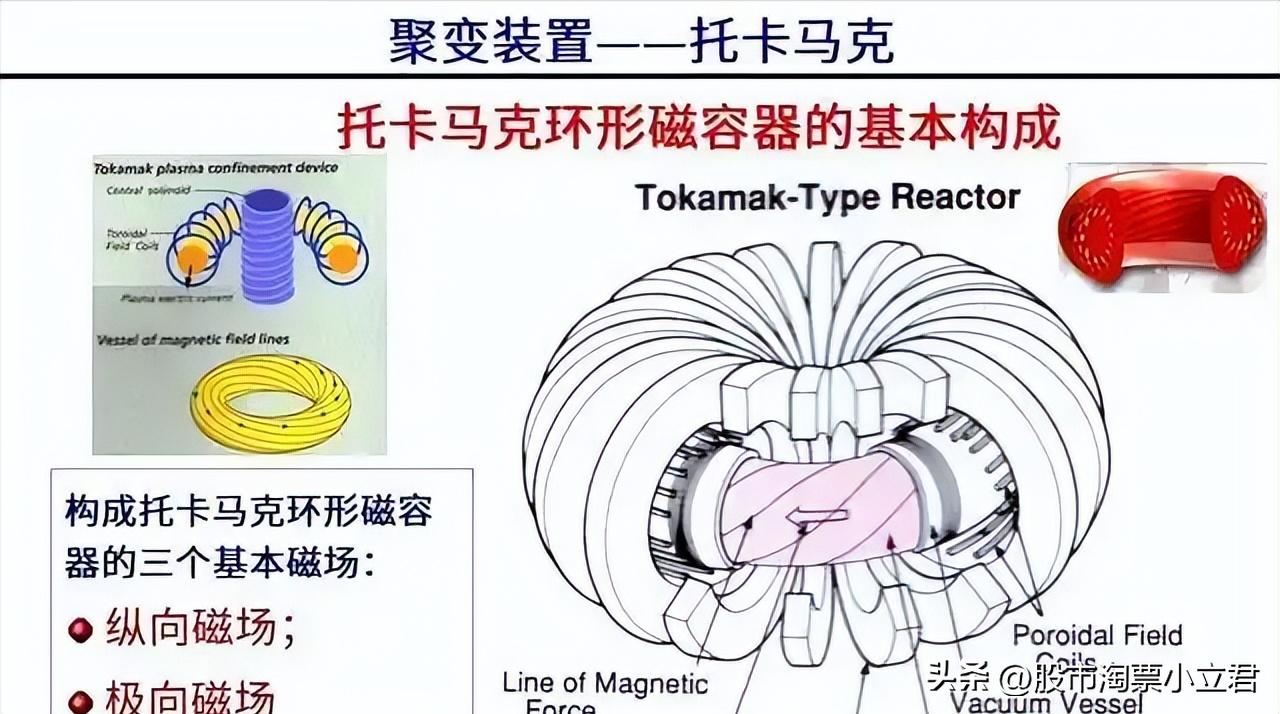

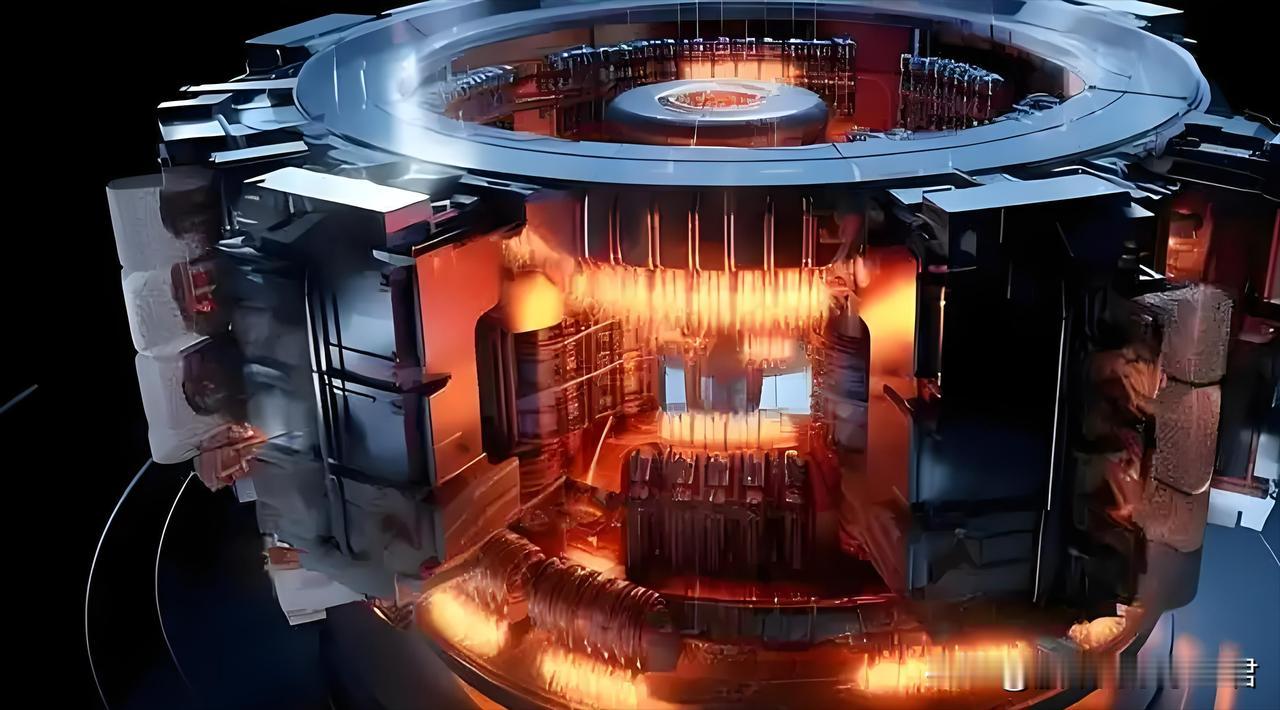

可控核聚变:能源革命的临界点已至 近期,中美等国在可控核聚变领域接连取得里程碑式进展,Q值(能量增益系数)突破1.5,首次实现“净能量输出”,这意味着人类正式跨入“聚变能源可用性”时代。从实验室突破到工程化应用,一场清洁能源革命正在加速到来。 技术突破:从科幻到现实的跨越 Q值1.5的突破看似微小,实则意义重大。它标志着核聚变装置输出的能量首次显著超过外部输入能量,解决了困扰学界半个世纪的“能量赤字”难题。例如,中国的EAST装置通过全超导磁体技术,将等离子体约束时间提升至400秒以上,而美国Energy公司则通过新型燃料压缩技术降低能量损耗。不过,Q值仅计算电能转换效率,若考虑工程系统整体能耗,实际商用仍需将Q值提升至10以上。这提醒我们,实验室的成功只是起点,工程化放大仍需攻克材料、控制等难题。 产业链爆发:千亿赛道雏形初现 随着技术路线逐步清晰,全球核聚变产业链进入“军备竞赛”阶段。超导线圈、耐高温材料等核心部件订单量2024年同比激增300%,中国某真空室供应商透露,其产线已排期至2027年。预计未来三年,实验堆相关订单规模将突破600亿元,带动超导、精密制造、热管理等领域技术升级。但个人认为,当前产业链仍存在“高端产能不足”的隐患——例如能承受2亿℃等离子体轰击的第一壁材料,全球仅有3家企业具备量产能力。如何避免关键环节“卡脖子”,将是产业化的关键。 大国博弈:中美路径分野 中美两国正以不同模式推进聚变商业化。中国通过“国家队”主导,成立中国聚变能源有限公司整合央企资源,侧重大规模示范堆建设;美国则依托私营企业创新,如Helion Energy利用脉冲磁压缩技术跳过传统托卡马克路径。这种“政府主导vs市场驱动”的差异或将影响技术路线走向。但值得注意的是,2024年中美联合成立的国际聚变燃料联盟,标志着竞争之外的协同正在萌芽——毕竟,氚燃料储备有限,国际合作才是终极解决方案。 AI革命背后的能源焦虑 当前AI算力需求每3个月翻一番,预计2030年全球数据中心耗电占比将达4%,相当于一个中等国家的总用电量。传统风光电力的不稳定性难以支撑7×24小时运行的AI集群,而核聚变“持续稳定供电”的特性成为刚需。微软已与Helion签订2028年聚变供电协议,国内BAT企业也在布局聚变基金。个人认为,AI与核聚变的“双螺旋”关系正在形成:AI加速聚变装置的模拟优化,聚变则为AI提供能源底座,这种正循环可能让商业化进程快于预期。 展望:谨慎乐观中的挑战 尽管2035年电网供电的目标振奋人心,但工程化仍面临三大挑战:一是材料寿命问题(当前真空室材料仅能维持1年运行),二是成本控制(示范堆单瓦造价仍是光伏的50倍),三是法规空白(尚无核聚变电厂安全标准)。乐观估计,2040年前后我们将看到首个商业聚变电站并网;若技术迭代放缓,则可能延迟至2050年。但无论如何,人类距离“人造太阳”照亮地球的梦想,已仅一步之遥。