以前教科书我都是大体翻过一遍,大部分早都忘光了,我所讲的很多都是自己在临床中思考总结出来的。最近发现,自己总结出来的东西,再回过头来去看教科书的时候,在教科书上得到了印证。

我以前说偷懒是一个常规现象,你如果想让他不偷懒,只有一种可能,就是不给他安排任何工作。只要有条件偷懒的,绝对不会不偷懒,因为这是一种减少能量消耗的进化选择。

我在学术会上多次讲过,调节滞后是一个普遍的现象。调节滞后其实就是调节偷懒,就是睫状肌偷懒。看近会偷懒,偷懒就会长近视,所以这就是近视为什么难以控制的原因。

我们搞明白了原因,就可以对症下药。所以,我说近视很简单,这几年来,越来越觉得近视的原因很简单,大道至简,近视就是为了适应近距离用眼环境的一种进化。但是,近视的防控却比较复杂,最复杂的是视功能,其他都很简单。

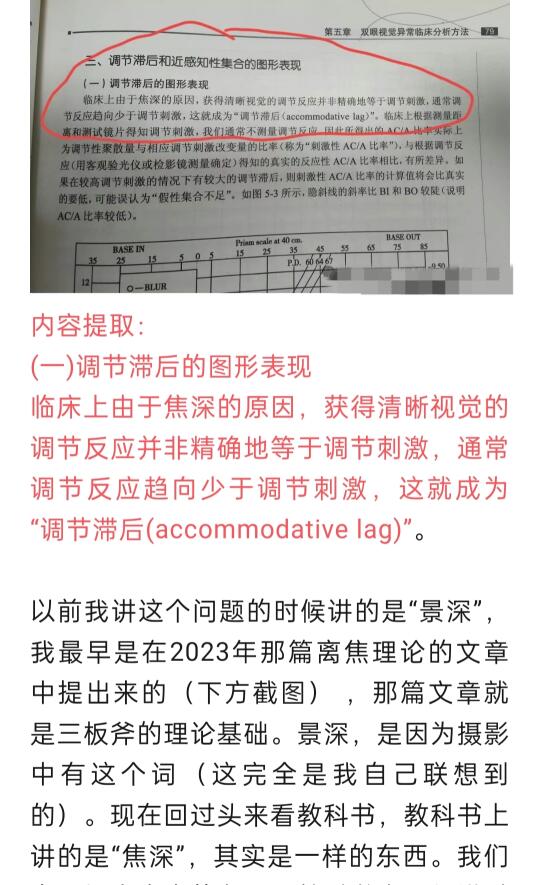

我今天看到教科书上讲调节滞后,如下:

内容提取:

(一)调节滞后的图形表现

临床上由于焦深的原因,获得清晰视觉的调节反应并非精确地等于调节刺激,通常调节反应趋向少于调节刺激,这就成为“调节滞后(accommodative lag)”。

以前我讲这个问题的时候讲的是“景深”,我最早是在2023年那篇离焦理论的文章中提出来的(下方截图) ,那篇文章就是三板斧的理论基础。景深,是因为摄影中有这个词(这完全是我自己联想到的)。现在回过头来看教科书,教科书上讲的是“焦深”,其实是一样的东西。我们自己探索出来的东西,教科书上已经讲过了,还是没好好学习,我们用实践证实了教科书这段话。景深这个词,我在偷懒论那篇文章里再次进行了描述,文章链接见:偷懒论:如果有条件偷懒,你还会用尽全力吗?近视原因

能偷懒绝对不会不偷懒。眼睛是有偷懒条件的,只要将景物拉至景深(也就是焦深)范围内,就已经能看清了,既然能看清,他为什么要使更大的劲呢?没必要了。所以,看近时,一般都存在少量的调节滞后,因为偷懒是生物节能的选择。

学而不思则罔。光学不思考没有用,如果不思考,看过也会忘掉,就算看了也不理解他讲的是什么,就算理解了也不知道他能起什么用。会觉得就是纯理论的东西,好像没有任何用。但是,我们在临床的推测,最终发现跟以往的教科书是完全对得上的,毫无疑问,这种反向验证的价值最大