当年许多参加过长征的老红军都对哈达铺的印象深刻。他们回忆,除了吃得好外,还有一个就是哈达铺的盒装香烟。当时这的商贸很发达,这里售卖的香烟与其它香烟有很大的不同,许多烟盒里面都会装有一张人物画片,这让战士们十分新奇,一些不吸烟的战士也会买来,把烟送人,自己则留下这些画片互相传看,可见哈达铺给战士们带来了快乐,让人难以忘怀。

哈达铺镇,这个坐落于甘肃省陇南市宕昌县西北部的小镇,以其独特的地理位置和丰富的资源历史悠久,是一个地理优势明显、经济活动多样的城镇。它不仅拥有广阔的地域和便捷的交通,还是一个人口相对密集的区域。

地理位置的优势使得哈达铺镇在历史上成为一个重要的交通枢纽,尤其是在明清时期,成为陕甘商道的重要站点。这一地理优势不仅促进了当地的商业繁荣,也使得这里成为了众多商人的聚集地,商业活动的兴盛可追溯至约百年前。

哈达铺镇的年均降雨量达到534毫米,森林覆盖率高达24%。特别是在粮食种植方面,得益于优越的自然条件,哈达铺镇能够实现自给自足,甚至在食物储备上有着富余。

该地区盛产的黄芪、红芪、当归、柴胡等60多种中药材,在国内外享有盛誉,尤其是岷归品种更是被誉为珍贵药材。在旅游业兴起之前,这里的经济主要依赖于中药材的种植与加工以及洋芋淀粉的生产。

随着长征纪念馆的建立和哈达铺镇被命名为全国爱国主义教育示范基地,该镇开始积极发展旅游业,希望通过这一新兴产业增加农民收入并推动整个城镇的经济发展。凭借其“甘肃省唯一的中国历史文化古镇”和“经典红色旅游胜地之一”的身份,哈达铺镇吸引了大量游客和学生,他们来这里是为了体验那些革命先辈的传奇故事。

这个小镇不仅是红军曾两度到访并补给的地方,还是长征途中重要的转折点之一。当时,红军称赞哈达铺镇为“长征途中从未见过的一个繁华富裕的地方”。

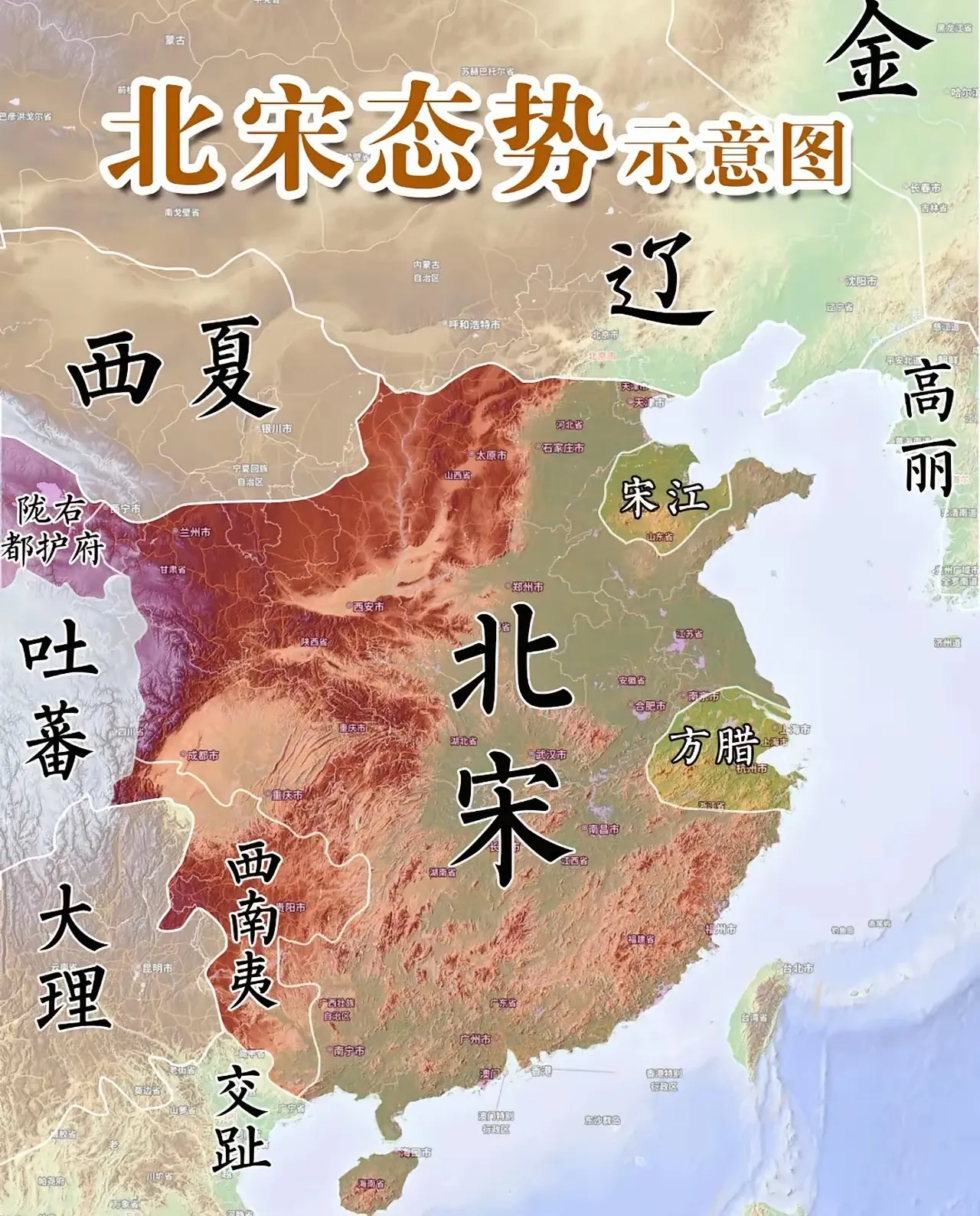

1934年10月,中央红军在长征的艰难征途中。长征涉及的区域包括广阔的中国西部,穿过了14个省份,红军面对的自然环境极为复杂多变,包括沼泽、高山和荒凉的草地。

在整个长征过程中,中央红军进行了380多次战斗,不仅对抗着自然的严苛,还要应对国民政府军的持续追击。这种极端的环境和战斗的双重压力,导致了超过400名干部的牺牲。而在逃避敌军追击的同时,红军还面临着食物和衣物极度匮乏的困境,许多人不是战死沙场,就是因为缺乏补给而不幸丧生。

长征途中的一个转折点是红军穿越川北地区后,进入甘南地区。甘南地区的地理和文化环境与川北截然不同,这里虽然资源较为丰富,但对于当地居民而言,红军的突然出现是一个全新的情景。起初,当地人对这支穿越千山万水来到自己家门口的军队感到好奇和迷惑。

随着红军与当地民众的接触逐渐增多,两者之间开始有了更多的了解和交流。当地居民开始主动提供帮助,不仅为红军战士提供食物,还帮助他们修补破损的衣物。

哈达铺镇位于偏远的边陲地区,当时该地由回民居多,地理位置虽偏僻,但资源丰富,为红军提供了极为重要的物资支持。据史料记载,红军在此地获得了大量的粮食、布鞋、中草药等必需品,其数量之大前所未见。粮食高达20万斤,食用油5千斤,以及骡马、担架、蔬菜等物资不仅补充了红军的物质需求,也极大提升了士气。

对于纪律严明的红军来说,哈达铺镇的纪律规定同样严格。红军领导层非常尊重当地的宗教习惯和文化特色,特别下令禁止士兵在镇内食用猪肉及擅自进入寺庙。此外,总部还针对士兵的体力恢复制定了保证“天天都有肉吃”的伙食政策,通过这些措施确保了红军在物质和精神上的双重补给。

重要的是,哈达铺镇的停留不仅仅是一次普通的休息和补给。在此期间,红军领导层通过村民获得了一份《大公报》,从中了解到了关于陕北红军的最新动态。这份报纸的信息促使红军做出了向陕北转移的重大战略决策,这一决策最终影响了整个长征的走向。

在哈达铺镇的整编和补给完成后,红军的整体战斗力得到了显著提升。随后,红军成功穿越岷山,与陕北的红军部队会师。