美国人后悔了,短短十几天的时间,美国对华出口生意基本被别国瓜分了。中国已经不买美国的液化天然气了,改为从中东购买。此前,中国也不要美国的大豆和玉米了,改为巴西和阿根廷购买。就连以前很受欢迎的美国牛肉,现在也放弃了。

先说说能源领域,液化天然气(LNG)作为清洁能源的重要来源,中国的进口需求一直在增长。

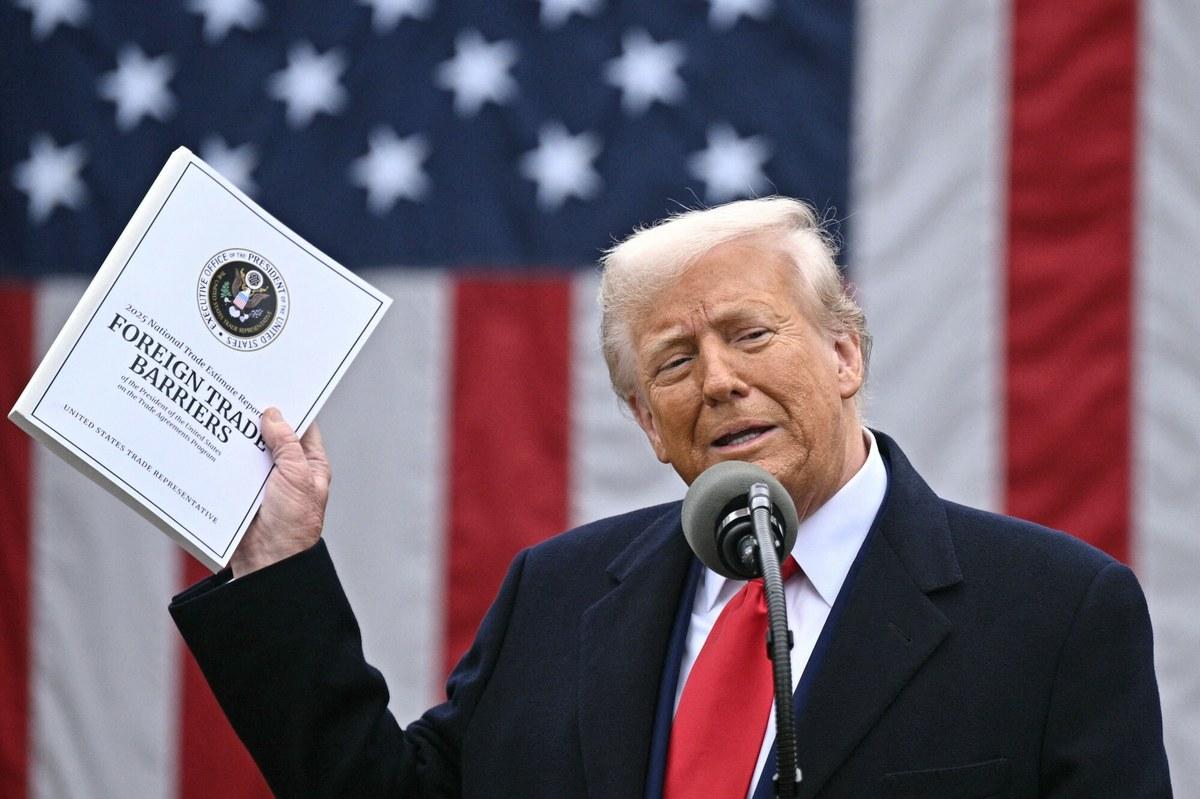

2024年,美国对华LNG出口量曾一度增长194.5%,但到了2025年,随着中美贸易摩擦升级,中国开始调整进口策略。

一方面,中东国家如卡塔尔、阿联酋的LNG产能不断扩张,价格更具竞争力;另一方面,中国与俄罗斯、中亚国家的能源合作深化,管道天然气进口量稳步提升。

此外,中国还通过长期协议锁定澳大利亚、马来西亚等国的LNG供应,形成多元化格局。这种调整并非单纯针对美国,而是出于能源安全和成本效益的综合考量。

再看农产品,大豆和玉米作为中国主要的进口农产品,过去长期依赖美国。但近年来,巴西和阿根廷的产量和出口量快速增长,逐渐成为中国市场的主要供应国。

2024年,巴西大豆占中国进口量的71%,美国份额降至21%。

这背后有几个原因:一是南美国家土地资源丰富,生产成本较低;二是中国与南美国家签署了多项自贸协定,关税优惠降低了进口成本;三是美国农产品受贸易政策影响,价格波动较大,而南美国家的供应更稳定。

比如2025年3月,中国对美国大豆加征10%关税,进一步削弱了其竞争力。

肉类市场的变化同样显著,美国牛肉曾凭借高品质在中国中高端市场占据一席之地,但2025年3月,超过1000家美国牛肉企业的对华出口资质到期未续,导致出口量骤降。

与此同时,澳大利亚、巴西、阿根廷的牛肉加速填补空缺。澳大利亚牛肉因关税优势和品质稳定,2025年2-3月对华出口量同比增长近40%。

南美国家则以价格优势抢占市场,巴西牛肉占中国进口量的43%,远超美国的5.7%。

这种替代效应不仅源于关税,还与供应链稳定性有关,美国牛肉企业因资质问题导致交货风险增加,而南美国家的供应链更为成熟。

这些变化背后,既有政策因素,也有市场逻辑。中美贸易摩擦升级后,中国对美国商品加征关税,直接推高了进口成本。

例如,美国牛肉在中国市场的价格因关税上涨34%,而澳洲牛肉享受12%的关税优惠。与此同时,中国积极推动进口多元化,通过自贸协定、“一带一路”合作等方式拓展供应渠道。

2024年,中国与东盟、南美国家的农产品贸易额增长显著,形成了“去美化”的供应链布局。

对美国企业来说,失去中国市场的代价是巨大的。美国大豆产业50%的产量依赖出口,而中国曾占其出口量的半壁江山。

如今,巴西大豆年产量达1.69亿吨,远超中国需求,形成稳定供应池。美国牛肉企业也面临类似困境,泰森食品等企业因出口停滞,不得不承受库存积压和成本上升的压力。

不过,这种替代效应并非不可逆。如果美国调整贸易政策,降低关税壁垒,部分商品仍有机会重返中国市场。

对中国来说,多元化进口策略既能降低风险,也能增强国际市场议价能力,这或许是未来全球贸易格局的新常态。

信息来源:环球时报 美国对华农产品出口减少,日本考虑增加美国大豆和玉米进口