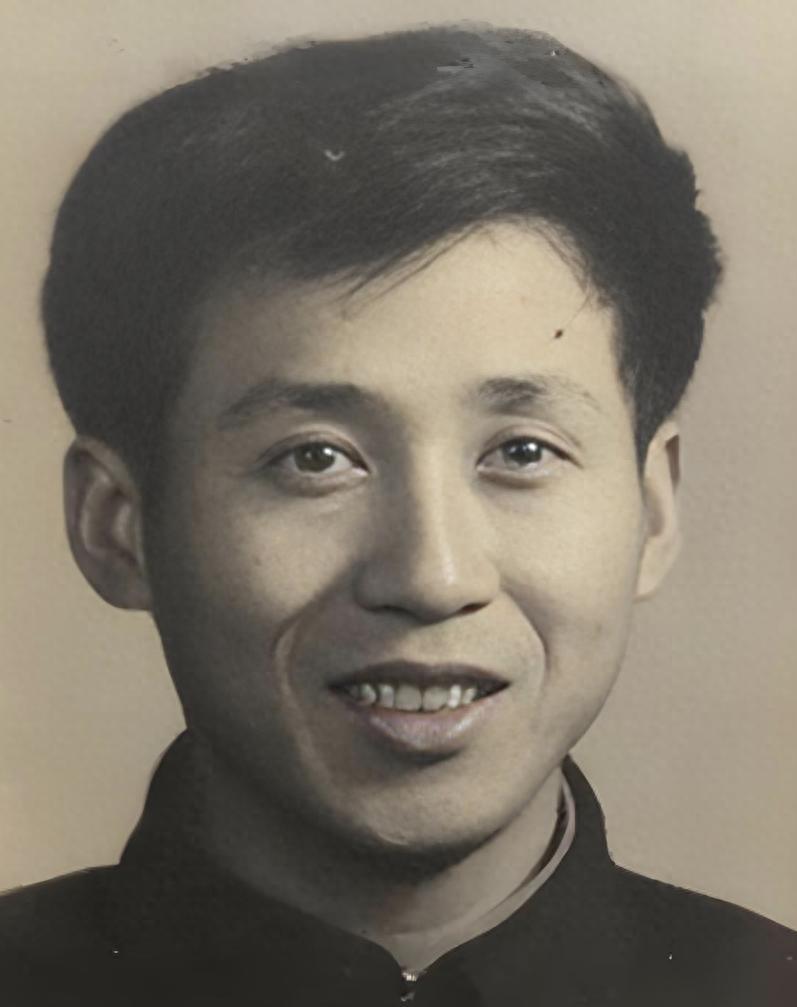

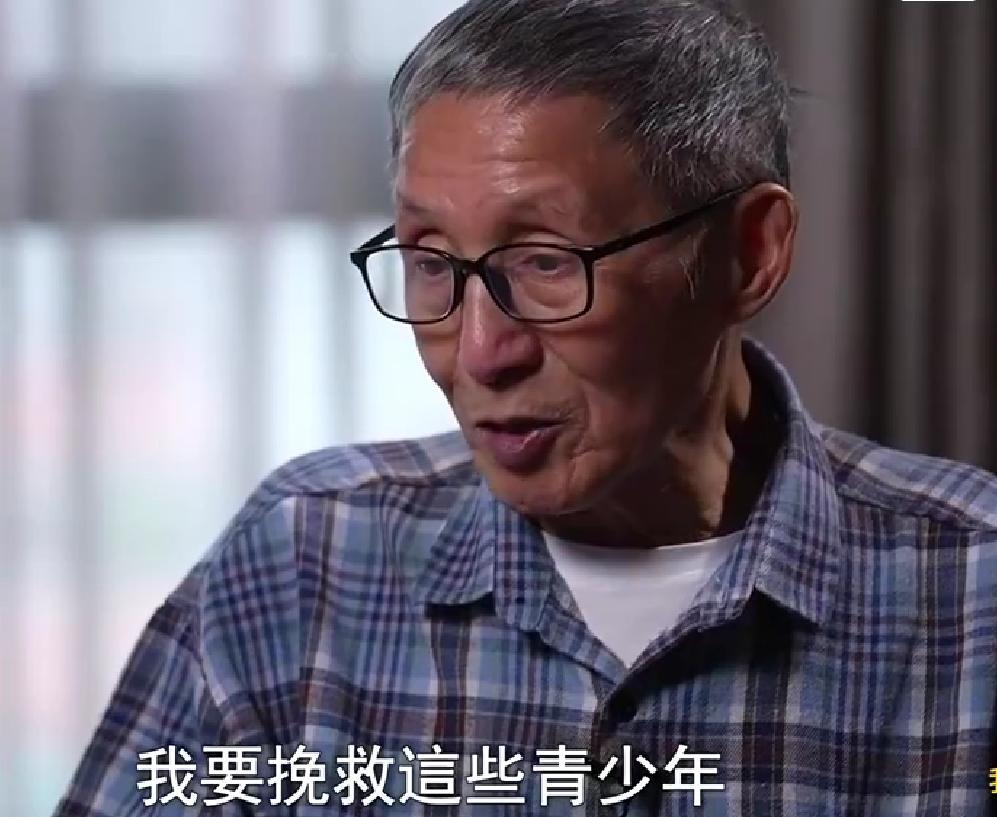

七旬老人为救助700多流浪儿一生未婚,43年后仅一人让其老有所依。 王万林,1940年出生于苏州,年轻时因一次意外被判刑,刑满释放后被分配到杭州郊区的农场劳动改造。1米65的个头,右眉上一道疤,是他在农场扛麻袋时留下的印记。 1978年,改革开放的春风吹来,他终于被允许回到杭州,进入拱墅区一家塑料厂做工。那时的他,38岁,孑然一身,母亲早已去世,唯一的念想是安稳生活。然而,命运却在那个冬夜为他铺开另一条路。 1979年,杭州城站火车站是流浪儿童的聚集地。改革开放初期,城乡流动加剧,许多孩子因家庭变故或贫困流落街头。12岁的冯小辉(化名,后改名喻辉)就是其中之一。他来自安徽农村,父亲早逝,母亲改嫁,他被亲戚抛弃后流浪到杭州,靠捡废品和偷面包果腹。 王万林带他吃了那碗面后,得知他的遭遇,决定不能放任不管。他把小辉带回自己租来的毛坯房——一间只有10平米的单间,墙角堆着土豆和白菜,桌上摆着一盏煤油灯。 第二天,王万林用攒了半年的工资给小辉买了身新棉袄,又联系当地派出所,帮他找到一户愿意收养的家庭。 这件事像一颗种子,在王万林心里生了根。他开始留意街头巷尾的流浪儿,每逢周末就去火车站、菜市场转悠,寻找那些衣衫褴褛的孩子。 1980年,他用全部积蓄在留下街道盘下一间小理发店,生意虽清淡,却成了他救助流浪儿的“中转站”。他给孩子们剪头、喂饭,再辗转联系福利院或好心人家安置。渐渐地,他的理发店成了流浪儿口中的“避风港”,孩子们喊他“王叔”,后来直接叫“老爸”。 从1980年到2000年代初,王万林救助了700多个流浪儿童,数字背后是无数个日夜的奔波。他从不主动宣传自己的事迹,但他的善行在杭州渐渐传开。 1986年,《浙江日报》刊登了一篇关于他的报道,标题是《理发店里的好人王万林》。那时的报纸还是竖排版,泛黄的纸页上记录着他如何用微薄的理发收入资助孩子,如何在深夜骑着自行车送孩子去医院。 报道刊发后,社会各界开始捐助,他却把钱全用在孩子身上,自己依然穿着那件洗得发白的中山装,左上口袋永远别着一支钢笔。 救助过程中,王万林也有过动摇。1992年,他接到一个从湖州煤矿逃出来的童工,孩子满身煤灰,左耳垂因冻伤缺了一角。王万林花了三天时间帮他清洗、治疗,又联系福利院安置。临走时,孩子突然抱住他,哭着说:“王叔,你是我这辈子第一个对我好的人。” 那一刻,王万林眼眶湿了,却也第一次感到无力——他能救一个、十个,但救不了所有孩子。他甚至想过放弃,觉得自己一个人的力量太渺小。可当他回到理发店,看到墙上孩子们寄来的信和照片,他又咬牙坚持下去。 王万林一生未婚,原因很简单:他把所有时间和精力都给了流浪儿。他曾笑着对邻居说:“我这辈子,孩子太多,哪有空娶媳妇?”但深夜里,独自坐在理发店里翻看孩子们的信时,他也会感到孤独。那盏红白蓝的旋转灯在店外转啊转,映着他渐渐花白的头发。 2015年,王万林75岁生日,杭州西湖区一家老字号饭店里,来了上百个“儿女”。他们中有大学教授、公司老板,也有普通工人,都是他当年救助过的孩子。 那天,饭桌上摆满了褪色的手工贺卡和泛黄的合照,操着各地方言的“老爸”喊声此起彼伏。王万林坐在主位,笑得像个孩子,眼睛却红了。他没想到,自己种下的种子,竟开出了这么多花。 然而,盛大的团聚背后,他的晚年却并不安稳。2022年,王万林因双肺感染住进医院,躺在病床上,瘦得只剩一把骨头,手指颤抖着摩挲一张报纸剪报,那是当年《都市快报》报道他的文章。 病房里,除了老式翻盖手机和一本贴满便签的电话本,几乎没有其他物件。他曾救助700多人,但常来探望的,只有喻辉——那个1979年冬夜被他从公交站带回的男孩。 喻辉如今是上海一家物流公司的老板,35岁,结实的身材早已不是当年那个瘦弱少年。他每次来杭州,都会带上王万林爱吃的土豆炖牛肉,陪他聊天到深夜。 2022年冬,喻辉在病房里跪下,膝盖撞击地板发出闷响,他哽咽着说:“老爸,当年你给了我一口饭、一件衣裳,现在我来照顾你。”那一刻,王万林笑了,笑中带着泪。他用尽力气拍拍喻辉的肩,说:“总归要试试看,值了。” 王万林的故事,像钱塘江的潮水,平静却有力。他用43年,换来了700多个孩子的重生,却从不觉得自己伟大。 王万林从未想过改变世界,他只是用一碗面、一件衣、一颗心,温暖了700多个孩子的世界。而43年后,喻辉的陪伴,让他终于老有所依。他的故事告诉我们,善意的涟漪,终会激荡出生命的回响。