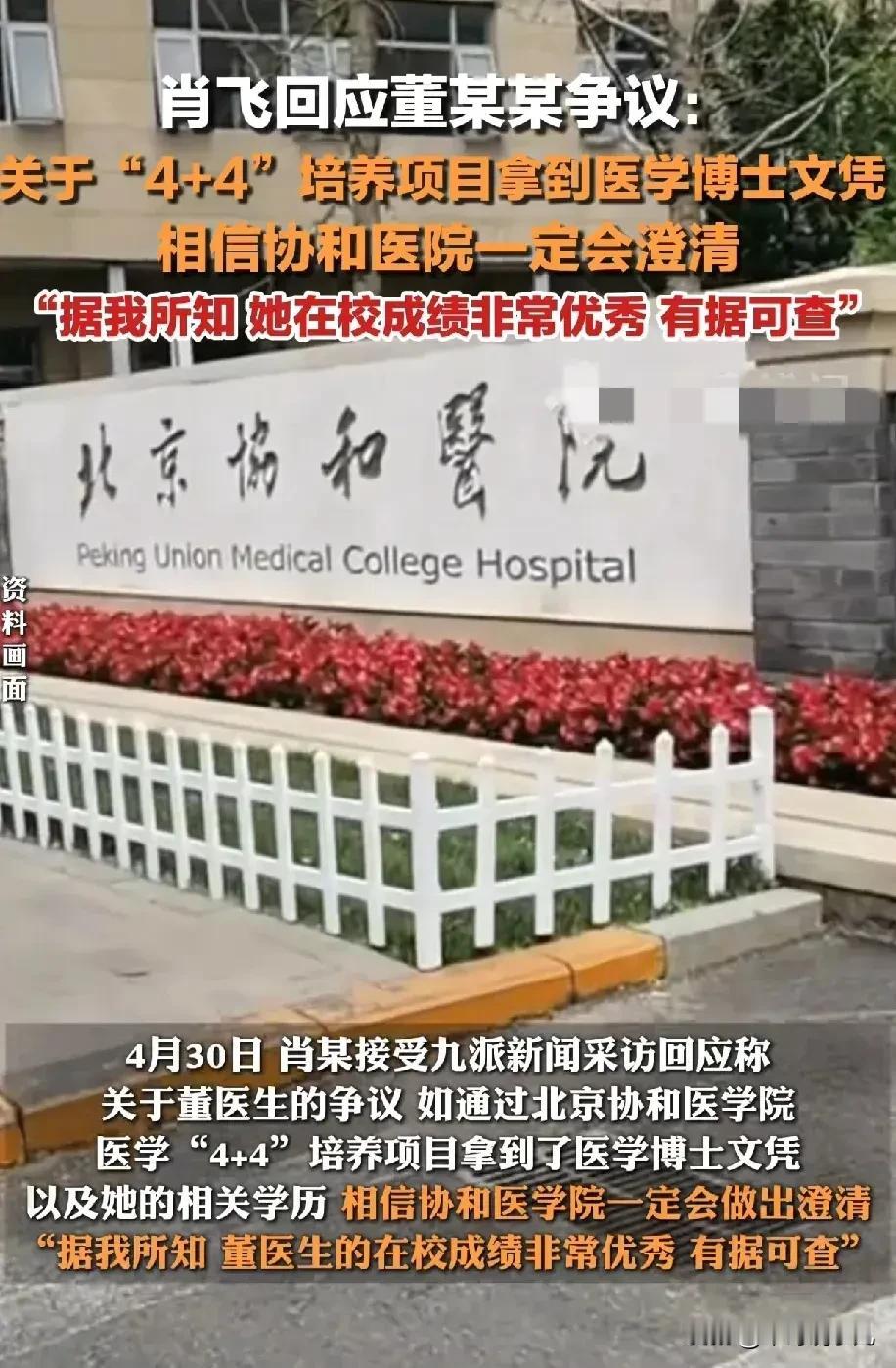

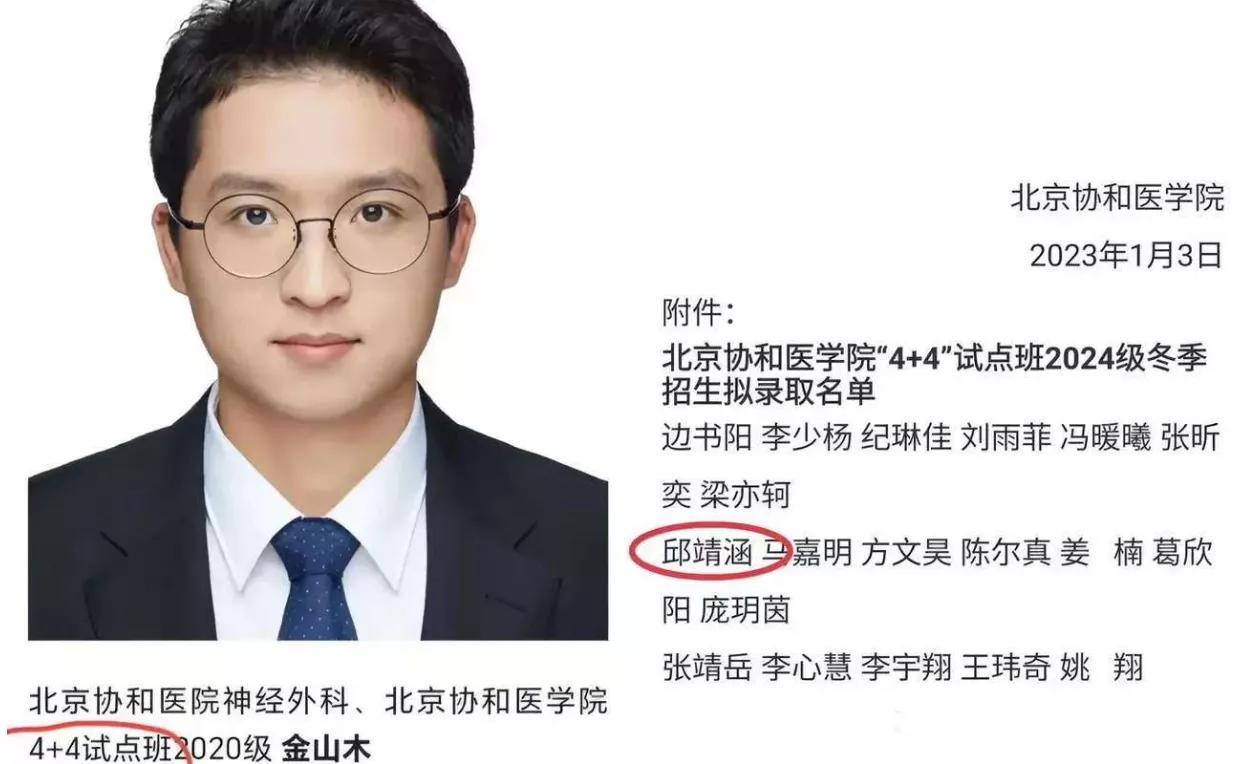

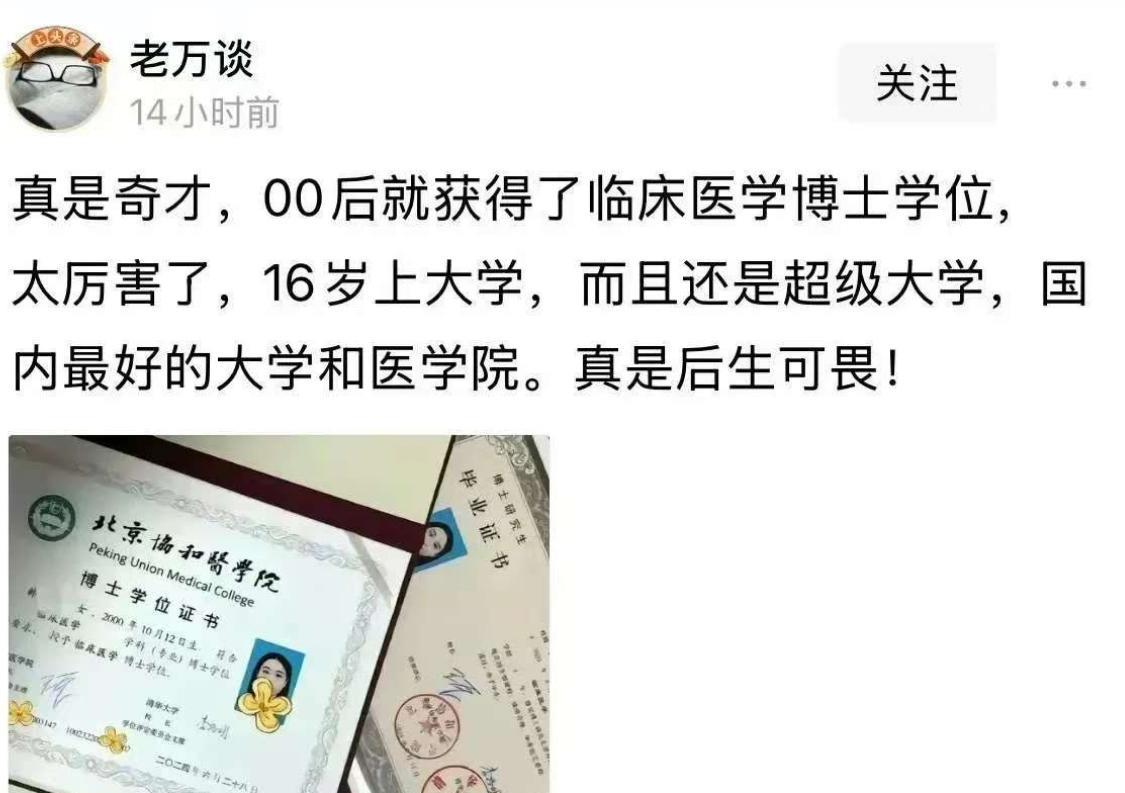

“4+4”模式确实很好,但并不适用于我们,因为无法确保公平 北美“4+4”医学教育模式,以其独特的跨学科融合理念和成熟的选拔、培养体系,为医学领域输送了不少复合型人才,成为国际医学教育的一种典范 。但当中国部分院校尝试引入这一模式,尤其是北京协和医学院的“4+4”项目引发热议后,我们不得不思考,它在中国的教育土壤中,是否真能如预期般茁壮成长?答案或许是否定的,至少在目前阶段,其公平性面临诸多挑战。 从选拔机制来看,美国“4+4”模式依托全国统一的MCAT考试,结合本科GPA和面试进行筛选,考试涵盖生物化学、生理学等医学预科核心内容,成绩近乎满分也只是敲门砖,还要经历严格面试,淘汰率极高。而国内如协和,虽要求申请者来自QS前100或国内37所名校 ,但仅通过自主组织的笔试、多站式考试和专家面试来选拔,缺乏全国性的统一衡量标准。这使得选拔过程存在不透明之处,容易滋生特权介入的风险。像网传协和“4+4”项目毕业生中,有本科专业跨度极大者成功入选,公众难免质疑选拔是否公平公正,是否存在“萝卜招聘”“私相授受”的情况。 在培养过程中,公平性也未能得到充分保障。美国医学院在4年医学教育后,还有3 - 7年不等的高强度住院医师培训,每周工作时长可达110小时,且考核包含独立手术数量等硬性标准,淘汰率在医学院阶段就高达20%。反观国内,协和“4+4”模式4年医学教育中仅包含1年规培,远低于美国的培训周期,且规培缺乏严格的手术数量等硬性指标,淘汰压力小,仅在第一、二学年末设置分流考试,未通过者还能转入科研方向。如此一来,不同背景学生在培养过程中的付出与收获不对等,对传统医学生而言有失公平。 社会制度衔接方面,中美差异同样显著。美国的标准化考试和行业协会监管形成了有效的制度防火墙,降低了人为干预空间;而国内公立医疗体系下,医生晋升依赖论文而非临床能力,“4+4”模式的自主招生制度容易受到人情因素影响。董某某事件后,校方关闭录取资料查询系统,更是加剧了公众对特权干预、学术不端的质疑。 医学教育关乎人命,教育公平是社会公平的重要基石。“4+4”模式若要在中国落地生根,必须解决公平性问题。这需要建立全国统一的考试和评价体系,增强选拔透明度;延长规培时间,完善考核指标,确保培养质量;同时,完善制度建设,防止特权和人情干扰。只有这样,才能让“4+4”模式真正服务于中国医学教育,而不是沦为饱受争议的“试验品”。