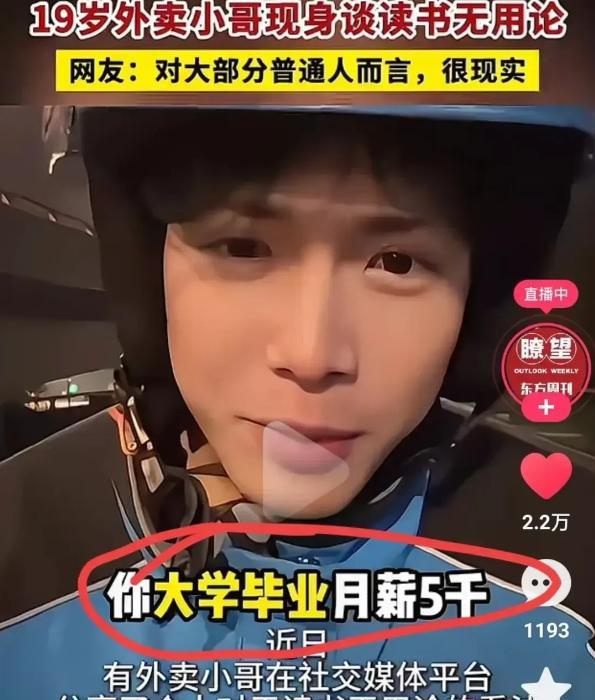

“中国月入3000已经是中等收入!”去年,中国专家的话遭到白岩松的反问:“如果真是这样,我国中等收入人群已达 4亿,为什么好多人都拒绝承认自己已经进入中等收入人群?” 有人晒出工资条且配文“被中等了”,有人吐槽“专家是否对‘中等’有所误解”,亦有人调侃:“原来我与马云的平均资产能买下银河系。” 一线城市打工人看着3000元还不够合租单间,三四线居民虽够温饱,但孩子补习班一交学费立马"返贫"。 更别说年轻人算完房贷车贷,直接"中等收入破产警告",统计局的标准线(年收入3-5万)和老百姓的体感温差,活脱脱演成了当代版"夏虫语冰"。 有趣的是,国际对比令剧情更显荒诞,世界银行所定中等收入标准为日薪10 - 100美元(约合月入2100 - 2.1万人民币),我国标准刚卡在下限,难怪网友灵魂发问:"按这个逻辑,我每天吃得起煎饼果子算不算'中等饮食自由'?" 这场争论本质是"数字中产"与"感受中产"的撕裂,专家用宏观数据勾勒出的图景,落到个体身上却是"薛定谔的中产"——工资涨得跑不赢CPI,学区房价格比血压升得快,所谓"中等收入"更像统计学魔术。 更深层的问题在于,单一收入指标早已无法定义生活质量,北京月入1万的白领和县城月入5000的公务员,谁更"中等"? 前者可能为房租焦头烂额,后者却能悠闲喝茶,这提醒我们:公共讨论需要更立体的标尺,比如纳入居住成本、教育医疗支出、工作稳定性等维度。 与其纠结标签,不如关注如何让更多人真实获得"中等收入安全感",比如健全社会保障缓解"中产焦虑",调控房价让年轻人敢消费,发展职业教育打破"35岁危机"。 毕竟,老百姓真正想要的不是统计学头衔,而是能踏实说出口的那句:"日子确实越过越好了。" 信息来源:农林卫视|2024年1月4日白岩松:按照月薪3000标准,我国中等收入群体已达4亿