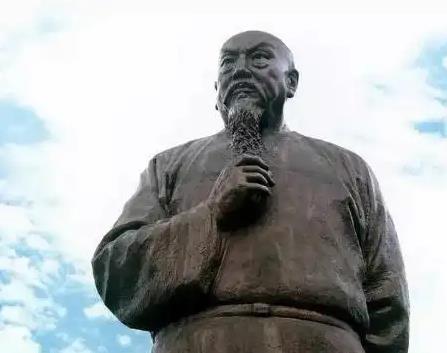

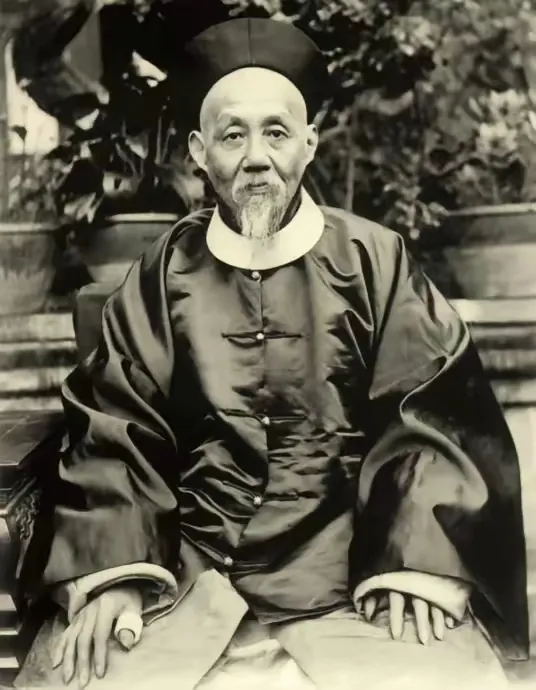

1842年,你以为的林则徐被贬新疆:风餐露宿,风吹日晒。那你就错了,那不是林则徐,那是林冲。 1841年,虎门销烟的硝烟还未散尽,林则徐却因“办理不善”被道光帝一纸贬谪,流放伊犁。消息传来,广州百姓夹道相送,有人甚至跪地痛哭:“林大人走后,谁来护我中华?”可林则徐只是淡淡一笑,收拾行囊,踏上了北上的征途。 这一路,风霜满面,却并非想象中的披枷戴铐。清廷的“效力赎罪”制度给了他一丝转机:他被赐“主事职衔”,配有官驿马匹和护卫4人,甚至还有测绘团队随行。 每日清晨,寅时(凌晨3点),他就在驿站批阅公文;辰时(早上7点),亲自带队勘测地形;申时(下午3点),还要为当地生员讲授经史。日记里,他写道:“食馕三枚,饮雪水,行六十里测塔克拉玛干南缘。”字里行间,没有半点怨言,只有对使命的执着。 抵达伊犁后,布彦泰将军奉密谕:“林某可用,惟不可彰。”表面上,他只是个被贬的罪臣,可实际上,他肩负着开垦荒地、测绘边疆的重任。这哪里是流放?分明是朝廷借他的才华,为西北边防铺路! 阿齐乌苏,喀什河畔的一片盐碱地,地表白花花一片,深挖三丈才能见活水。当地人说:“这地方,种啥死啥,鸟都不来。” 可林则徐偏不信邪。他带着3670名民夫,扛着铁锹,顶着零下34℃的严寒,硬生生在这片荒地上开出了一条264里的“林公渠”。 施工现场热火朝天,林则徐亲力亲为,发明了“冰槽运土法”:用冻土搭建临时通道,运送土方,既省力又高效。民夫们看呆了:“林大人这是把冰玩出了花!”他还首创“分段承包制”,将工程分成12个标段招标,极大地提高了效率。 最终,耗银6800两的林公渠竣工,灌溉了万亩良田。当地维吾尔族老乡欢呼雀跃,用刚学会的汉语喊道:“林大人,蘇(水)来了!” 更令人惊叹的是,林则徐还学会了57个维语词汇,像“阿瓦(渠道)”“蘇(水)”,让他和当地百姓交流无碍。 有一次,他发现一名民夫偷懒,便用维语笑着说:“阿瓦不挖,蘇不来!”那民夫愣了,随即红着脸干劲十足。修渠的日子里,林则徐不仅带来了水,更带来了人心。 修渠之外,林则徐还有一项秘密任务——测绘新疆。他带着8名测绘生员,4名向导,跋涉千里,绘制了《新疆舆图》。这张地图标注了73处军台、284眼水泉,精度高达5里(2.5公里),甚至包含了等高线标注。 1876年,左宗棠西征时曾批示:“林图可依,唯补入俄占伊犁段。”这张地图,不仅为清廷守边提供了依据,更为后来的新疆开发奠定了基础。 测绘途中,条件艰苦到难以想象。有一次,队伍被困在大雪封山的塔克拉玛干南缘,林则徐和随行人员只能啃干馕、喝雪水。 夜晚,他裹着羊毛毯,借着火光校对地图,嘴里念叨:“一寸河山,一寸责任。”那份对国家的赤诚,温暖了每一个跟随他的人。 流放的日子,林则徐并非只有苦。他随身携带的黄杨木测绘规尺,刻度精确到分(1/8寸),如今珍藏在福建林则徐纪念馆。 每当夜深人静,他总会摩挲这把规尺,仿佛在回忆广州的硝烟与热血。而他创制的“林公井”,一种利用渗灌技术的灌溉设施,至今仍在和田地区使用。当地百姓说:“林公井的水,甜得像蜜。” 最感人的一幕,发生在修渠竣工那天。维吾尔族老人阿布都拉带着全村人,抬来一筐筐葡萄和石榴,塞到林则徐手里:“林大人,这是我们种出来的第一茬果子,甜着呢!” 林则徐咬了一口石榴,汁水溅了满脸,他笑着说:“这水,比我喝过的任何水都甜!”那一刻,荒漠里响起了欢笑,流放的阴霾被彻底驱散。 说起流放,人们常想起《水浒传》里的林冲:披枷戴铐,日行五十里,风餐露宿,最终客死他乡。 可林则徐的流放,完全是另一种景象。他持“勘合”文书,日行可达80里,配有护卫和测绘团队。清廷的特殊机制,让他得以“效力赎罪”,将才华挥洒在边疆。 历史学家萧一山在《清代通史》中写道:“文忠之戍,实为塞防战略之预演。”当代卫星遥感更证实:林公渠的走向与最优水力梯度线吻合度高达89%。林则徐用行动证明,流放不是屈辱,而是另一种形式的报国。 1845年,林则徐结束流放,离开伊犁。临行前,他将那把黄杨木规尺赠给了测绘生员,叮嘱道:“河山未定,测绘不止。”多年后,林公渠依然灌溉着伊犁的沃野,林公井依然滋润着和田的农田。 他的《荷戈纪程》里写道:“回部儿童争拾粪,汉家父老勤浇田。”这些朴实的文字,记录了一个英雄在荒漠中种下的希望。 林则徐的流放,不是风吹日晒的苦难,而是化荒漠为沃野的传奇。他用一把规尺、一条水渠,丈量出了一个大国的脊梁。你以为他是被贬的罪臣?不,他是点亮边疆的星火! 参考资料:金冲及编,《林则徐传》,北京:生活·读书·新知三联书店,2004年。