1950年,傅斯年去世前的夜晚,他在小书房写作,妻子俞大彩为他缝补破袜。俞大彩催他早点休息,傅斯年却说:“我要拼命写文章,多赚些稿费!稿费到手后,你快去买一条棉裤,我的腿怕冷,西装裤太薄,不足以御寒……”俞大彩听了,一阵心酸,欲哭无泪。

傅斯年出生于1896年,祖籍是山东聊城。

傅家是书香门第,其先祖傅以渐,是清朝顺治年间的首任状元。

祖上这么优秀,傅斯年更是不差,他在历史上和古典文学上颇有造诣,令很多人敬佩。

然而,令很多人佩服的还有他背后的女人。

傅斯年一生有两次婚姻。

他的第一次是父母之命、媒妁之言的旧式婚姻。由于傅斯年父亲早逝,16岁在天津读中学时,由祖父和母亲做主,他与同乡山东聊城县乡绅丁理臣之女丁蘸萃拜堂成亲。

但是由于婚后,由于两人的三观兴趣都截然不同,几乎聊不到一起,傅斯年觉得这是因为丁蘸萃的思想里面还是比较封建保守。

再加上两人长期分居,傅斯年与丁蘸萃并无深厚感情。

1934年,傅斯年给了丁蘸萃一大笔钱,协议与其离婚,各自生活。

他曾强烈表达过对旧式父母包办婚姻的不满:“中国做父母的给儿子娶亲,并不是为子娶妇,是为自己娶儿媳妇。”

傅斯年离婚后,当年就和俞大彩结了婚,这次是他自己选择的婚姻。

俞大彩出身名门,父亲是俞明颐,母亲是曾国藩的孙女曾广珊,伯父俞明震晚清时知名于诗界、教育界、政界。甲午战争时,曾协助唐景崧据守台湾。

出生在这样的家庭,俞大彩从小就接受新式教育,思想开通,兴趣广泛,是典型的新女性。她曾在上海沪江大学学习,长于文学,尤擅英文,写得一笔好字,作得一手绝妙的小品文章。

她的哥哥俞大维在德国留学时,同傅斯年是同学。后来俞大维就把妹妹介绍给了傅斯年。

俞大彩比傅斯年小10来岁。自从俩人结婚后,他们一直恩爱如初。

在大学期间,间,俞大彩骑马、溜冰、打网球、跳舞样样爱好,社交活动往来穿梭,可是结婚后她自动放弃这些活动,主要原因是她很崇拜傅斯年的人格和才华,愿意做个贤内助。

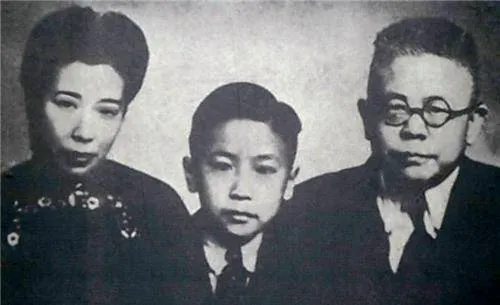

1936年,俞大彩生了儿子傅仁轨。

在李庄史语所时,由于傅所长经常有事外出公干,俞大彩就在板栗坳大门不出,二门不迈,整天在家教孩子读书,画画。

幸好有她在家教育孩子,操持家务,傅斯年才可以无后顾之忧地在外工作。

俞大彩不仅出身好,而且还上得了厅堂下得了厨房,教育孩子,勤俭持家,孝顺长辈样样都做得好。

在抗战最困难的阶段,由于虚胖,加上过度操劳,傅斯年病倒了。病来如山倒,傅斯年病后的日子,家里的开销全靠往日的积蓄撑着。如此坐吃山空,很快他们的生活陷入了困境中。

有一次,几个好朋友远道上山探病,傅斯年嘱妻子留客吃饭。但厨房里除了半缸米之外,只有一把空心菜。

俞大彩见状,赶快下楼,向一位熟人借了100块钱,买酒菜待客。隔了一月,账已还清,俞大彩将此事当笑话讲给傅斯年。

傅斯年的母亲由于身体肥胖得了高血压,医生建议他们给老太太禁食肉食,多吃点蔬菜。

俞大彩也是一个非常孝顺的儿媳妇,严格按照医生交代的,给婆婆准备饭菜。

但老太太却是个无肉不欢的人,看着儿媳妇准备的清淡的饭菜,她就气不打一处来。

后来傅斯年知道,就悄悄和俞大彩说,你给母亲做点肉,她年纪大了,高血压这毛病,有时候心情愉悦比忌饮食更重要。

于是俞大彩按照丈夫说的,果然老太太心情好了不少。

虽然生活条件不好,但是一家人在俞大彩的精心操持下,倒也其乐融融。

1950年12月19日晚,是一个寒冷的冬夜。彼时,傅斯年已随国民党撤退至台湾,并出任台湾大学校长。

当晚,傅斯年穿着一件厚棉袍在书房伏案写作,俞大彩把炭盆生起后坐在对面缝补傅斯年的衣袜。

突然,傅斯年搁下笔抬头对妻子说:“我正在为董作宾刊行的《大陆杂志》赶写文章,急于拿到稿费,做一条棉裤。”

又说:“你不对我哭穷,我也深知你的困苦,稿费到手后,去买几尺粗布,一捆棉花,为我缝一条棉裤,我的腿怕冷,西装裤太薄,不足以御寒。”

俞大彩听罢,一阵心酸,欲哭无泪。

平时,丈夫总舍不得为自己置办衣物,他的衣服总是缝了又缝,补了又补。好容易他动了心思为自己想一次,俞大彩心里虽不忍,却很欣慰。于是,她便任由丈夫在灯下操劳。

1950年12月20日,由于操劳过度,傅斯年刚走下讲台就昏倒了。送到医院后,虽竭力抢救,傅斯年也终未挺过难关。傅斯年因操劳过度并发脑溢血死亡后,俞大彩肝肠寸断。她怎么也想不到,与她相伴才16年的丈夫,竟就这样离开了自己。

在一个成功男人的身后,往往站着两个有能力的女人,一是他的贤妻,二是他的母亲,母亲负责了男人成长的部分,教会了男孩如何为人处世,而贤妻对于男人来说是如虎添翼。

俞大彩无疑就是对傅斯年来说,起到“如虎添翼”作用的那个女人,如果没有她教育孩子勤俭持家,照顾母亲,或许傅斯年就不能专心做事业。

就像歌词所说:“军功章有我的一半,也有你的一半”。