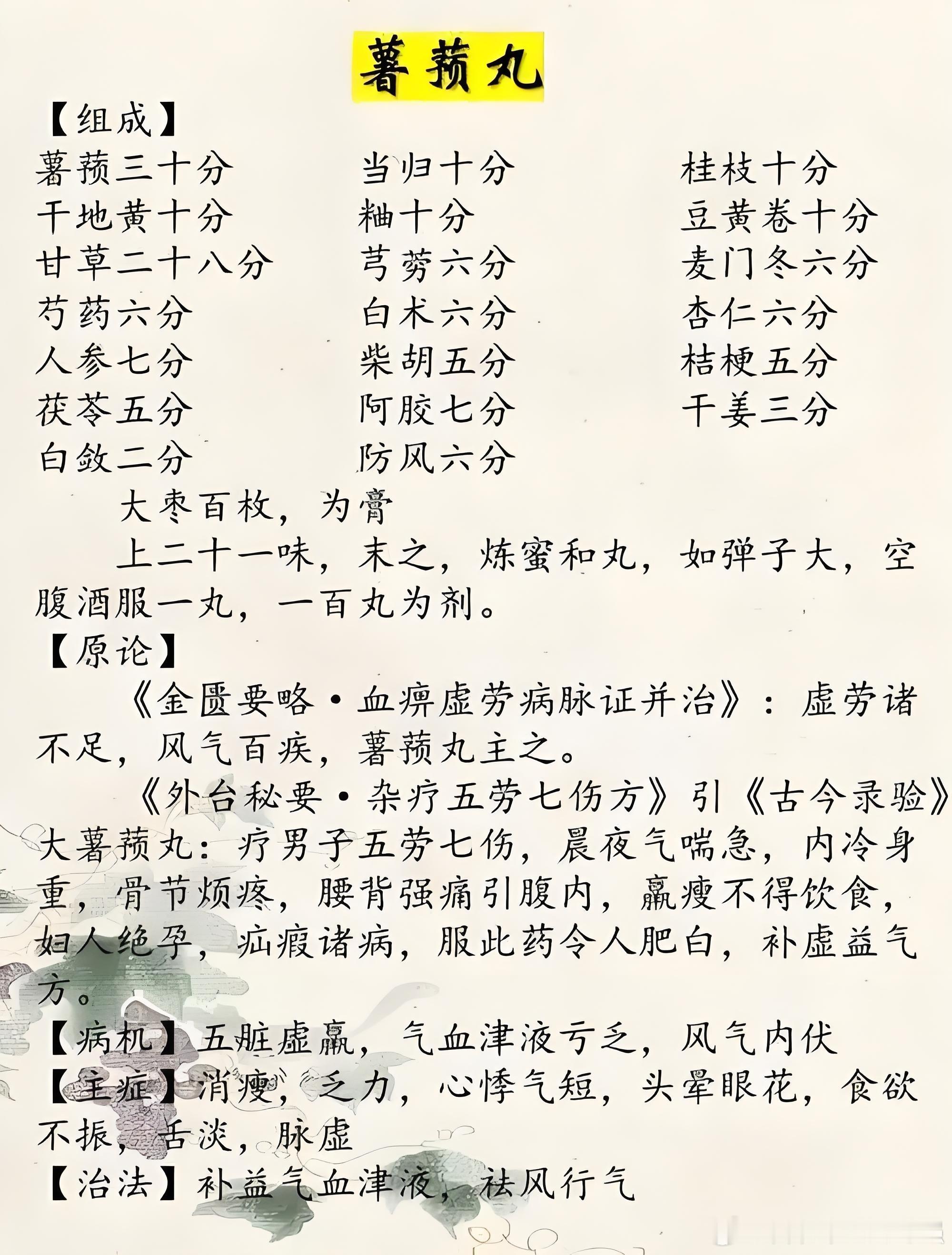

乱世虚劳方:张仲景薯蓣丸的复方智慧

建安年间的洛阳街头,暮色混着药香漫过青石板。张仲景捏着患者脉腕,指下尽是细弱如丝的跳动——耕夫的脾胃因久饿而虚浮,绣娘的肝血被油灯熬干,孩童的肺卫在寒风中摇摇欲坠。

这些被时代碾碎的气血,让他在《金匮要略》里写下“虚劳诸不足”的沉重断语。而薯蓣丸的诞生,正是一位医者俯身剖开乱世肌理,为苍生虚损织就的立体疗愈方案。

一、虚劳:被战乱改写的气血密码

东汉末年的中原,是一幅“千里无烟,白骨盈野”的残酷画卷。百姓白天躲兵戈,夜晚宿寒窑,吃的是掺了观音土的麦饼,喝的是混着泥沙的河水。这样的生存状态下,“虚劳”不再是单一病症,而是气血、营卫、脏腑多重崩溃的连锁反应:

脾胃先溃:长期饥饱无常,脾失运化如粮仓漏底,白术、茯苓、山药组成的药物组合,正是重建后天之本的根基;

营血继竭:劳役过度兼忧思伤神,肝血肾精如枯井见底,当归、川芎、阿胶(血肉有情之品)构成“灌溉系统”,直接滋补耗竭之阴;

卫外尽失:正气虚馁则风邪乘虚而入,防风、桂枝、桔梗如轻骑兵,以“微汗法”驱散表邪而不伤正。

张仲景看透了乱世虚劳的本质:不是单纯“缺营养”,而是气血运行的整个生态系统濒临崩溃。薯蓣丸的组方,如同重建人体的“气血循环网”——先固脾胃之基,再通经络之滞,最后筑卫外之墙,环环相扣如精密齿轮。

二、复方智慧:草木与血肉的交响

这张被后世称为调理虚劳第一方的配伍里,藏着张仲景对药性的深刻洞察:

1. 稼穑之味:脾胃的基建工程

山药(薯蓣):重用为君药,取其土气厚而无燥性,如春日深耕的沃土,缓缓滋生元气。

人参、白术、茯苓:仿四君子汤雏形,人参大补元气,白术燥湿健脾,茯苓渗湿导浊,三味药如治水三法(开渠、固堤、引流),恢复脾胃升清降浊的正常职能。

2. 血肉有情:精血的急救方案

阿胶:七分阿胶烊化入丸,以驴皮之精血直补人体之精血,与当归、川芎形成补血-行血闭环。这是张仲景突破“草木疗疾”局限的关键——虚劳至极时,非血肉之品不能速救垂绝之阴。《本经逢原》谓阿胶“能济水之精,得阿井之纯,补血圣药”。

大枣百枚:与甘草相伍,甘润补中如蜜浆灌溉,既缓风药之燥,又助阿胶之滋,体现补而不滞的配伍艺术。

3. 轻清之师:风邪的精准打击

防风、柴胡、桂枝:量轻如羽却司职明确:防风散肌表之风,柴胡升清阳之气,桂枝通营卫之滞。

三者如侦察小队,专挑风邪潜伏的缝隙出击,配合桔梗载药上行,形成微透表邪的立体防线。

三、跨越时空的虚劳诊疗:从东汉到现代的气血对话

今日之虚劳,换了身马甲却仍是同一病机:

办公室虚劳:久坐伤肉导致脾虚(对应食少便溏),熬夜耗肝引发血虚(对应目涩咽干),空调环境伤卫阳(对应反复感冒);

亚健康状态:体检指标正常,却总觉累得像被抽了筋,即“不欲饮食,不耐劳作”。

薯蓣丸的现代启示,在于其三维治疗模型:

纵向修复:从脾胃到肝肾,层层填补虚损;

横向调和:气血、营卫、表里同步调理;

动态平衡:补中有通,散中有收,避免呆补蛮攻。

这种系统思维远超单一补药的局限,恰似给虚损的身体安装了一套自动修复程序——正如张仲景在方后注中写的空腹酒服,百丸为剂,强调缓缓图之,让气血在动态中重建秩序。

四、丸药里的医者刻度:比慈悲更深远的是知见

读《金匮要略》,会发现张仲景极少用悲悯之类的虚词,他的仁心藏在精准的药量里:

山药与阿胶的比例(30:7),是“健脾为主,养血为辅”的治疗优先级;

风药用量仅为补药十分之一,体现“治虚劳如养弱苗,不可摇其根”的谨慎;

用酒送服的细节,借酒性行药势,暗含“以通为补”的智慧。

这些细节里,藏着比“慈悲”更重要的医者品质——对生命规律的深刻知见。

张仲景不是站在道德高处施舍怜悯,而是以上工治未病的远见,在乱世废墟上搭建起守护生命的医学框架。

当我们今日服用薯蓣丸时,咽下的不仅是草木与血肉的精华,更是一位医者穿越千年的冷静观察:

他看透了虚劳的本质,也教会后人如何在岁月侵蚀中,细心呵护气血的涓涓细流。