新中国成立前夕,大清官员张元济陪同毛主席游玩天坛,突然毛主席问张元济:“见过几次慈禧太后、她摆不摆架子,”没曾想,随后大清官员的回答震惊了所有人!

1949年9月的一天,天坛宁静空旷,一辆黑色轿车缓缓驶入,在祈年殿前停下,车门打开,毛泽东主席迈步而出,目光投向前方,好像是在等待着什么重要“人物。

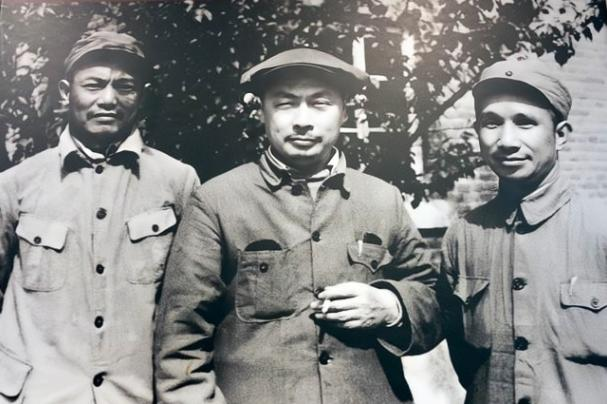

不多时,几辆轿车相继抵达,当一位鹤发老者在陈毅的搀扶下走近时,毛主席快步上前,亲切地握住他的手:”张老,欢迎!“ 这位老人,正是誉满文化界的“文化界的总理”张元济。

张元济出身于晚清官宦之家,然而命运的齿轮却将他带入了另一个全新的时代。从科举金榜到翰林院,从刑部主事到维新变法,张元济的仕途之路注定不平凡。

然而,晚清王朝的动荡局势让张元济倍感忧虑,他曾经和光绪帝面谈过几次,只是在慈禧太后的强势镇压下,他们的这场变法夭折了。

随后,张元济全身心的投入到了教育和出版事业中,和一批志同道合的文人,先后翻译出版了大量外国文学作品,给那个时代,注入了新思想、新知识。

然而,随着“一二八事变”让张元济多年心血的商务印书馆和东方图书馆付之一炬。

虽然他也数次面见蒋介石商讨对策,但是在战火纷飞的年代,张元济显得太过渺小和无力。

直到新中国的成立,让这位历尽沧桑的文化先驱看到了希望。 这一天,晚清遗老与新中国缔造者在这里相遇,跨越了半个多世纪的时光。他们并肩信步,漫游于天坛广阔的庭院中。

走进祈年殿,毛主席提起戊戌变法,张元济讲起当年觐见光绪皇帝的情形,谈及变法挫折的历史教训。

“张老,慈禧太后您见过吗?她摆架子吗?”毛主席饶有兴味地问。

张元济摇头一笑,“哪里见得到啊,我不过一个小官,只在门帘后听她传话。有一回,还因为跪拜不周全,还被轰出宫去呢。”

大家都被逗乐了,毛主席感慨道:“当年闭门造车的变法,缺少群众基础终难成功,现在,人民才是国家的主人。”

两位历史的亲历者在夕阳下交谈甚欢,张元济坦言:“作为一介旧臣,我根本不敢想有朝一日能与国家领袖漫步天坛,如今的所见所闻令我无比振奋,过去帝王独享的圣地,如今终于属于人民了!”

游览将近尾声,毛主席邀请张元济留在北京,为新中国的文化教育事业出力,张元济心潮澎湃,连连点头。

告别时,张元济目送毛主席离去的背影,心中涌动着激动与感慨。这一刻,他似乎看到了古老中国与新生共和国的身影交相辉映,作为时代的见证者,他对未来充满了期许。

张元济离开天坛时,夜幕已经降临,但他的心中,一片光明。他知道,经历过苦难与蹉跎的中华民族,终于在新的时代迎来了希望的曙光。