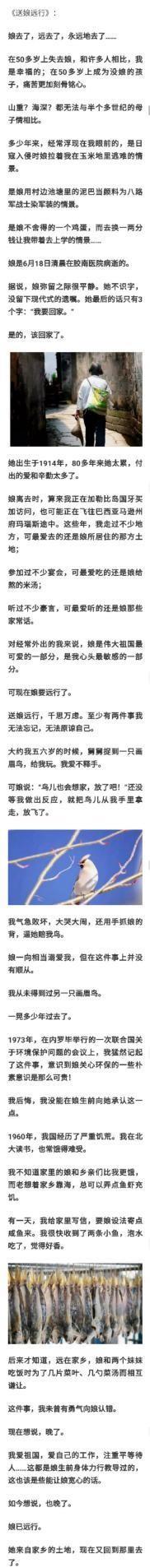

1950年代,山东胶南的乡村,风里裹着海的咸味,日子却苦得像黄连。七岁的李肇星,穿着打补丁的粗布衣,背着书包走三里路去学校。 母亲是个不识字的农村妇女,小脚裹得紧紧的,走路一颠一颠,却总在中午时分准时出现在学校外的小树林里。 她挎着竹篮,掀开粗布,露出两个黄澄澄的玉米饼,旁边是大葱和一小勺面酱。李肇星饿得眼睛发绿,抓起饼就往嘴里塞,狼吞虎咽,连渣都不剩。 母亲笑眯眯地看着,嘴里念叨:“慢点吃,别噎着。”可李肇星吃完就催她:“娘,你快回去吧,路远。”他不知道,母亲为了省下这块饼,早上只喝了半碗米汤。 那时候,胶南靠海,村里却常年缺粮。母亲常说:“咱不攀比吃穿,只比学习。”她不识字,却认定读书能让儿子走出田野。 1959年,李肇星考上北大,录取通知书送到村里那天,母亲乐得合不拢嘴,逢人就说:“俺家星儿有出息!”可她不知道,这张通知书,也拉开了母子分离的序幕。 1960年,大饥荒席卷全国,胶南的日子更苦了。北大校园里,李肇星靠着每月十几元的助学金勉强填饱肚子,可他总惦记家里的父母和妹妹。 每次写信,他都问:“娘,咱靠海,鱼多吧?多吃点,别饿着。” 母亲回信,字是托村里先生写的,信里却透着倔强:“鱼多,娘吃得饱,你别操心,好好读书。” 可真相是,家里连野菜都快挖光了。父母和妹妹围着桌子,为几片野菜叶子推来让去,谁也不舍得多吃一口。那年冬天,母亲从牙缝里省下两条咸鱼,托人捎到北京。 李肇星收到包裹,拆开一看,两条巴掌大的咸鱼,干瘪瘪的,带着海的腥味。他捧着鱼,眼泪啪嗒啪嗒掉下来。 他知道,这鱼是全家省了多少顿饭才攒下的。他没舍得吃,掰成小块,藏在枕头底下,每天闻一闻,就像娘还在身边。 那封信里,母亲还夹了一捆大葱,粗壮得像小臂。信上写:“北京没这味儿吧?娘给你寄点家乡的。”李肇星抱着大葱,哭得像个孩子。他突然明白,母亲寄来的不只是鱼和葱,是她对儿子割舍不下的心。 1993年,李肇星成为中国驻联合国代表,站在国际舞台上侃侃而谈,挥洒自如。可每次夜深人静,他总想起胶南的那个小村庄,想起母亲挎着竹篮的身影。 母亲老了,头发白了,小脚走路更慢了。她还是爱唠叨,托人捎信:“星儿,少熬夜,别累坏了。”可李肇星忙得像陀螺,外交工作容不得半点分心。他想回家看看娘,却总被会议和出差绊住脚。 1995年,母亲病了,父亲没告诉他,怕他分心。直到母亲去世的第二天,父亲才打来那通电话。 李肇星在联合国办公室里放声痛哭,同事们手足无措,只能默默递上纸巾。他恨自己,恨自己没能在母亲最后一刻陪在身边。 葬礼,他也没能赶回去。母亲走得安静,躺在胶南的黄土地上,身边是她种了一辈子的大葱和玉米。父亲说:“你娘走前念叨你,说你忙,她不怪你。”这话像刀子,扎得李肇星心口生疼。 回国后,李肇星提笔写下《送娘远行》。他回忆童年的玉米饼,回忆饥荒时的咸鱼,回忆母亲的唠叨和笑脸。每一笔都像在心上划一刀,每一句都是泪水泡出来的。 文中,他写道:“娘,你走过千山万水,送我到北京,送我到世界。我却连送你最后一程都做不到。”这篇文章发表后,无数读者泪流满面。有人说,李肇星的外交辞令再铿锵,也比不过这篇散文里的真情流露。 参考资料 李肇星胶南田野走出的新外长.大众网.2003.3.19