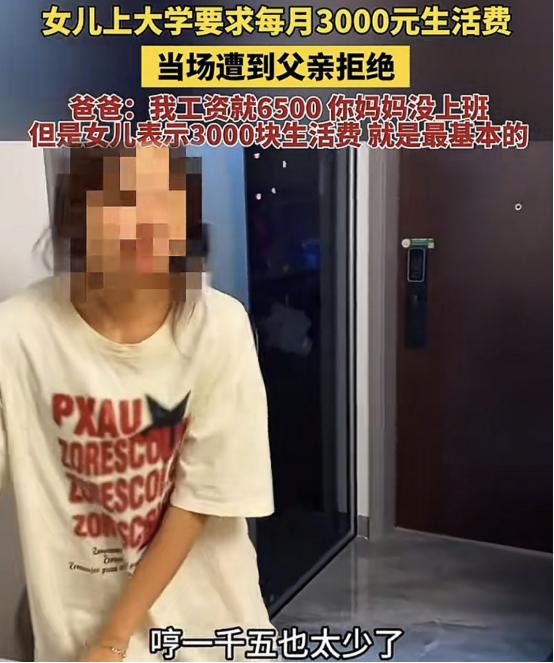

江西,即将上大学的女儿,跟爸爸要3000 元一个月的生活费!爸爸:“你疯了?我一个月工资才 6500,房贷就要 2000 块钱,你妈妈又没上班!”女儿:“你没钱养什么孩子?别人的爸爸都给 3000 块钱的!”而妈妈也附和说:“没钱娶什么老婆,生什么孩子!” 2024年,江西南昌的李建国站在厨房水池前,看着女儿李雨桐摔门而去的背影,手中的碗筷发出清脆的碰撞声。 洗碗池里,女儿刚吃完的螺蛳粉汤汁还在冒着热气,而台面上的记账本停留在"房贷2000元,物业费380元"的字样上,墨迹被水渍晕开,像极了他此刻混沌的思绪。 故事始于三个月前的高考放榜日,当李雨桐收到上海某高校的录取通知书时,李建国特意在小区门口的酒店摆了两桌。 然而,庆祝的喜悦很快被学费清单冲淡:学费5800元,住宿费1200元,加上军训服、教材费,开学第一笔支出就超过万元。 这个在南昌某机械厂工作了20年的中年男人,看着工资卡上的6500元月薪,第一次感受到了窒息般的压力。 "爸爸,我同学说上海的生活费至少3000元。"填报志愿时,女儿突然的一句话让李建国手中的茶杯差点打翻。 他下意识地计算:妻子王芳全职在家,父母退休金每月2000元仅够买药,自己每月还完房贷车贷后可支配收入不足3000元。 "能不能先按1500元试试?"他试探性地询问,换来的是女儿的冷笑:"你没钱养什么孩子?" 冲突在8月的某个傍晚爆发,李建国让女儿帮忙刷碗,却被一句"我不刷,除非你给3000块生活费"激怒。 "我像你这么大时,每月只花500块!"他提高嗓门,却看到妻子王芳在一旁附和:"就这么一个女儿,别太苛刻了。" 那一刻,厨房的瓷砖墙上映出他扭曲的面孔,与女儿手机屏幕里闪烁的美妆直播画面形成刺目对比。 8月20日,李建国强行召开家庭会议,请来舅舅作为"裁判"。 他颤抖着展开工资条和房贷合同:"你们看,扣除五险一金,实际到账5862元。" 妻子王芳低头玩手机:"现在哪个女孩不买化妆品?我当年结婚连婚纱都没穿,现在不想女儿委屈。" 李雨桐则打开记账软件:"吃饭1500,护肤品800,社交300,这已经是最低标准了。" 舅舅试图调和:"要不先给2000,剩下的让孩子自己做兼职?" 话音未落,李雨桐拍桌而起:"我同学都在玩剧本杀、露营,难道让我去发传单?" 这句话像一把刀,划破了中产家庭最后的体面——李建国突然想起,自己上周为了省5元停车费,在烈日下多走了三公里。 家庭会议最终不欢而散,李雨桐收拾行李时,将父亲买的平价防晒霜扔进垃圾桶,换上同学送的名牌隔离霜。 行李箱里,母亲偷偷塞了500元现金,却被李建国发现后没收。 "溺爱会毁了她!"他第一次对妻子发火,而女儿在朋友圈晒出的"上海生存指南"里,第一条写着:"拒绝穷养,女孩要有公主命。" 这场家庭冲突的核心,在于法律对"抚养费"的界定与现实消费的碰撞。 根据《民法典》第1058条,父母对未成年子女有抚养义务,但李雨桐即将年满18岁,法律上已属完全民事行为能力人。 《最高人民法院关于适用〈民法典〉婚姻家庭编的解释(一)》第41条明确,尚在校接受高中及其以下学历教育的子女,父母仍需抚养;但大学教育阶段,法律未强制要求父母支付抚养费。 这意味着李建国的1500元生活费属于道德义务而非法律责任,但现实中,中国社科院2024年调查显示,83%的城市家庭仍会支付子女大学学费,其中54%提供每月1000-2000元生活费。 这种"情理大于法理"的现状,使得李雨桐将"别人的爸爸都给3000"作为维权依据,却忽视了家庭经济的个体差异。 值得关注的是,《家庭教育促进法》第17条要求家长"帮助未成年人树立正确的消费观念"。 李建国夫妻在女儿成长过程中,未能建立健康的金钱观,导致其将消费能力等同于家庭爱重,这才是冲突的深层病灶。 2023年北京某高校的"生活费诉讼案"与本案形成鲜明对比,母亲每月给儿子1200元生活费,儿子起诉要求增加至3000元,法院以"超出家庭合理负担"驳回请求。 两起事件共同暴露的,是城市化进程中"精致穷"现象对传统家庭伦理的冲击。 北京案中的母亲定期与儿子核对账单,引导其记账理财;而李建国夫妇要么简单拒绝,要么偷偷补贴,始终未能建立理性的消费沟通机制。 这种差异,本质是教育理念从"生存型"向"发展型"的转型阵痛。 这个发生在赣江边的家庭故事,或许是千万中国家庭的缩影,当 90 后父母遭遇 00 后子女,当计划经济时代的节俭基因碰撞消费主义浪潮,我们看到的不仅是三千元生活费的争执,更是一个快速变迁的社会中,代际价值观的激烈碰撞与艰难融合。 (文中均使用化名) 创作来源: 每日生活频道,《女大学生跟父亲要生活费,一个月3000不够花》