清末革命党和日本朝野有什么关系?

Grok回答:清末革命党与日本朝野(政府与民间)的关系复杂,既有合作与支持,也有矛盾与限制。以下从历史背景、日本政府态度、日本民间支持、以及具体案例等角度,分析清末革命党(以孙中山及其同盟会为核心)与日本朝野的关系:

1. 历史背景

清末局势:19世纪末,清朝因鸦片战争、甲午战争(1894-1895)、八国联军侵华(1900)等连遭失败,国力衰弱,激发了民族主义和反清情绪。孙中山等革命党人主张推翻清朝,建立共和,区别于康有为、梁启超的改良派。

日本的角色:日本在明治维新(1868)后迅速现代化,成为东亚强国。甲午战争胜利后,日本取代清朝在朝鲜的影响力,并割占台湾,展现了对华扩张的野心。同时,日本因地缘优势和开放环境,成为清末革命党人的重要海外活动基地。

2. 日本政府与革命党的关系

日本政府对清末革命党的态度并非一贯支持,而是根据自身利益和国际局势,采取了多变的政策,可概括为“支持、冷淡、驱逐、压制”四种态度:

有限支持(1895-1900):

孙中山在1895年广州起义失败后逃亡日本,创立兴中会(1894)。日本政府初期对其活动持容忍态度,允许孙中山等人在日本设立革命组织,如兴中会和后来的同盟会(1905)。这是因为日本希望通过支持反清力量削弱清朝,为其在华扩张创造机会。

日本政府通过非官方渠道(如军方或民间组织)为革命党提供庇护。例如,孙中山在横滨等地活动时,日本军方情报部门(如参谋本部)曾暗中观察并提供一定便利,如允许其在日本组织募捐和宣传。

1900年,孙中山策划惠州起义,日本部分军方人士(如参谋本部的宇都宫太郎)曾协助提供武器,试图通过支持革命党在华南制造混乱,削弱清朝对日本在东亚利益的威胁。

中立与冷淡(1900-1907):

随着清朝推行新政(1901年起)并试图与日本改善关系,日本政府逐渐对革命党保持距离。清政府施压日本驱逐革命党人,如1907年孙中山被日本政府要求离开,表面上因清朝外交抗议,实则因日本不愿公开与清朝对立。

日本政府更倾向支持改良派(如康有为、梁启超),认为君主立宪更符合日本的明治宪政模式,且改良派在日本华人圈和清朝官场有更大影响力。

驱逐与压制(1907-1911):

1907年,孙中山被日本政府驱逐,部分原因是清朝施压,部分因日本担心革命党活动可能引发中国局势动荡,威胁日本在华经济利益(如满洲铁路权)。孙中山虽被驱逐,仍通过秘密渠道与日本民间保持联系。

日本政府在辛亥革命(1911)前夕对革命党活动加强管控,禁止公开支持革命,以免刺激西方列强或清朝。例如,1911年日本政府曾短暂扣留运往中国的革命党武器。

尽管如此,日本军方内部(如参谋本部)部分官员仍暗中支持革命党,试图通过革命制造清朝内部混乱,为日本谋取满洲等地的更大控制权。

辛亥革命后的转变(1911-1912):

辛亥革命爆发后,日本政府初期支持清朝,试图通过提供武器(如通过大平组合)维持清廷统治,以保护日本在华利益。

然而,随着革命迅速席卷全国,清朝崩溃不可避免,日本政府转而承认中华民国,与袁世凯合作。日本在1912年后支持袁世凯,部分原因是其军事力量(北洋军)更能维持中国稳定,符合日本的地缘战略。

总结:日本政府对革命党的态度以实用主义为主,初期提供有限庇护以削弱清朝,后期因外交和利益考量转为中立或压制。革命党在日本的活动主要依赖非官方渠道和军方部分人士的同情,而非政府全面支持。

3. 日本民间与革命党的关系

相比政府的谨慎,日本民间对革命党的支持更为热烈,尤其在知识分子、冒险家和部分军政人士中,形成了广泛的同情和援助网络:

知识分子与政治团体的支持:

日本的“大陆浪人”(如宫崎滔天、萱野长知)对革命党抱有强烈同情。他们受泛亚主义(Asianism)影响,主张东亚国家联合对抗西方列强,认为支持中国革命有助于亚洲复兴。宫崎滔天与孙中山关系密切,不仅为其提供资金,还帮助宣传革命思想,如撰写《三十三年之梦》记录孙中山革命事迹。

日本一些自由派知识分子和报纸(如《朝日新闻》)报道辛亥革命时,倾向同情革命党,批评清朝腐败无能,间接为革命党造势。

华侨与留学生的助力:

日本是清末中国留学生的主要目的地,1900-1906年间,中国在日留学生人数迅速增加(约8000-20000人)。这些留学生受日本明治维新成功的启发,多支持革命,加入同盟会,成为革命的中坚力量。

日本的华侨社区(如横滨、东京)为革命党提供了资金和组织支持。例如,孙中山在日本通过华侨募捐,筹集了大量革命经费。

民间冒险家的直接参与:

一些日本“大陆浪人”直接参与革命活动,如协助运送武器、提供情报或参与起义。例如,宫崎滔天等人曾帮助孙中山策划1900年惠州起义,尽管最终失败。

日本民间还成立了支持革命的团体,如“黑龙会”(主张日本扩张并支持中国革命以对抗西方),为革命党提供了武器和训练。

舆论支持:

日本报纸广泛报道辛亥革命进展,激发了民间对革命的同情。一些日本志愿者甚至赴中国参与革命军的战斗,视之为亚洲解放运动的一部分。

总结:日本民间对革命党的支持远超政府,留学生、华侨和“大陆浪人”成为革命的重要助力。日本的开放环境为革命党提供了宣传、组织和筹资的平台。

4. 具体案例分析

孙中山在日本的活动:

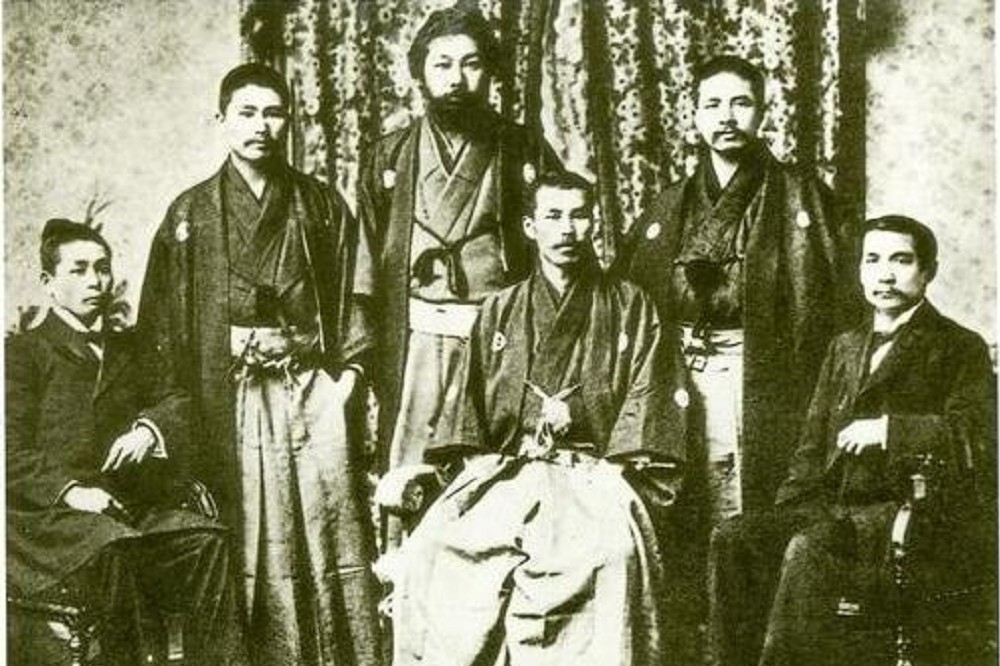

孙中山自1895年起多次在日本活动,1897年在横滨创立兴中会分会,1905年在东京成立同盟会,整合了兴中会、华兴会等组织。日本为其提供了相对安全的活动基地,使其得以联络海外华人、出版革命刊物(如《民报》)并策划起义。

1896年,孙中山在伦敦被清廷绑架事件(伦敦蒙难)后,日本成为其主要避难地,其革命形象在日本民间广为传播,吸引了更多支持者。

惠州起义(1900):

孙中山策划的惠州起义得到日本民间和部分军方人士的支持,如武器和资金援助。但日本政府在清朝压力下未公开支持,起义失败后孙中山被短暂驱逐。

辛亥革命期间(1911):

辛亥革命爆发时,日本民间迅速响应,报纸每日报道革命进展,部分日本人赴中国支持革命军。日本军方内部(如宇都宫太郎)曾试图通过武器出口支持革命,但政府高层仍倾向维持清朝稳定。

5. 关系背后的动机与矛盾

日本政府的动机:

地缘战略:日本希望通过支持革命党削弱清朝,扩大在满洲、朝鲜等地的影响力。但随着清朝新政和外交努力,日本更倾向与清廷合作以维护在华利益。

列强平衡:日本避免公开支持革命,以免刺激英、美等列强,影响其在东亚的地位。

内部矛盾:日本军方(如参谋本部)与外务省立场不一,军方部分人士支持革命以制造混乱,外务省则倾向稳定以保护经济利益。

日本民间的动机:

泛亚主义:部分日本知识分子和冒险家受“亚洲兴起”理念驱动,视中国革命为对抗西方殖民的共同事业。

个人冒险精神:大陆浪人将参与中国革命视为实现个人理想和影响东亚格局的机会。

反清情绪:日本民间受甲午战争胜利影响,对清朝普遍轻视,倾向支持推翻其统治的革命力量。

矛盾与局限:

日本政府与民间的态度分裂,政府因外交和利益考量常限制革命党活动,而民间热情高涨,导致政策执行不一。

革命党对日本的依赖也带来风险,如孙中山曾因日本政府驱逐而被迫转往东南亚和欧美募资。

6. 结论

清末革命党与日本朝野的关系呈现两面性:

日本政府:以实用主义为主,早期容忍革命党活动以削弱清朝,后期因外交压力和利益考量转为中立或压制,辛亥革命后迅速承认袁世凯政权以维护稳定。

日本民间:热情支持革命党,华侨、留学生和大陆浪人为革命提供了资金、武器和舆论支持,受泛亚主义和反清情绪驱动。

影响:日本为革命党提供了重要活动基地,加速了清朝的覆亡。但日本的支持更多出于自身利益,而非纯粹的理想主义,革命成功后,日本迅速转向支持袁世凯,显示其对华政策的功利性。