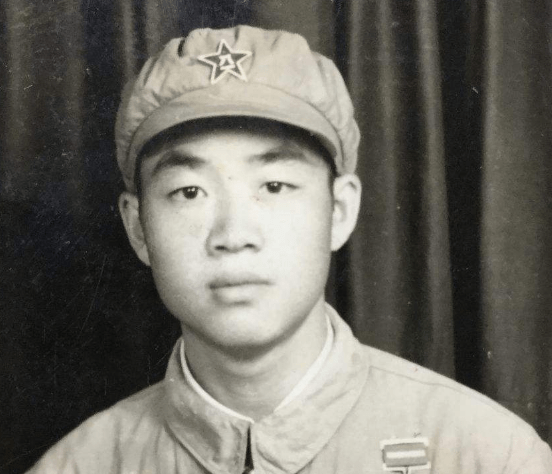

上甘岭战役,17岁女兵蒋振娟目睹美军炮击的惨状后,心理彻底崩溃。从此待在精神病院,再也没出来。 有个绍兴姑娘把年龄多报了两岁,跟着第九兵团跨过鸭绿江。 她叫蒋振娟,在野战医院当护士,给伤员换药时总哼着越剧小调。 谁也没想到,这个爱笑的江南姑娘会在十七岁这年被战场吓得丢了魂。 那年秋天,美国人的炮弹像下雨似的砸在高地。 仅一天就打了四万三千发炮弹,天上还来了120架轰炸机。 坑道里的煤油灯被震得直晃悠,她拿袖子护着火苗,说做手术不能黑灯瞎火。 等到太阳偏西炮声暂歇,她钻出坑道那一刻就傻了眼,只见整座山被削下去两米多,石头都给烧成了琉璃,战壕里七零八落堆着人胳膊腿。 打那天起,她就魔怔了,卫生队的人说,她白天黑夜地念叨"守住阵地",大小便都不知道找茅房。 送回国的火车上,她把衣裳扯得稀烂,见着穿军装的就往座位底下钻。 湖州三院的老大夫翻开1953年的病历本,潦草字迹记着:"病患听见响动就喊炮来了,脸上满是惊慌的表情,从来没有笑过。" 医院红砖楼上爬满青藤,她在里头一住就是六十年,新来的小护士都管她叫"小蒋",因为问年纪她准保挺直腰杆答十七。 2010年,有记者前来采访,镜头里的老太太头发花白,眼睛直勾勾盯着窗外,嘴里还是那句"我十七了",床头柜上摆着年轻时的军装照,相框玻璃裂了道缝。 像她这样的志愿军伤员,全国少说也有一千多,张家口沙岭子医院收着385个,最大的官当到副军级。 有个高炮营长叫李裕,在北京城跟毛主席握过手的,回国后听见汽车鸣笛声都能蹦起来喊卧倒。 那时候老百姓不懂啥叫战后创伤,觉着当兵的疯了就是怕死。 直到八十年代,大夫们才琢磨明白,这些人的病根和断胳膊断腿一样,都是炮弹炸出来的。 2003年冬天,湖州三院清理旧档案,在蒋振娟的病例袋里摸出半块弹片。 当年送她来的干部在材料里写:"小蒋同志在坑道救过二十三个伤员。" 没人知道这个数字准不准,就像没人知道她这些年盯着窗户究竟在看什么。 有回台风把玻璃刮碎了,老太太突然扑到地上找掩护,值班护士拉都拉不起来。 2013年深秋,张家口沙岭子医院送走了最后一位志愿军病号。 整理遗物时,工作人员在薛继周的枕头底下翻出枚褪色的军功章,本该当将军的参谋长,在病床上蜷了六十年。 如今他的骨灰和二十六个战友一道,安放在市郊公墓的青松底下,墓碑上没有刻番号,只简单写着"最可爱的人"。 当年在朝鲜带兵打仗的秦基伟将军说过,上甘岭的土抓把起来能筛出三十块弹片。 那些镶在石头缝里的碎骨头渣子,有的是美国兵的,有的是自家弟兄的。 现在年轻人去纪念馆看沙盘模型,怎么也想象不出,巴掌大的两个山头为啥要填进去几万条性命。 就像他们不明白,住在精神病院里的老人们,为啥听见鞭炮响就钻桌子底。 湖州三院的老楼前年拆了,蒋振娟搬进了新盖的住院部,窗明几净的病房里,九十一岁的老太太还是坐得笔直。 护工给她梳头时发现,后脑勺有道三寸长的疤,档案里从没记过这个伤。 也许在某个炮火连天的夜晚,飞溅的碎石击中了这个江南姑娘,把她的时间永远定格在十七岁。 信息来源: 秦基伟将军回忆录《鏖战上甘岭》 张家口市档案馆《沙岭子医院志愿军患者收记录》 浙江省精神卫生中心《诸暨院区抗美援朝伤员档》 凤凰卫视2010年《冷暖人生》栏目采访实录