江苏南京,男子借给朋友30万,4年后,朋友妻子突然找他,说看一眼借条好还钱,谁料,朋友夫妻拿到借条突然撕碎,扔进河里,男子一气之下告上法院,拿出一份证据,法院判决让人意外。网友:30万看清一家人,代价太大了。

据荔枝新闻5月16日报道,张先生借给朋友30万块钱,过了4年多,朋友却狠狠的坑他了一把。

事情从2017年说起,张先生手里有点钱,他的朋友朱某缺钱用,特意找他借。

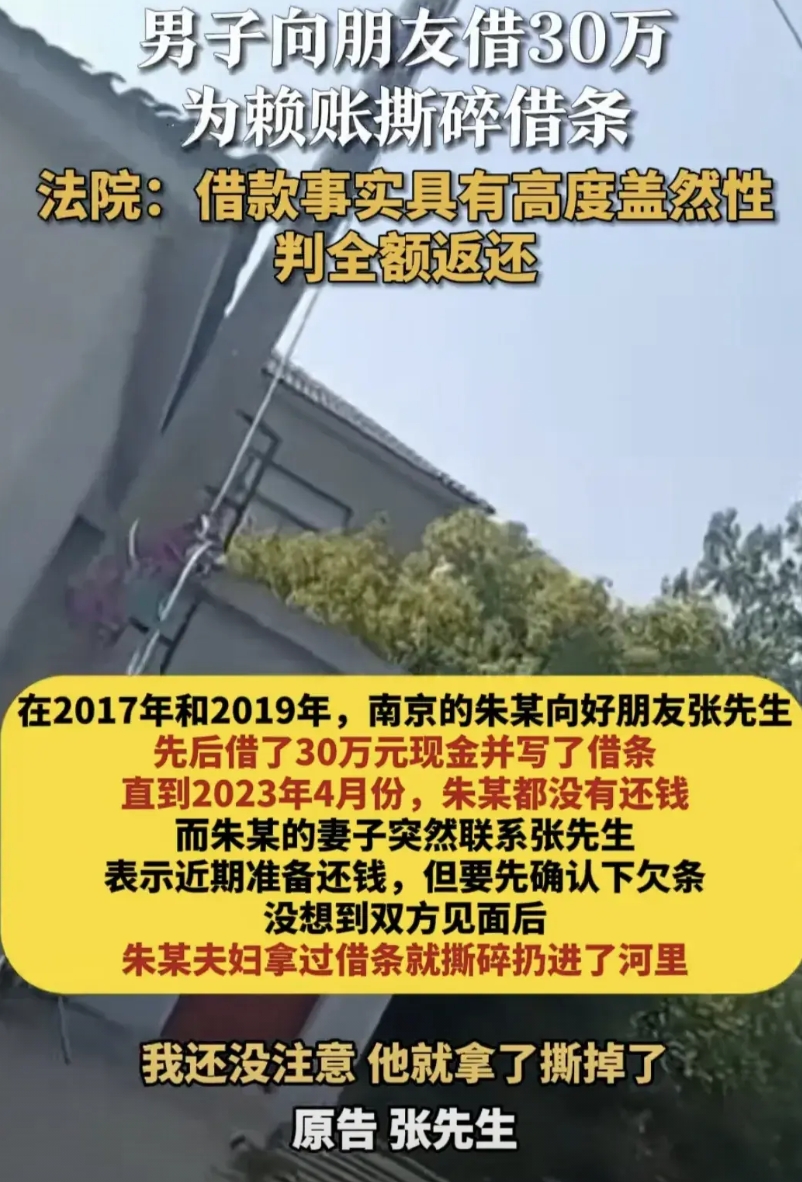

张先生出于朋友情义,先后在2017年到2019年两年间一共借给朱某30万元。

朱某去拿钱的时候,张先生都是给他拿的现金,他当时只想帮助朋友,哪里想着防着对方呢,可是,正是因为没有防人之心,最后却被伤透了。

朱某当时还是感激张先生这个朋友的,也按规矩写了借条。

有时候,这钱一旦借出去,就难往回要了。有些人借钱时说的可好听,表现的感激涕零,可是,钱借走后,你让他还钱,那可就难了。

张先生这30万借出去后,一直到了2023年4月,张先生催了多次,朱某都没有还钱的意思。

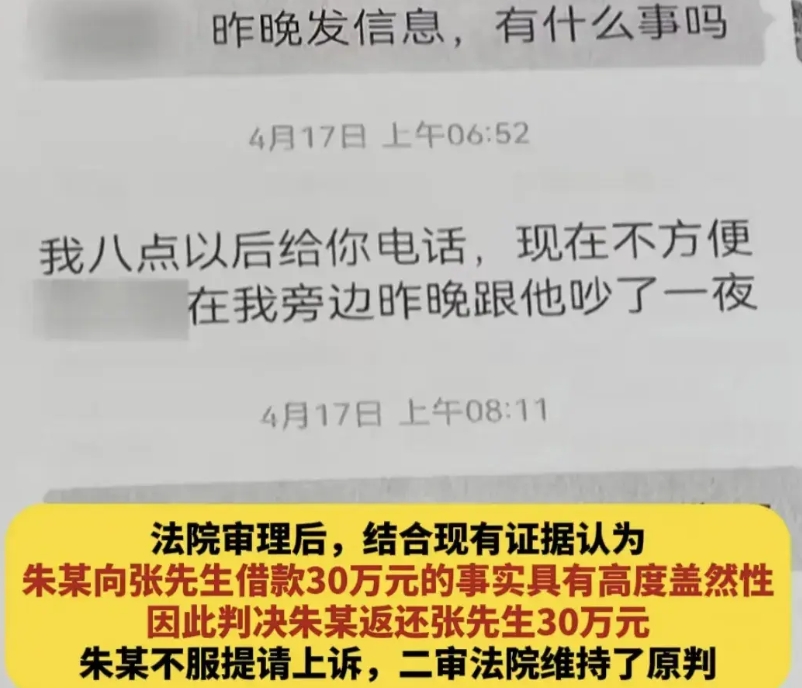

然而,朱某的妻子突然给张先生联系,说她打算最近把钱还了,不过,年头多了,想再看一眼借条的日期。

张先生听说对方要还钱,便拿着借条去见了朱某与其妻子。

要么说,人有时候真的难以预防身边亲朋好友的突然“背刺”。

张先生和朱某夫妻见面后,没有一丝防备的将借条拿了出来给对方看。

谁能料到,朱某夫妻却做出一件让张先生意想不到的举动,夫妻俩拿过借条突然撕碎,迅速扔进河里……

朱某夫妻二人以为,撕毁借条就万事大吉了,以后也不用还钱了,因为张先生没有证据证明借钱的事了。

可怜的张先生,把朱某当做朋友,从现实角度来说,能借30万都不是普通朋友了,至亲都不一定做得到,可是,朱某为了30万不惜伤害了这个朋友。

能借30万,那真是铁中铁的朋友,朱某却亲手把这么好的朋友推开。

张先生一气之下将朱某告上法院,要求归还30万。

有网友说,担心的事情终于发生了,见面撕借条。

也有人说,借钱给对方,一定不要写欠条,一定要写借条,不要借现金,转账有凭据可查,最好有抵押,说到底不要因为一些小利益借钱,归根到底,最好别借。

有钱存起来,别人遇到困难你帮忙,你遇到困难了别人一定不会帮助你,人心难测啊!

朱某夫妻撕碎了借条,就可以不还钱了吗?

《民法典》第143条规定:民事法律行为有效的条件包括行为人具有相应的民事行为能力、意思表示真实、不违反法律或公序良俗。

借条为债权凭证,朱某夫妻撕毁借条的行为属于故意毁灭证据,违反诚实信用原则。

因此,朱某夫妻撕毁借条的行为,并不是合法有效的民事法律行为,反而可能被推定为对债务的间接承认。

张先生出于好意帮助朋友朱某,借钱时以现金交付,没有转账记录,借条又被朱某夫妻撕碎。

那么,朱某控制借条原件拒不提交,结合撕毁行为,法院可以推定,张先生主张的借款事实成立。

《民法典》第679条规定:自然人之间的借款合同,自贷款人提供借款时成立。

张先生借钱给朱某用现金方式交付,没有直接转账凭证,而且,借条又被朱某夫妻撕碎,该如何证明?

张先生拿出了和朱某的微信聊天记录,信息中他多次催朱某还钱,这里可以证明朱某有过借钱的事实依据。

而后,张先生还拿出一份视频录像,内容是朱某夫妻撕碎借条后的视频证据。

法律规定借款合同自交付时成立,现金交付需结合其他证据作证。

所以,张先生提供的微信聊天记录、其中有多次催朱某还款的信息,以及朱某夫妻撕碎借条后的视频,这些都是证据。

法院结合现有证据,认为朱某向张先生借款30万元的事实具有高度盖然性。

高度盖然性是什么意思呢?

它是法律上的一种证据认定规则,指在缺乏直接证据时,法院可以通过现有的证据,比如聊天记录,证人证言或借条等,综合判断,认为某事实发生的可能性远高于不发生的可能性,从而认定该事实成立。

比如,朱某亲自写的借条,是直接证据。但是,借条撕碎,直接证据没了。

那么,张先生拿出了微信聊天记录,里面有多次催款的间接证据,朱某否认借钱,间接证明了债务存在。

另外,朱某夫妻故意撕碎借条,反而暴露其不想还钱的行为,成为反向证据。

通俗的说,如果朱某没借钱,为什么要给张先生写借条?为何又撕碎借条,这些行为不符合常理。

所以,法院结合证据和常识,认为朱某借钱的可能性远高于没借钱。

如果朱某能拿出证据证明已经还钱,或者证明借条是假的,那么,法院就不会认定借款事实,不过,朱某没拿出证据反驳。

最终,法院判决:朱某返还张先生30万元。

朱某不服上诉,二审维持原判。

通过这件事也提醒大家,借钱时不要碍于情面就不写借条,同时,尽量转账并保留转账凭证。

有人说,借30万这是多大的信任啊!这么伤害信任你的人,真是恩将仇报。

大家有借钱出去,要不回来的吗?

信源:荔枝新闻-2025-5-17