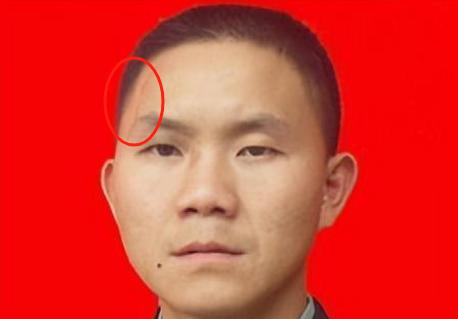

2007年,军人卢加胜正在部队接受领导检查时,领导突然看见他的脸上竟然有一道4厘米的伤疤,作为一名军人,为什么会带着伤疤来部队呢? 2007年3月,南京军区某部训练场上,师政委白吕(化名)的目光扫过列队的士兵时,突然在一张年轻的面孔上停住了。 四级士官卢加胜的额头横亘着一道4厘米的伤疤,在阳光下格外醒目,军队体检对疤痕有严格规定,这道伤显然不是入伍前留下的。 同志,这伤怎么来的?白吕半开玩笑地问道。 卢加胜的局促和支吾让政委意识到,这道疤痕背后藏着不寻常的故事。 时间倒回2001年2月11日,春运的K148次列车挤满了归乡的旅客,卢加胜探亲归队,坐在车厢角落闭目养神。 突然,乘警急促的脚步声打破了平静:解放军同志,前面车厢有歹徒抢劫!五号、六号车厢已被76名持刀歹徒控制,他们勒索钱财、猥亵妇女,乘客的哭喊声淹没在歹徒的狞笑中。 面对数倍于己的暴徒,卢加胜和23名军警迅速制定计划,他提议擒贼擒王,将歹徒头目诱至餐车制服。 当第一个头目被按倒在地时,歹徒们疯狂反扑,混战中,一把砍刀朝卢加胜迎面劈来,他侧身闪避,刀锋仍划过额头,鲜血瞬间模糊了视线。 三小时的搏斗后,所有歹徒被警方押下列车,而卢加胜因失血过多昏迷,被送往武汉大学附属医院。 十天后,病床上的卢加胜悄然消失,他留下医药费,赶回部队参加演习,对伤疤的来历只字不提。 同年,《解放军报》刊登《穿军装的英雄,你们在哪里?》,寻找K148次列车的无名勇士。 其他参战军警荣立一等功,有的成为感动中国候选人,唯独卢加胜隐入尘烟,战友问起伤疤,他轻描淡写:砍柴划的。 直到六年后白吕的追问,真相才浮出水面。 当武汉铁路公安处的乘警长刘鸿见到卢加胜时,一把抱住他哽咽道:我们找了你六年!而卢加胜只是摇头:我是军人,这是本分。 他婉拒评残补助,右手因被歹徒咬伤留下残疾,却仍钻研装甲修理技术,革新15项装备工具,成为军区闻名的兵专家。 卢加胜的故事让人思考:什么是真正的英雄主义? 英雄从不是镁光灯下的表演,当卢加胜面对歹徒的砍刀时,他没有计算荣誉得失;当媒体铺天盖地寻找列车英雄时,他默默擦拭装甲车的油污;当组织提出给他评残时,他想到的是不给国家添负担。这种沉默的担当,恰如《论语》所言:君子欲讷于言而敏于行。 在功利主义盛行的今天,卢加胜的傻显得尤为珍贵。 两次提干机会因学历不够擦肩而过,有人惋惜他若早说出事迹或许已功成名就,但他用行动诠释:英雄的价值不在于勋章多少,而在于危难时刻向前一步的本能。 这种本能源于对军人身份的敬畏——那身军装不仅是荣耀,更是保护人民的契约。 更可贵的是,他将英雄气概延续到平凡岗位,从发明装甲车中心线校正工具到转业后钻研人大行政工作,他始终践行干一行专一行的信念。 这让人想起爱因斯坦的话:不要努力成为成功者,要努力成为有价值的人。卢加胜的价值,正在于把英雄壮举视为日常责任的延伸。 那道4厘米的伤疤,最终成为时代的勋章,它提醒我们:英雄不必身披金甲,他们可能是修理装甲车的士官,可能是清晨扫街的环卫工,可能是疫情中逆行送药的快递员。 真正的英雄主义,是明知风险仍选择担当,是历经沧桑后依旧坚守平凡。 当卢加胜婉拒采访时说每个军人都会这么做,他道出了英雄的本质——一个民族的脊梁,从来不是几个闪耀的名字,而是无数沉默的普通人,在各自岗位上守护着值得守护的一切。 正如他额头的伤疤,褪去鲜血后,留下的是一道照亮人心的光。 信源:浙江人大 2018-11-16