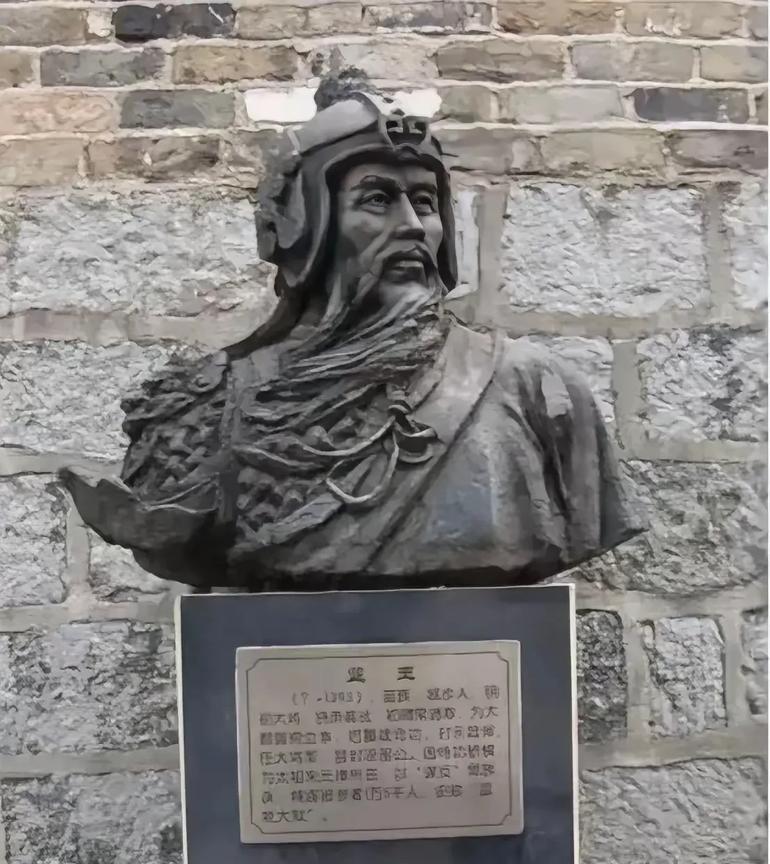

1395年,朱元璋赐给冯胜一杯毒酒。冯胜举起酒杯问道:“喝了这杯酒,陛下可否放过我女儿?”朱元璋只是冷冷说道:“她们已经活不成了!” 冯胜,字国亮,安徽定远人,家里穷得叮当响。他和哥哥冯国用早年听说朱元璋起兵反元,就千里迢迢投奔过去。那时候,兄弟俩穿着破布衣服,满身风尘,模样寒酸得很。冯国用脑子好使,擅长文案,深得朱元璋赏识,可惜没等到明朝开国就病死军中。冯胜接过哥哥的担子,靠着一身武艺和胆气,在战场上闯出了名堂。 1363年龙湾之战,冯胜带兵硬刚陈友谅。那一仗打得惊心动魄,他带着人马突破敌阵,硬是扭转了局势,让明军声势大振。1367年,他又奉命打山西,大雪纷飞中攻下大同,立下汗马功劳。战场上的冯胜,那是真刀真枪拼出来的英雄,军中谁不服他?朱元璋也看在眼里,干脆把安庆公主嫁给他,拉近关系。婚礼办得风风光光,冯胜从此成了皇亲国戚,后来还封了宋国公,功臣里排第一。 冯胜这人,打仗厉害,可性格太直了,不会拐弯抹角。有时候他做事不按规矩来,比如擅自调兵,结果战损严重,朱元璋气得不轻。他还在朝堂上锋芒太露,跟朱元璋的意见对着干。搁现在看,他就是那种干活行、说话不行的人。战场上他是条汉子,可在政治斗争里,这种耿直就是给自己挖坑。朱元璋本来就多疑,冯胜这么一闹,君臣之间的裂痕慢慢大了。 明朝建立后,朱元璋的心态变了。他从起义领袖变成皇帝,最怕的就是手下人功劳太大、尾巴翘上天。冯胜的战功确实没得挑,可他不懂收敛,又老是犯点小错,朱元璋心里那根弦绷得越来越紧。冯胜呢,还以为自己是开国兄弟,仗着功劳有点恃宠而骄,结果一步步把自己推向了深渊。 到了1395年,朱元璋对功臣的猜忌已经到了顶点。冯胜被召进京,接到的是一杯赐下的毒酒。这不是突然的事,之前他就因为擅自行动、战事失利之类的事惹过朱元璋不高兴。加上他功劳太大,封了国公,又娶了公主,朱元璋眼里,他就是个潜在威胁。政治这东西,有时候不是你想低调就能躲过去的,功高震主就是原罪。 冯胜拿到毒酒时,问了一句:“喝了这杯酒,陛下能放过我女儿吗?”这话听着真心酸,一个战场上不怕死的硬汉,到头来只想保住家人。可朱元璋压根没留情面,直接说:“她们已经活不成了。”这意思很明白,不光冯胜得死,他的家人也跑不掉。冯胜喝下毒酒,死了,他的死不是终点,而是家族悲剧的起点。 冯胜死后没几天,朱元璋动手收拾他的家人。安庆公主,也就是冯胜的老婆,被押到刑场砍了头。其他家人不是杀了就是流放,没一个逃得掉。冯府被抄了个底朝天,曾经风光无限的功臣之家,转眼成了废墟。宋国公的爵位也被废了,冯胜的宗族从此在朝中没了影子。 这还不算完,冯胜的女婿朱橚,因为是皇子,没直接杀,可也被贬到封地,一辈子回不了京。另一个女婿常茂,据说告发过冯胜私藏兵器,暂时保了命,但没多久也被牵连弄死了。朱元璋这波操作,就是要把冯胜的根彻底拔掉,一个活口都不留。 冯胜的遭遇,不是个例。朱元璋建国后,对功臣下手一次比一次狠。蓝玉、胡惟庸这些人,哪个不是战功显赫,最后还不是死得惨?冯胜的死,不过是这串名单里的一环。朱元璋的心思很简单,他要江山稳固,就得把可能威胁皇权的人都除掉。冯胜功劳大、性子直,又是皇亲国戚,怎么看都是个“隐患”。 明初的政治,就是这么血淋淋。功臣们打江山时是兄弟,等江山坐稳了,就成了皇帝眼里的钉子。冯胜从贫寒子弟拼到国公,又从国公落到全家被屠,这一路走得太苦,也太惨。他的结局,放到当时,就是功臣宿命的一个缩影。 朱元璋为什么要这么狠?他不是天生冷血,而是怕。怕这些功臣仗着功劳造反,怕皇权不稳。他起义出身,太清楚手握兵权的人能干出啥了。冯胜这样的猛将,打仗是把好手,可政治上太单纯,压根玩不过朱元璋。君臣之间,信任早就没了,剩下的只有猜忌和算计。 再说冯胜,他也不是完全没责任。耿直是优点,可不懂收敛、不懂察言观色,在那种环境下就是找死。朱元璋的心狠和冯胜的直性,撞到一块儿,就成了这场悲剧。历史没如果,可想想,要是冯胜圆滑点,能不能躲过这一劫? 冯胜这事,搁现在看,像不像职场上那种干活拼命、不会拍马屁的人?功劳越大,越容易被盯上。朱元璋那时候的心态,也有点像现在有些老板,表面夸你能干,转头就怕你抢位置。历史听着遥远,其实跟咱们现实挺像的,都是人性在作祟。冯胜的悲剧,不光是皇帝狠,也是一个老实人没跟上游戏规则的下场。