1960 年,毛主席邀已被撤职的粟裕前来参加上海政治局扩大会议,会前曾对他说:"你的事可不能怪我呀",主席与粟裕缘分始于瑞金苏区,后主席对其有特别情感,还着重栽培,粟缔造诸多的军事奇迹。

这句看似简单的话语,却让这位曾在战场上指挥60万大军的将领眼中闪过一丝复杂情绪。他们之间的故事,要追溯到三十年前那个湿热的夏天。

1929年,福建永定天子洞的竹屋内,22岁的粟裕正为发高烧的毛泽东煎药。这位黝黑的年轻连长用步枪支起帐篷挡雨,不知道自己已在那位卧病在床的领导人心中留下深刻印象。这次看似普通的警卫任务,成了两人命运交织的起点。

瑞金岁月里,粟裕如同一把不断锤炼的利剑。第二次反"围剿"战斗中,他带着通信员穿越枪林弹雨,将沾着血迹的战报送进毛泽东的窑洞。这种在硝烟中建立的信任,让毛泽东在1934年红十军团遭遇重创时坚定地说:"粟裕能带出先头部队,必成大器。"

当时在浙西南山区带着四百人打游击的粟裕,无法预见六年后黄桥战场上,他与这位领袖将再次命运相连。历史的车轮转到1948年淮海战役,粟裕冒着"与主席对着干"的风险,连续发出三封直言不讳的电报。

西柏坡的炭火炉旁,周恩来看完电文后感叹:"这是把脑袋别在腰带上提建议啊。"然而当华东野战军60万人马如铁钳般合围敌军时,毛泽东在回电中罕见地用了"绝妙"二字评价粟裕的战术。

斯大林在克里姆林宫看到战报后惊讶地说:"60万吃掉80万,在西方军事史上不可思议。"而在香山双清别墅,毛泽东早已给出评价:"淮海战役,粟裕立了第一功。"

这段由电报密码串联的岁月,记录着中国战争史上最感人的将帅情谊。孟良崮战役中,粟裕围歼整编74师时,毛泽东在陕北窑洞亲自为他修改作战方案。当"七战七捷"的捷报传到延安,毛泽东特意让炊事班加了一碗红烧肉庆祝。

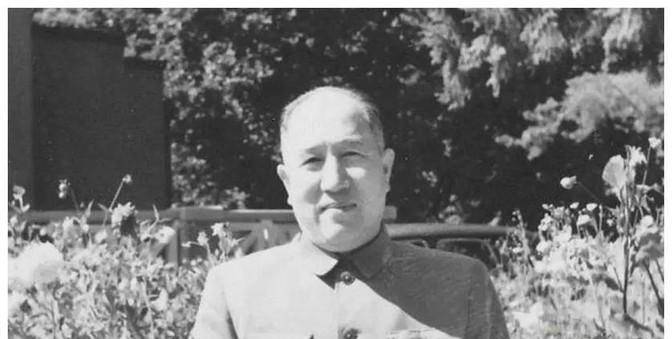

1955年中南海授衔现场,毛泽东提到"粟裕三次辞帅"时的那声轻笑,仿佛是对四年前淮海战场上那个坚持"陈毅主政,粟裕主刀"立场的回应。这种默契,超越了简单的上下级关系。

然而1958年的千人大会上,彭德怀愤怒地喊出"我不是你的通信员"后,粟裕八次检讨仍未获通过。但当毛泽东询问萧劲光对粟裕的看法时,得到的回答是"正派、没有二心"。这种"批评但不打倒"的微妙态度,体现在主席那句意味深长的话中:"到北京后不全为私吧。"

北京东交民巷总参大院里,粟裕办公桌上的日历永远停在1958年9月19日——他调任军事科学院副院长的那天。有人见他望着窗外的白杨树发呆,手中转动着孟良崮战役用过的钢笔。即使在"文革"风暴中,毛泽东那句"粟裕有战功"的批示,也让造反派的拳头悬在了半空。

这种特殊保护,或许源于1950年那个未能实现的攻台计划——当时毛泽东力排众议,钦点粟裕挂帅,眼中的信任从未因岁月流逝而减弱。

历史的讽刺在于,这位战场上被誉为"精密齿轮"的指挥官,和平年代却被贴上"水至清则无鱼"的标签。1979年,粟裕在病床上写平反申诉时,窗外的玉兰花正纷纷飘落,恍如1960年上海会议上毛泽东那句"你的事不能怪我"时复杂的眼神。

直到1994年冬天,刘华清和张震的联名文章刊登在《人民日报》上,距离硝烟弥漫的淮海战场已过去近半个世纪。晚年的粟裕常在军事科学院的葡萄架下画作战图,他说自己打了一辈子仗,应该给后人留些真东西。于是有了临终前十天仍在修改的《粟裕战争回忆录》。

在粟裕的追悼会上,当楚青念出"东南此刻花似锦,堪慰英灵一片心"时,毛泽东遗像前摆放着一束来自井冈山的野菊花。这让人想起1972年陈毅追悼会上,那位紧握粟裕的手说"井冈山战友不多了"的老人。那一刻,流淌在岁月褶皱中的不再是政治符号,而是生死与共的战友情谊。

如今走进会同县粟裕故居,讲解员总会指着门前被岁月磨亮的青石板路,仿佛19岁少年离家时的足迹还印在那里。面对展厅中"七战七捷"的作战图,游客们常驻足沉思:这位被称为"主刀"的将军,这位让毛泽东在烟盒背面画战术图的战友,究竟是如何用一生诠释"运筹帷幄之中,决胜千里之外"的军事智慧?他们之间的情谊,又如何在历史风云中经受住了考验?