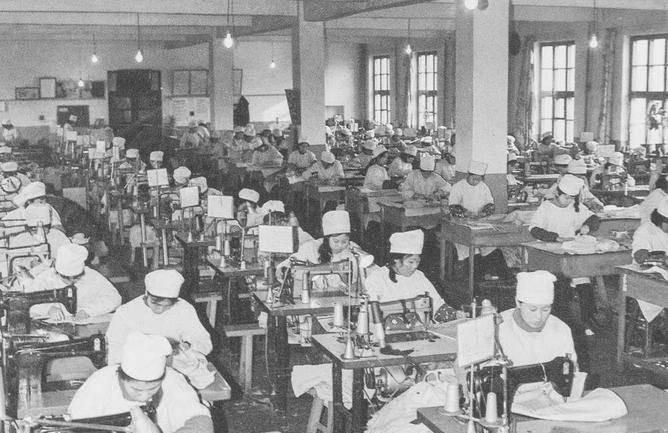

周恩来逝世后,邓颖超收到一封神秘来信,8年后才见到写信之人 “您说,咱们能为邓妈妈做点什么?”1976年1月10日,天津红桥区服装二厂的车间里,女工王淑芬攥着报纸上邓颖超憔悴的照片,声音有些哽咽。革委会副主任张宝发摘下老花镜,望着墙上总理的遗像沉默良久,突然拍了拍工作台:“咱们给邓妈妈缝件棉袄吧!”这句话像火星子溅进干草堆,瞬间点燃了车间里七十三颗揪着的心。 总理病逝后的第七天,北京西花厅的寒风格外刺骨。邓颖超拆开人民日报社转来的包裹时,手指在粗糙的麻绳上停顿了三次——这个习惯性动作,总让人想起总理生前拆阅群众来信时的谨慎。抖开那件湖蓝色丝棉袄的瞬间,细密的针脚在阳光下泛起涟漪般的纹路,仿佛能触摸到无数双温暖的手。信纸上工整的钢笔字洇着泪痕:“邓妈妈,我们都是您的儿女……” 这份突如其来的温暖让邓颖超既感动又为难。她习惯性地摸向中山装左上口袋——那里常年装着总理定下的“三不收”原则:昂贵礼品不收,特殊照顾不收,群众心血不收。可眼前这件棉衣分明裹着七十三份滚烫的真心,连袖口的暗纹都藏着心思:前襟内衬特意加厚两分,领口弧度比常规款式多收半寸,恰好贴合她消瘦的肩颈曲线。秘书赵炜递来热茶时,发现衣襟上洇开几处深色水渍,邓颖超慌忙抹了把脸:“这针脚,倒比老裁缝还讲究。” 工人们的“讲究”远不止针脚。为了这件看似普通的棉袄,服装厂专门腾空了一间仓库。老裁缝李德顺翻出珍藏的苏联进口卡其布,车间主任王秀兰连夜跑遍三个区才凑齐六两特级丝棉。最棘手的是尺寸问题——总不能跑去中南海给副委员长量体裁衣。几个年轻女工想出妙招:把《人民日报》上邓颖超接见外宾的照片贴在裁床,用铅笔沿着身影轮廓勾画,再结合电视新闻里的动态影像反复比对。负责裁剪的孙玉梅后来回忆:“那半个月做梦都在量尺寸,有天半夜惊醒,突然想起该把后腰多放半寸。” 包裹寄出后却遭遇意外波折。第一次投递因地址不详被退回,急得张宝发满嘴燎泡。最后还是门卫老刘出了主意:“往人民日报社寄,记者同志准有办法。”果然,三天后邮差送来取件通知,收发室的小伙子抱着包裹就往西花厅跑。当邓颖超试穿的照片辗转传回天津时,车间里爆发的欢呼声惊飞了屋檐下的麻雀。 不过这份喜悦很快被新的难题冲淡。邓颖超随包裹寄回的30元钱,像块热山芋烫得工人们坐立不安。这笔钱在当时相当于普通工人半月工资,但谁都不愿动用它。“这哪是钱?分明是邓妈妈给咱发的压岁钱!”锅炉工赵大勇的玩笑话点醒了众人。最终大家用这些钱买了73本《周恩来选集》,扉页上工整抄录着邓颖超回信中的话:“你们的心意我穿在身上,党的教导我们记在心头。” 时间走到1984年深秋,天津利顺德饭店的会客厅飘着茉莉茶香。当年参与缝制的工人来了七十一位,缺席的两位中,老裁缝李德顺已在三年前病逝,他的位置摆着那本做过批注的《周恩来选集》。当邓颖超坚持要与每个人握手时,排在队尾的孙玉梅突然蹲下身——她连夜赶制的布鞋开了线,生怕磨破老人家的手。这个细节被邓颖超看在眼里,她径直走到孙玉梅跟前,弯腰握住那双布满老茧的手:“当年你们给我做衣裳,今天该我给你们补鞋了。” 这场迟到八年的会面,无意间揭开了另一个秘密。原来当年棉袄内衬里缝着七十三片红布,每片都用极小的字写着工人的名字。这个细节连邓颖超都未曾察觉,直到2018年文物专家修复这件捐赠给周恩来邓颖超纪念馆的棉袄时,才在X光下发现那些密密麻麻的“红指纹”。如今隔着展柜玻璃,依然能感受到布纹里流淌的温度。 回看这段往事,最令人动容的或许是那份“较真”。工人们较真于每针每线的精准,邓颖超较真于原则与人情的平衡。这种较真在另个故事里体现得更鲜明:某次地方干部送来新鲜水果,卫士按“购买”名义收下,邓颖超却坚持按市价补足差价。她常说:“群众的心意要捧在手心,党的纪律得刻进骨头。”就像那件棉袄,贴着身却不能贴着心,暖和却不会热得发烫。 当七十三双手在西花厅的秋阳里交叠,当三十元钱化作七十三本红色书册,当三百六十五针脚藏着七十三声“邓妈妈”,这段横跨八年的温情叙事,最终在历史的经纬线上绣出四个字:人民至上。