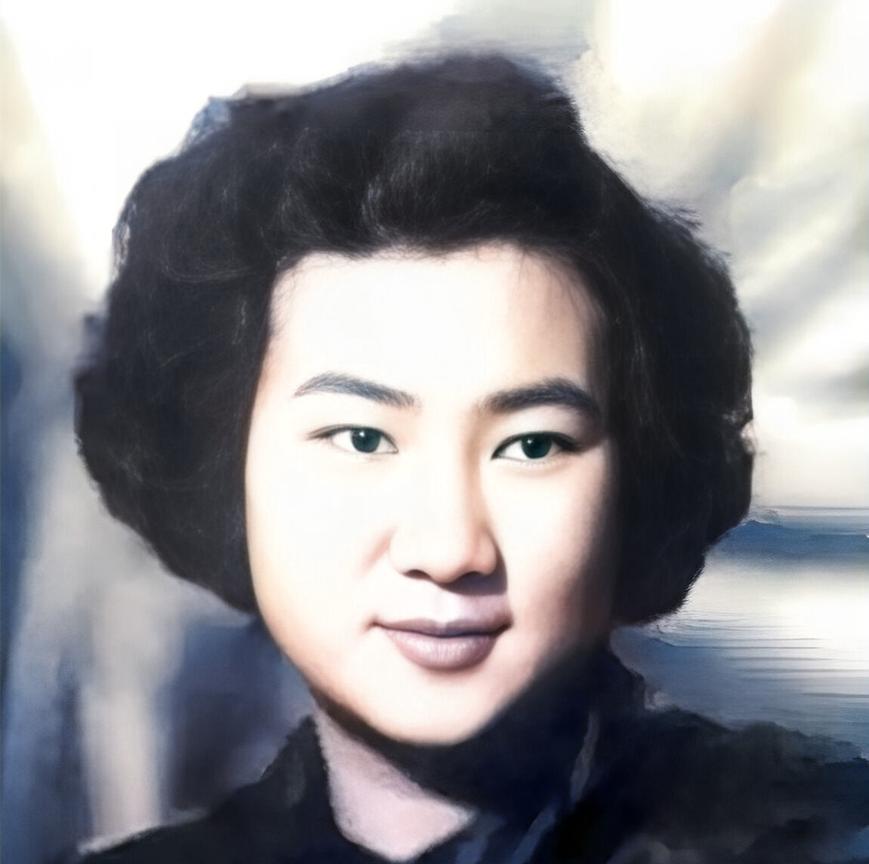

1900年,老舍的父亲战死,母亲决定和大姑子一起过。她打牌、吸鸦片,脾气还不好,可是母亲却不生气,还把她供了起来。等她死后,有个远房侄子来争遗产,母亲也不阻止。 那一年,老舍还只是个乳臭未干的孩子,却被命运早早按下了痛苦的烙印。 他的父亲于战火中英勇战死,从此一家老小失去了顶梁柱。 就是在这一年,老舍的母亲马氏,开始了她漫长而艰辛的守寡岁月。 马氏是满族正黄旗出身,自幼受过家教熏陶,识大体、明事理。 可这样的家世并没有给她带来任何优渥的生活保障。 丈夫战死之后,她成了五个孩子的唯一依靠,生活的重担全都压在她一个人的肩上。 更艰难的是,她不仅要抚养一群嗷嗷待哺的儿女,还要侍奉自己的大姑姐,一个沉迷麻将和鸦片、脾气暴躁的妇人。 这位大姑子虽早已年迈,却仍旧每日打牌吸烟,犹如生活在另一个世界。 她自命不凡,把马氏当作下人使唤。 她的坏脾气、冷言冷语,在旁人看来早已令人难以忍受,可马氏从不抱怨一句。 她对大姑子始终恭敬有加,衣食住行样样周到,不敢稍有怠慢。 老舍曾不解地问她:“她这样待你,你怎么还这么孝顺?” 马氏只是淡淡一笑:“她是老人的骨肉,是你爹的亲姐姐。” 她就是这样一个人,心地善良,忍辱负重,她常说:“做人得守本分,苦也要苦得干净。” 为了撑起这个家,她每日起早贪黑,靠洗衣缝补维持生活。 那时家里没有热水,冬天洗衣,手在冰水中浸得通红,裂开一道道口子,鲜血直流。 夏日炎炎,她一针一线地缝着人家的衣服,汗水湿透了衣襟,也未曾停下过。 她的手掌布满老茧,粗糙得像砂纸,却又是这双手,一点点撑起了这个风雨飘摇的家庭。 尽管生活困顿,她却极重诚信,给人洗衣从不敷衍,不论是穷人富人,衣服都洗得干净整齐,缝衣更是一针一线讲规矩,别人看了都说“这娘儿们手艺好,有良心”。 她教孩子也是一样,最常说的一句话就是:“人穷志不能短,嘴甜手勤,才有活路。” 她对儿子老舍尤其严厉,从小便教他要自立、要吃苦、要读书。 哪怕自己省吃俭用,也要供儿子读私塾。 每到开学季,她总是咬紧牙关,把平日省下的钱掏出来,买纸买笔,从不让孩子在学堂里丢脸。 老舍后来说:“我的母亲,是用一把针和一桶水,把我缝成了一个人。” 在大姑子生命的最后几年,病痛加剧,烟瘾却更重。 马氏没有嫌弃,依旧尽心服侍,买药、煎汤、喂饭,事无巨细。 大姑子临终之时,马氏不离不弃,守在床前尽了最后的孝道。 待她咽气后,马氏为她擦身更衣、守灵料理,一丝不苟,毫无怨言。 谁知大姑子刚下葬,便有一个远房侄子上门,扬言要分遗产。 这人平日里从未探望大姑子一回,如今却想分一杯羹。 街坊们义愤填膺,替马氏打抱不平。 可她只是平静地说:“他有这份心,也是她的骨血,我不拦他。” 最后,那人拿了点东西便走,马氏依旧未曾多言。 人们说她软弱,可谁又知道,这样的“软弱”背后,是一种怎样的坚强? 她不争,不抢,不怨,不怒,却以最柔软的姿态,抗下了最沉重的人生。 这份隐忍和坚韧,如山川般厚重,润物无声地影响着她的儿子老舍。 老舍一生敬重母亲,在他的文字中,母亲的影子处处可见——那份对苦难的直视、对人性的宽容、对生活的朴实热爱,皆是母亲赋予他的财富。 晚年回忆起母亲时,老舍曾写道:“她用一生的劳苦,教会我做人的分寸。” 而这分寸,便是老舍文学世界中最动人的人性光芒。 马氏,一个籍籍无名的寡妇,没有显赫的家世,也无高贵的名声,却在百年前那个动荡的年代,用她的手、她的背、她的心,扛起了一个家,养育了一个文化巨匠。 她是母亲,是贤妻,是寡嫂,是坚强的代名词。 她的名字未必载入史册,但她的精神,却通过老舍的笔,流传至今,令人敬仰、感怀。 据北京市档案馆《庚子事变伤亡名录》记载,舒永寿确系1900年8月战死于正阳门守卫战。中国现代文学馆研究显示,老舍作品中关于母亲洗衣、记账等细节,均与现存旗人家庭口述史料高度吻合。