“不报此仇,誓不为人!”宽仁大度的毛主席,很少这样愤懑。

他口中的“此仇”,是大同战役结束后,侥幸取胜的傅作义,竟得意洋洋的发通电,嘲弄人民军队。

新中国成立后,毛主席并未向他“寻仇”,反而让他当水利部长,一干就是二三十年。

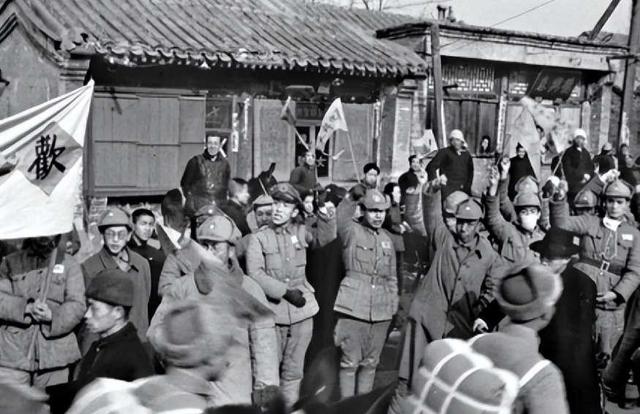

1949年1月下旬,随着淮海战役和天津战役的结束,北平城内的国民党愈发惴惴不安。

“华北”剿总傅作义,逐渐对蒋介石失去希望,经过三轮谈判后,他终于支撑不住,准备和平起义。

当傅作义的亲信,听闻这位“华北剿总”正准备弃暗投明时,大多数人选择了拥护。

随他起义的这些人,有的继续留在军中,还在1955年获授军衔;有的则去了地方任职,全部得到优待。

只有极少数人,冥顽不化,要为“蒋家王朝”殉葬。

傅作义手下的一位军团司令,在会议上放声大哭,坚决不同意接受改编,还纵容手下意图发动军事政变。

这个“犟种”,后来还成了二级上将。

北平起义前夜的枪声

北平起义前夜的枪声“北平被围业已月余,人民痛苦日益增重,本军一再推迟攻击时间,希望和平解决至今未获结果。贵将军身为战争罪犯,如果尚欲获得人民谅”1949年1月17日,毛主席以四野的名义,向傅作义发出最后通牒:“本军并愿再一次给予贵将军及部属以考虑及准备之充分时间。”

解放军合围北平之初,就派人跟城内的“华北剿总”傅作义联络,希望他能及时醒悟,早日弃暗投明。

不过,傅作义认为,在与解放军的前两次谈判中,不停地设置各种条件,一拖再拖。

毛主席恩威并施,一方面继续让人跟傅作义及其部下沟通;另一方面,将傅作义列为战犯,向他施加压力。

为了让傅作义早作决断,毛主席命令四野,对天津发起总攻。

“三天时间,足够了!”四野首长,在毛主席面前立下了军令状。

事实上,天津战役只用了27个半小时就结束了。

天津守敌全部被歼,守备司令陈长捷被俘,天津就此解放。

傅作义意识到,“死守北平是不可能的,从海上逃脱也是不可能的”,因此开始积极地与解放军沟通,并进行第三次谈判。

此时,傅作义身上已经没有任何筹码,再不能肆意的提出不合理条件。

为了防止有人捣乱,傅作义并没有向手下通报正在跟解放军谈判。

世上没有不透风的墙,“华北剿总”大大小小的官员们,还是风闻了此事。

绝大多数人,都选择支持起义。因为他们清楚解放军的优待政策,也明白负隅顽抗只能是死路一条。

不过,第九兵团司令官石觉,是个例外。

石觉听说傅作义要弃暗投明,千方百计的阻挠。

1月16日,后半夜,北平城内传来了密集的枪响。

枪声、嘶吼声,络绎不绝,一直传到了通州我平津前线指挥部里。

我军首长,立即叫醒了联络员周北峰:“北平城里枪声大作,怕是有哗变的。请你急电傅先生,如果需要的话,开放西直门,解放军进入一个纵队,完全由傅先生指挥。”

一听到“哗变”,周北峰立刻想到了石觉。

石觉是蒋介石的嫡系,他手下的十数万人都在北平城里。

傅作义的手中,只有两个师。真要是打起来,傅作义不一定能剿灭这股乱军。

枪声越来越紧,周北峰不敢怠慢,立刻给傅作义发电。

“谢谢,我们完全能控制城内的治安,请罗政委们放心。”傅作义回电道。

周北峰守在电报机前,一夜未眠。

直到早上7点,陶铸笑容满面的说:“城内已经平静了,不用再提心吊胆了”,周北峰等人,这才长舒一口气。

陶铸表示,为了防止不测,解放军将派两个纵队,从西直门入城,由程子华指挥,并让周北峰提前电告傅作义。

和平起义,为何有人哭泣?

和平起义,为何有人哭泣?1949年1月21日,傅作义同意了国共两军谈判形成的文字协议,并随后在中南海居仁堂召集高级将领会议,当众由王克俊宣读了十八条协议。

参加会议的有傅系将领李世杰、梁述哉、张濯清、郭宗汾和蒋系兵团司令石觉、李文。

条款宣读完毕,傅作义征求大家意见,众人鸦雀无声。

短暂的沉默后,石觉嚎啕痛哭,场面一度非常尴尬。

紧接着,第六兵团司令李文,也哭了出来。虽然不满,但也无可奈何。

他们只能用哭泣,表达情绪,并最终同意了起义协议。

私下里,石觉、李文找傅作义商量,表示可以把手中的大军队留下,但自己绝对不会投降解放军。

石觉提出,找一架小型飞机,把他们放回南京,并且带走师以上的将领。

傅作义认为,强行带着这些人投诚,只会增添不必要的麻烦,倒不如放他们离去。

石觉、李文等人,表面上看是傅作义这位“华北剿总”的手下,其实他们都是蒋介石派来的“监军”。

傅作义原本是阎锡山晋绥军的人,蒋介石对他并不信任。

而李文是黄埔一期学员、石觉是黄埔三期学员,都是“天子门生”,深受蒋介石信任。

傅作义手里,一共有4个兵团,可这两人各掌管一个兵团,占到了一半。

因此,傅作义准备跟解放军和谈时,就把石觉、李文手下的师长,都控制了起来,让二人与部队断绝了联系。

“请神容易送神难”,如今这两位“大神”,自己要走,傅作义当然不会挽留。

而且,傅作义跟他们还有些旧情。出于种种考量,最终放走了他们。

“蒋家王朝”的拥趸,最终结局如何?

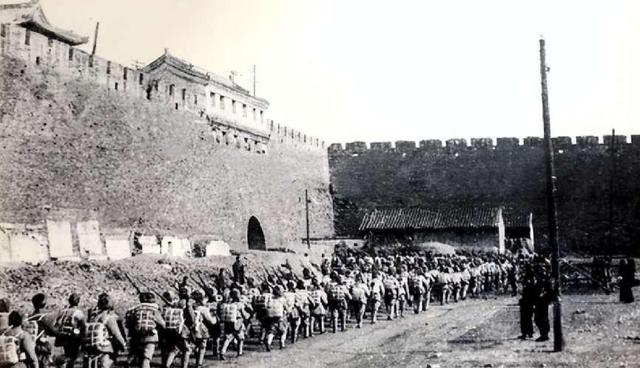

“蒋家王朝”的拥趸,最终结局如何?当傅作义发通电,宣布接受和平起义条款时,石觉带着两个营的兵力,坐上了前往南京的飞机。

担心受到蒋介石责罚,临出发前,他还发了份斥责傅作义的通报。

石觉到南京时,蒋介石已经下野,在暗地里指挥。明面上,东南战局是由汤恩伯负责。

汤恩伯见到石觉归来,非常高兴,安排他出任京沪杭警备副总司令兼淞沪防守司令,及上海地区的作战指挥。

原本成了光杆司令的石觉,一下子又成了指挥千军万马的将领。下辖国民党第三十七、第五十二、第七十五,共三个军。

石觉在北方,不是解放军的对手,到了南方,依然如此。

南京解放后,我军集中兵力包围上海。

汤恩伯、石觉,决心死守上海,负隅顽抗。

他们在昆山、太仓、青浦等外围阵地,架设碉堡,组织火力网;在主阵地上海市中心,又把所有车站、飞机场、学校、工厂等重要场所严密布防,形成密密麻麻的火力据点。

他们以国际饭店和百老汇,分别作为苏州河南北两个指挥中心,由第二十一军、第九十九师、交警总队及直属部队防守。

蒋介石还亲临上海,为汤恩伯、石觉,加油打气。汤、石二人,向蒋介石保证,肯定能坚守三个月以上。

5月4日,陈毅率领的三野,突破上海抵近上海外围。

蒋介石乘坐军舰,到吴淞口督战。

看着眼前星罗棋布的20万人,蒋介石信心满满。

结果,陈毅很快打进了上海市中心,只用了两个星期,就歼灭了国民党守军大半。

当初趾高气昂的汤、石,很快把指挥中心搬到了海面的军舰上,随时准备撤退。

5月24日,国民党上海守军,全线溃败,石觉仓皇逃往台湾。

三野继续南下,往沿海诸岛、舟山群岛进军。

在陈诚、汤恩伯的举荐下,蒋介石派石觉担任舟山群岛司令官兼“浙江省政府主席”。

为了守住舟山群岛,蒋介石先后从台湾、金门等地抽调第十九军、第五十二军增援舟山群岛,使舟山群岛守军增至五个军十六个师,连同海、空军及特种部队在内,石觉的麾下,共有十二万兵马。

从北平到上海再到舟山群岛,短短半年时间,石觉竟两次东山再起。

解放军一边在舟山群岛外围“拔钉子”,一边又渡海作战,攻打海南。

海南解放后,蒋介石意识到,台湾岛也岌岌可危。

于是,他决定弃守舟山,把兵力都调回台湾。

1950年5月14日,石觉带着全部的兵马,撤到了台湾。

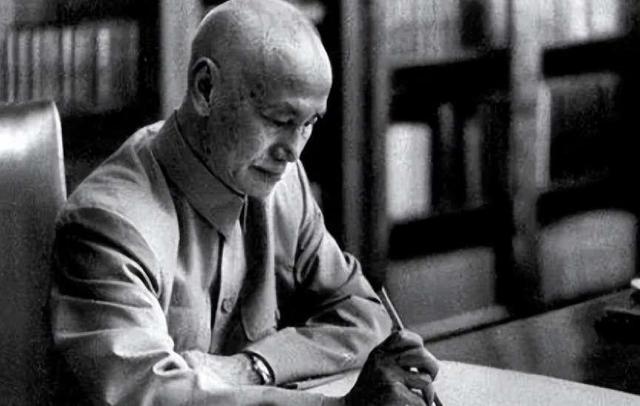

蒋介石认为石觉忠勇可嘉,仍对其委以重任。

在台湾的岁月里,石觉先后当过台湾防卫总部副总司令兼北部防守区司令、金门防卫司令官、参谋本部副参谋总长,并晋升为陆军二级上将。

1986年石觉去世,蒋经国对他给予了很高的评价:“操行坚贞,夙娴韬略,治军从政,懋然勋劳,尤以舟山之役,保全人员物资,厚资复兴基地,有稗大局。”

至于跟石觉一起离开北平的李文,他被派往了西北,协助胡宗南作战。

战败后,被解放军俘虏。

李文依旧是执迷不悟,竟然逃脱到了香港,最后又辗转去了台湾。

石觉、李文,空有一腔对蒋介石的愚忠,没有大局观,也从不为人民着想。

他们以为,离开了北平,就有从头来过的机会,就能战胜解放军。

可结果,给他们机会,也不中用。

参考文献:

傅作义与北平和谈 (下)

北平和平解放--周北峰