南宋历史上曾有这么一位守城大将,以一城之力,大败蒙古十万大军,打破了蒙军不可战胜的神话。

这个守城大将的名字叫杜杲,南宋后期的抗蒙三剑客之一。但是,他的名字却长时间被湮没于历史,以至于他的功迹至今也鲜为人知。

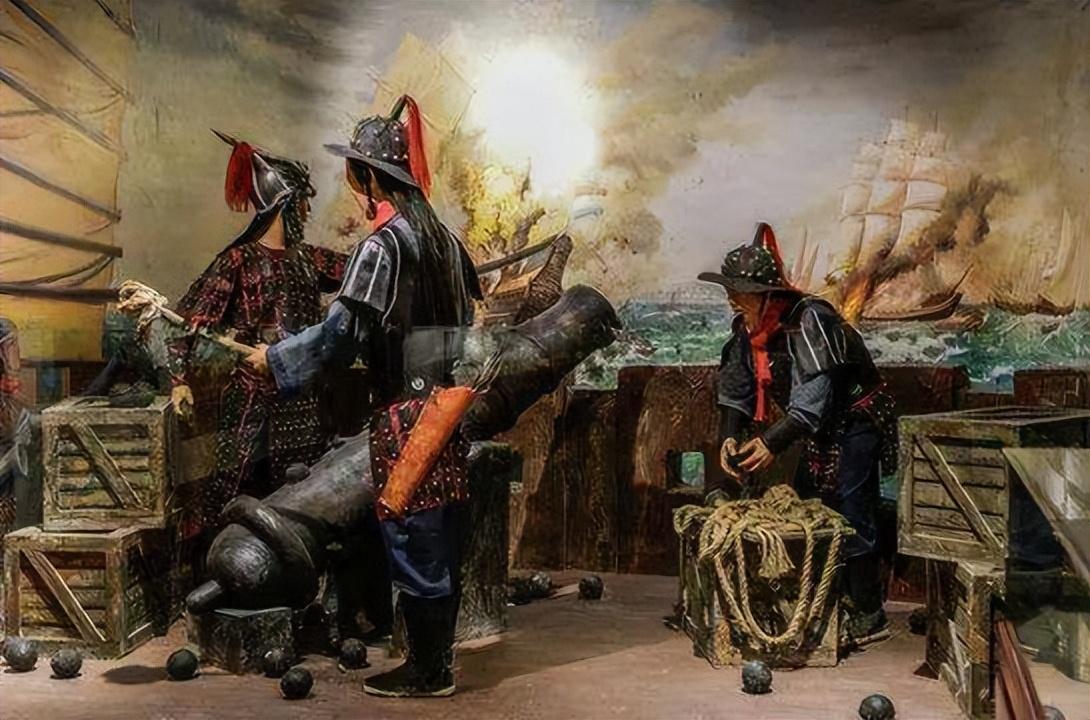

杜杲画像

公元1238年九月,蒙军统帅察罕在淮河北岸集结起号称“八十万”的大军(其实只有七八万),直奔南宋的江淮重镇庐州(今安徽合肥)。

在察罕率领“八十万”蒙军出发时,蒙古大汗窝阔台拍着察罕的肩膀意味深长的说道:“望卿能破庐州以下巢湖,造舟巢湖以窥江南”。

对于领导窝阔台的话,察罕一直牢记在心。同时他坚信,这世间再坚固的城池,在绝对的优势兵力之下,都将成为浮云。自己有“八十万”大军在手,巢湖造船并不是一个遥远的梦想。

不巧的是,察罕在庐州遇到了南宋的第一守城大将杜杲。

杜杲,这个南宋江淮地区的第一守城大将,因之前多次守城有功,被宋理宗光荣的委任为淮西安抚使知庐州。

听说察罕带着大军前来,杜杲在城内虚位以待。不过他用来招呼察罕的肯定不是酒菜。而是滚木雷石,如雨箭矢。

由于之前在杜杲手里吃过两次亏,这时的察罕虽然手握雄兵,但他不敢强攻。

陈兵庐州城下之后,察罕打算以车轮战的方式来消耗杜杲。而在车轮战的过程中,察罕深刻地向世人诠释“炮灰”一词的真正含义,并以实际行动向世人展示炮灰的正确使用方式。

随着车轮战的开始,蒙军的第一拨炮灰闪亮登场。

这个光荣的头彩给予了曾经投降蒙古的女真人。在蒙军的驱驰之下,他们如潮水般的向庐州城涌去。但仅仅半天,便被庐州军民打的大败而归,窝囊的退到一边观战。

接着,第二拨“炮灰”出现了。

说来惭愧,这是一帮由汉人组成的“汉军”。在蒙古征服金国的之后,他们以汉人的身份效力于蒙古麾下。

数天之后,蒙军的第二拨“炮灰”又在庐州军民的合力打击下败下阵来。

前两轮的攻击失利之后,第三拨“炮灰”上场了。

这次出场的是“回回人”。

这批人来自于古老的中西亚地区。要是没有铁木真的西征,繁华富庶的中原,对于他们中间的大多数人来说,那将是一个遥远的梦。但是很不幸,他们被无情地卷入了战争。

在被铁木真征服后的日子里,这些“回回人”只热衷于两件事:一是充分发挥自己对于科学的研究,致力于为蒙古人的军事装备进行改进,源源不断的为蒙古人发明创造大规模的杀伤性武器。

二是充分发挥自己的经济头脑,对蒙古贵族多年来劫掠的财富进行规划和梳理,带着他们的财富去经商,为蒙古人二次获取财富。

人家明明是靠脑袋吃饭,为蒙古人提供的是技术上和经济上的改善,但现在,察罕非要让人家靠武力吃饭,这难免有些强人所难。

事实再一次证明,在科技领域和经济领域有着突出特点的人,对于近身肉搏的战争,那是不行的。庐州城在经过了女真人、汉人、回回人的三轮攻击之后,依然岿然不动,没有任何要崩溃的迹象。

看到轮番的进攻一次次败下阵来,蒙军统帅察罕出发时的雄心壮志,在此刻已经潮落了很多。

但察罕仍然决定发动第四次的攻击。

这次攻城的主力,是察罕最引以为傲的蒙古勇士。察罕希望他们能一雪之前的三次耻辱。

猎猎寒风,军旗飘飘。万余纯正血统的蒙古人,在庐州城下刀甲林立,旗帜鲜明。

在察罕的一声令下之后,他们如潮水般向庐州涌去。但迎接他们的是比前三批“炮灰”更加猛烈地抵抗。

在杜杲的领导之下,庐州军民的脸上挂着独有的自信。他们坚信,眼前的这个统帅,将会在这里带领着他们走向胜利的彼岸。就算在天下无敌的蒙古骑兵面前,胜利也必将属于他们。

挺住,就意味着一切!

战争正在如火如荼的进行,杀红了眼的蒙古士兵,犹如蚂蚁一般攀附着城墙,向城内爬去,而城楼上的宋军以顽强的意志坚守在城池之上,将一切来犯之敌,永远埋葬在庐州城下。攻守双方都在这场战争中付出着血的代价。

就在这蒙宋双方都快支撑不住之际,一块巨石,从庐州城内飞出,将蒙军攻城的领兵大将击伤。

攻城主帅落马,战场瞬息万变,不明情况的蒙军由于没有统帅的指挥,现场一片混乱。这场战争也因此进入了一个转折点——蒙军开始退却。

然而,城内的南宋指挥官杜杲不仅是一个善于防守的人,更是一个喜欢主动出击的人。

看着退去的蒙军,杜杲意识到,眼前的战果是可以扩大的。如果此刻不出城追击,再次向蒙古军掩杀过去,他的一生都将不会原谅他自己。

既然如此,那就奋力一击吧!

在杜杲的命令下,数月来,经过蒙军轮番攻击的庐州军民,积累了太久的热血又一次喷发了。他们犹如出笼的猛虎,向败退的蒙古军猛扑上去,死死的将其后军咬住。

一场血战之后,蒙军留下了两万六千余具尸体而去,创造了蒙军南下以来的最大胜利!