电视连续剧《彭德怀元帅》中,一场对日军战斗过程中,129师伤亡很大,刘伯承建议撤退,彭德怀对刘伯承下死命令:拿不下关家垴,就撤了第129师的番号,杀头不论大小。

为什么彭老总要对刘伯承说这么重的话?这个关家垴是个什么地方?关家垴战斗后来被彭老总自己称为一生戎马生涯的四次败仗之一。

究竟是怎么回事?

这要从侵华日军的“囚笼政策”说起。

“囚笼政策”与百团大战

武汉失守以后,日本帝国主义已将重视国民党轻视共产党的政策,改变为重视共产党,轻视国民党,逐渐转移其主力来对付共产党。日寇为了发动太平洋战争,解除后顾之忧,企图以华北作为兵站基地,对我抗日根据地进行大规模的"扫荡",同时加紧实行分割、封锁的"囚笼政策"。

什么是“囚笼政策”?日军利用其占领的大中小城市和铁路、公路交通线,构筑碉堡、封锁沟、封锁墙,将抗日根据地分割成许多小块。他们把铁路比作柱子,公路和封锁沟墙比作链子,据点、碉堡比作锁子,使小块抗日根据地变成囚笼一样,限制八路军的活动,以便巩固其占领区。在这种情况下,华北敌后的斗争也变得日益困难和艰苦。

在国际国内极其复杂的形势下,八路军指挥部决定在华北发动一次大规模的进攻战役。

战役目的主要有两个,一是影响全国战局,克服投降危险,争取时局好转;二是彻底破坏正太路,拔除该线地区的若干据点,打破敌人对根据地的囚笼政策,争取使三个基本根据地联成一片。

这次战役从八月二十日开始至十二月五日结束,持续三个半月时间。战役的规模和使用的兵力是逐步发展扩大的。七月二十二日发布预备命令时,规定使用约二十二个主力团,战役开始后,实际参战的主力部队和地方武装共计一百十五个团,近四十万人,动用民工二十多万人。八路军副总参谋长左权同志根据参战部队的数目称为"百团大战",此后宣传这一战役皆称百团大战。

百团大战共分为三个阶段。第一阶段为交通总破袭战,破坏敌人在华北所占领的主要交通线,重点是正太铁路。第二阶段主要任务为攻坚作战,对日军盘踞的一些据点进行攻击。第三阶段主要反击日、伪军报复"扫荡"。

其中第三阶段时间从十月六日至十二月五日,中心任务是反扫荡。八路军一个半月对敌伪据点的攻击和对交通线的破袭,使华北敌人受到沉重打击,陷于混乱。敌人为了扭转局势,遂调集部队,对根据地进行报复扫荡。

因此,粉碎敌人的扫荡,就成为百团大战最后阶段的主要内容。敌人使用兵力三万多人,主要企图是寻八路军主力作战,破坏八路军领导机关和恢复其交通线。

拿不下关家垴,撤了你129师的番号,杀头不论大小!

关家垴战斗就是在这个背景下爆发的。

先认识一下此役八路军的主要对手“冈崎支队”。有些人称之为“冈崎大队”,是错误的,正确称呼是“冈崎支队”。

大队是日本陆军的固定编制单位,相当于营一级。战时状况下,日军一个步兵大队有700-1000人。

而冈崎支队不是一个固定单位,是临时从各师团旅团抽调一些部队拼凑而成,所以只能称为“支队”(支队是临时编组单位的意思)。

冈崎支队的部队来源是:第37、41师团各一个步兵中队;独立混成第9、16旅团各一个步兵中队;独立混成第9旅团一个山炮分队;独立混成第4旅团一个工兵小队。另外还有一些辎重和救护人员等等。总人数是535人,比日军一个正常大队的人数要少很多。

八路军这边呢?

八路军集中了以129师为核心的八个主力团,分别是决死一纵25,38团,总部特务团,385旅772团,16团,18团,新十旅28团,386旅769团。

火力支援为总部炮兵团。

阻击援兵的三个团为385旅13团,新十旅29,30团。

战斗过程就不说了,大家有兴趣可以去看相关文章。

说一下最终的战果,战斗打了两天,消灭日军超过400人,击毙支队长冈崎,但由于敌人援军接近,天上又有航空队飞机支援,为避免更大损失,彭德怀下令撤退,未完成战前制定的“全歼”冈崎支队的战斗目标。

我军历史上,很少出现一线指挥官由于部队伤亡过大,向上级要求撤退或改变打法,但在关家垴战斗中,386旅旅长陈赓及129师师长刘伯承均向彭德怀建议先不打了,放日军离开后,在运动战中寻机歼敌,彭德怀没有批准,反而向下级发了脾气:“有意见可以保留,但是命令必须执行!”“拿不下关家垴,撤了你129师的番号,杀头不论大小!”

最终,八路军参战兵力超过12000人,伤亡600人,也有超过2000、3000的说法,有旅长、团参谋长负伤、也有团长牺牲。他们大多都是老兵和干部,算是伤筋动骨,129师很久没有缓过来。

为什么彭德怀坚持拿下关家垴?

这就得说到《亮剑》中的片段,独立团能散能聚,强攻平安县城了。但是笔者要提的,并不是独立团聚起来之后,李云龙团长变师长,指挥上万人强攻平安县城那段令人热血沸腾的剧情(笔者最爱,看过无数次)。

这里要说的重点,是为什么独立团要散开,一个团不过一千多人,为什么不能成建制活动,必须化整为零,分散成营甚至连排这样的小股部队。

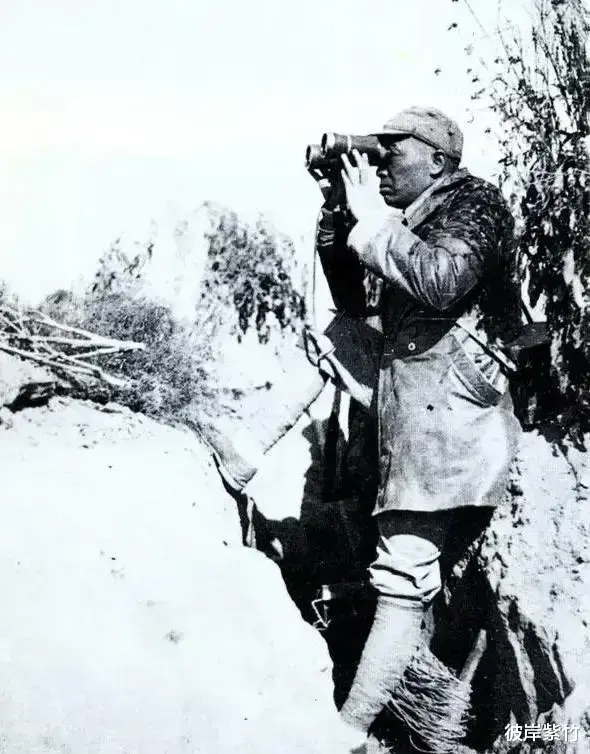

彭德怀

主要原因就是日军在华北执行“囚笼”+“扫荡”政策,在占领区通过铁路、公路交通线,构筑碉堡、封锁沟、封锁墙,将抗日根据地分割成许多小块,限制八路军活动。同时派出军队在抗日根据地展开扫荡,企图彻底消除八路军的生存空间。

此时在抗日根据地扫荡的日军与八路军之间的关系就像是捕鸟网与鸟的关系。在华北扫荡的日军人数就那么多,去扫荡的单支部队的人数越少,能够分出的部队数量就越多,就好像网子的线越细,网子就越密,八路军就像被网住的鸟,无论怎么挣扎,都逃不出去。

真的这样的话,八路军的生存空间就会被大幅压缩,为了避免被敌人发现,就必须化整为零,就像一只大鸟被很细的网子网住,只能像孙悟空一样,变成好几只更小的鸟,才能从网线之间的孔洞逃出去。

这就是独立团在被迫分散活动的历史背景。

但是这样做很被动,而且兵力分散就意味着无法对敌人形成有效威慑跟打击,毕竟“五个手指头要纂成拳头才能打人”。

当然还有一个方法,那就是被网住的鸟使尽全力去撞网子,因为网线太细,就有可能被鸟撞破,如果有一只鸟真的把网撞破了,那么猎人下次一定会换一张网线更粗,但是网洞更大的网(成本不变)。

坚决消灭深入根据地腹地的这支日本孤军,就是八路军要撞破围住自己的那张网,只要能够全歼冈崎支队,那么日军在抗日根据地就不敢仅派小股部队横冲直撞。网洞大了,八路军与根据地的抗日军民活动的空间就大了。

这就是彭德怀坚持一定要拿下关家垴,全歼冈崎支队的根本原因与战略意图。

为什么关家垴战斗伤亡如此大仍未能全歼日军?

一、地形不利。

关家垴所在地区是连绵起伏的山地,关家垴是群山环抱之中的一处制高点,山顶又是一片面积约几百平方米的平地,而且地形狭窄,大部队无法展开,正是典型的易守难攻。

二、八路军与日军装备差距大

日军一个大队起码拥有步枪500多支,轻机枪36挺,重机枪12挺,掷弹筒36具,还有两门70毫米的步兵炮。这等火力配置,就算山崎支队不是满编制,也非常难对付。冈崎支队的士兵每人携带120发子弹和三枚手雷,配备轻机枪者携带810发子弹。

八路军这边,129师是当时八路军三个主力师中装备最差的,装备最好的115师在平型关伏击日军的辎重部队也付出了较大伤亡的代价。

八路军即使有兵工厂,士兵也难以得到足够的装备,只有土制手榴弹和性能一般的步枪,而且缺乏重武器,如山炮和榴弹炮,机枪数量也十分有限。士兵每4个人才有一条枪,每人手里所配备的子弹不超过20枚,手榴弹更不是人手一个。

除了装备差距,士兵体格也差很多。抗战期间,八路军的伙食比国军强得多,但也无法与日军相比。日军行军作战伙食定量为精米580克、饼干230克、罐头肉150克、干菜120克、梅干45克、酱油40克、味增30克、盐5克、砂糖20克、茶叶3克、清酒400克。

此外,日本士兵还可能会获得其他食物和饮料,如蜜饯、纳豆、糖果、海苔、鱼干等。

1938年八路军的伙食标准为每人每天主粮为1斤8两(16两制,折合1.5斤),另有每人5分钱的菜金,也就是大家熟悉的“伙食尾子”。

因此日军虽然身高比八路军矮10cm,体重却比八路军重10kg,这一来一回,再加上日军训练有素,单兵战力差距就更大。根据八路军的统计,在拼刺刀时,八路军和日军的伤亡比是3:1,伤亡3名八路军才能干掉一名日军。

三、指挥协同不力,未能有效发挥整体作战能力

关家恼战斗是阵地攻坚战,有别于八路军以往传统的游击作战,完全是一种新的作战样式。关家恼战斗要求进攻各部要协同作战,对于习惯了游击战术的八路军来说,协同起来十分困难。

当时很多干部没有手表,甚至没有见过时钟,战士对时间的理解是一种"大概齐"的概念,往往将"响午"、"下午"等极其粗略的时间概念用于作战的协同时间。但协同作战对时间要求十分精确,当第一梯队发起攻击夺占目标之后,需要第二梯队严格按照时间要求及时跟进,随时超越第一梯队战斗。

当攻坚作战时,八路军仍沿用游击战的粗放式协同方式,当第一梯队攻击突破时,第二梯队却没有及时跟上,结果第一梯队受到敌人反击时,很快就被打回来,连带着第二梯队也被迫撤回原来的攻击位置。

这在夺岛作战中体现得更为明显,金门战役时,就是由于第一梯队登岛后,第二梯队没有船只无法上岛增援,导致第一梯队三个主力团全军覆没,是解放军战史上的重大悲剧。

金门战役

八路军由于正规作战训练不足,缺乏有效的指挥协同,难以适应运动战攻坚战。主攻和助攻,左邻和右邻,火力和兵力,前进和后撤,换防和交接,都缺乏严密有效的协同。

八路军在总结教训时指出:"夜间攻击前必须侦察地形,第二梯队之位置应有别于白昼而向前靠扰,以便随时应援。第一梯队同时必须有袭击不成时掩护步兵撤退之火力方可减少损害。"

正是由于协同不力,使八路军在关家垴战斗中错过了许多重大战机。

如决死第1纵队2个团换防时遭到日军1个中队(连)的偷袭,被敌重新夺占柳树垴,使日军占领了战场上唯有的两个制高点互为犄角,相互策应。

这就使八路军顾此失彼,只好正面仰攻关家垴,而后背又受到来自柳树垴日军的打击,对关家垴进攻的小路宽度不足1米,被日军来自两个方向的火力封锁伤亡惨重。

如何评价关家垴战斗的成败得失?

牺牲如此大,仍未能全歼冈崎支队,完成战前目标,关家垴战斗究竟应不应该打,值不值得呢?

笔者认为是值得的。

首先,实现了战略目标。

此役过后,日军意识到了八路军的战斗力,再也不敢肆无忌惮地派小股部队深入抗日根据地腹地,实现了部分的战略目的。更重要的是,日军发现了八路军缺乏重武器,攻坚战能力不足的弱点,如获至宝。

如何对付战斗力强,在敌后根据地如鱼得水,得到老百姓广泛支持的八路军呢?日本人想出来的办法就是炮楼,没错,就是笔者之前写的《共产党才是抗日战争中流砥柱》那篇文章中提到的炮楼。

那篇文章详细论述了这个过程。总之,炮楼出现之后,日军彻底陷入了一个巨大的战略陷阱,炮楼确实坚固,八路军确实不容易打下来,可是日本人呢?成了缩在乌龟壳中的乌龟,彻底丧失了日军聚在一起的体系化跟协同作战的战术优势。

从这一刻里,日本人已经输掉了这场战争,只是战略低能的日本人还没发现而已。

炮楼

其次, 锻炼了部队。

此战参战部队伤亡很大,甚至有些部队可以说是大伤了元气,但说到底部队只有从血与火的战场才能真正历练出来。经过关家垴战斗的部队后来都是129师甚至是解放军中都数得上的主力,都以作风硬朗意志顽强而著称。

在今天人民解放军陆军的现役18个集团军中,当年直接参加一线强攻的7个团中就有6个团赫然在列,这都是经过大浪淘沙,最终留下来的精锐,这也是人民军队历次战役中极为罕见的。

第三,发现了“猫耳洞”。

战斗结束后,彭老总、刘伯承、陈赓等人登顶关家垴,察看日军在关家垴山顶布置的防御工事和火力配置。刘伯承看到日军挖的众多“猫耳洞”后恍然大悟,这样的洞虽然简单,但是结构精巧,凭八路军的轻武器很难彻底摧毁,能最大程度保护有生力量。

后来朝鲜战场发挥大作用的坑道战术,最早的雏形就是“猫耳洞”,后来经过陈赓的改良,成了在阵地战中打败美军的利器。

猫耳洞