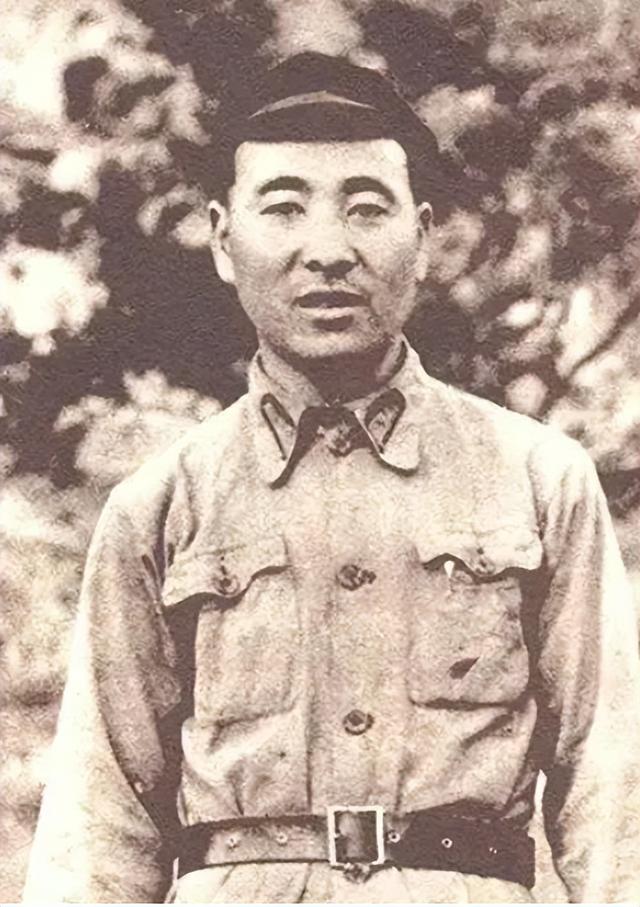

图|彭老总

“山高路远坑深,大军纵横驰奔。谁敢横刀立马?唯我彭大将军!”

过去,毛主席曾写过不少诗给友人,但能够得毛主席赞誉“谁敢横刀立马”,似乎只有彭老总一个人。

那么这首诗是在什么背景下写成的呢?

长征的收官之战——吴起镇战役1935年10月19日,中央红军长征抵达陕北后,与陕甘革命根据地的红军会师。

标志着红军长征正式落下了帷幕。

尽管已经抵达了陕北,但是红军的处境仍然很危险,尾随而至的国民党军骑兵也已经抵达了根据地大门口,当天晚上,毛主席便召集了彭德怀、周恩来、聂荣臻、叶剑英等商讨对策。

当时的红军,面对尾随追击而来的国民党军并不占任何优势。一路长征走过来,中央红军广大指战员十分疲惫,就连饭也没来得及吃上一口,因为物资匮乏,许多红军战士到深秋以后还穿着夏季的短衣短裤,重武器全部丢失,武器弹药短缺。

而尾随追击而来的国民党军,是一支精锐的骑兵师。

“以两条腿打四条腿,怕是在开玩笑。”

图|长征

也就是在会上,有人主张不打这一仗,一方面是因为红军长征而来很疲惫,物资补给短缺,不适宜作战,另外一个方面,中央红军远道而来,不熟悉地形,打起来会很吃亏。

尽管面临重重困难,当时党中央绝大多数领导人还是坚持要打这一战。

“我们决不能把敌人带向苏区。”

就当是远道而来的中央红军送给陕北苏区人民的一个见面礼吧。

毛主席在会上做出这一决定以后,立即指示红军各部队进入作战准备。

值得一提的是,自红一、红四方面军“草地分兵”之后,为了不使得红军彻底分家,中央政治局在1935年9月12日的俄界会议上决定,将北上的红一、红三军团改称中国工农红军陕甘支队,陕甘支队下辖三个纵队。彭德怀任司令员,毛泽东任政治委员。

图|长征胜利后毛主席与朱德、周恩来、刘少奇合影

与此同时,成立以彭德怀、林彪、毛泽东、王稼祥、周恩来组成的“五人团”,作为全军最高领导核心。

经过此变故后,当时北上的中国工农红军陕甘支队,全军只剩下8000多人。

需要指出的是,俄界会议时,毛主席并不知道在陕北还有刘志丹开辟的陕甘苏区,一直到激战腊子口、翻越岷山以后,通过梁兴初缴获的几张报纸,才知道徐海东率领的红25军与刘志丹率领的陕甘红军会师了。

高兴之余,毛主席决定立即前往陕北。

可蒋介石绝对不会放过这样一个天赐良机。为了阻止中央红军与陕甘红军会师,蒋介石下令给东北军调来白凤翔所部三个骑兵团,连同宁夏马鸿逵集团合击,准备将中央红军最后一支孤军消灭。

10月19日晚,党中央下定决心对尾随追击的国民党军骑兵部队,毛主席在与彭老总仔细研究了战术以后,便决定把指挥权交给彭老总。

陕北地处西北,历史上就是属于穷乡僻壤,因为环境恶劣,许多人背井离乡。

吴起镇周边地形复杂,沟壑纵横,虽然很大,但整个地方只有十一户人家,旧社会时,吴起镇的百姓受尽了军阀以及国民党匪军的盘剥,一见又有军队来,还以为是白军又来了,吓的一个个仓皇躲避。

一直到后来,吴起镇的百姓才发现,这支部队到了以后,并没有侵扰当地的乡亲们,还积极帮助老百姓担水、打扫院子,讲的话虽然都听不懂,但人是一团和气,当地百姓之前都见过刘志丹率领的陕北红军,仔细联想后都忍不住猜测起来:

“莫不是老刘常讲的党中央毛主席率领的红军来了?”

一传十,十传百之下,就连之前躲起来的老乡也都出来,等到问清楚以后,顿时欢欣鼓舞起来:

“咱们的红军来了!咱们的救星来了。”

当地党组织立即闻风而动,召开紧急党支部会议,有个赤卫队员,人称“跑烂鞋”,听说中央红军到了吴起镇的消息后,立马跑遍了六区几十个村庄做动员。各个村为迎接红军积极做准备,送军粮,组织担架队。

客观上来讲,当地百姓对中央红军的支持,是吴起镇战役能够得胜的关键所在。

图|中央红军吴起镇“切尾巴”战役经过要图

当时,彭老总领受了任务以后,仔细的查看了当地的地形,不由得面露喜色。骑兵作战历来讲究快速奔袭,而地形复杂的环境并不利于骑兵作战,反倒是给我军步兵伏击提供了便利的条件。

为了打好这一仗,彭老总压上了中央红军几乎全部的家底。

陕甘支队第一纵队、第二纵队就是由原来红一军团、红三军团改编而来,而第三纵队情况比较特殊,主要是由中共中央机关、军委第二、四局、国家保卫局、总政治部构成的,其中最具战斗力的部分则是干部团以及红军总部直属队构成。

彭老总考虑再三,决定将第一纵队摆在最前沿,这支部队战斗力最强,而第二纵队因为长征途中损失太重,战斗力被削弱了不少,因此被安排在头道川埋伏,主要负责从左翼进攻敌军,至于最为重要的第三纵队,则埋伏在三道川,监视从西南方向过来的敌军,为头道川作战的部队提供掩护。

10月21日凌晨4时许,毛主席登上吴起镇西面的平台山(即如今的胜利山)做战前动员。动员会结束后,毛主席也没有离开,而是躺在了一个杜梨树下小憩,临睡之前,还幽默的嘱咐警卫员:

“现在休息休息,枪声响得激烈时不要叫我,到打冷枪的时候再叫我。”

就在凌晨时分,沟壑崎岖的山间小路上传来人马嘶鸣声。

国民党军35师的一个骑兵团一路狂飙,已经抵达吴起镇外围,该师是宁夏军阀马鸿逵部,为了争夺头功,当先一步赶到。

等到这支骑兵团进入我军伏击地点时,事先埋伏好的战士们一瞬间开火,敌骑兵团前凸部分因为冲的太快,根本来不及反应就被横扫,激烈的枪声中,敌骑兵团的马匹开始不受控制起来,人被掀翻在地,受惊的马四处乱奔,又踩死踩伤了不少人。

彭老总如法炮制,又将随后赶来的敌第三十二师、三十六师两个骑兵团包围,一场激战下来,敌三个骑兵团基本全军覆没,我军缴获了大批物资,其中包括战马数百匹,山炮、迫击炮、重机枪数十门(挺)。国民党军第六师师长白凤翔事后回忆,其师下辖所有的重武器,都在这次战斗中丢失、马匹损失800余匹。

吴起镇战役的规模其实不大,但意义绝对非凡,中央红军长征一路走来,终于在吴起镇切断了敌人的追击。

这场被誉为“切尾巴”的战役,后来也成为红军长征时期十大经典战例之一。

毛主席当时就站在吴起镇西面的平台山上督战,看到了彭老总骑着一匹马,指挥部队作战,顿时诗兴大发:

“山高路远坑深,大军纵横驰奔。谁敢横刀立马?唯我彭大将军!”

图|毛主席与彭老总

彭老总当时看到这首诗以后,也不由得哈哈一笑,但他提起笔,修改了诗文的最后一句:把“唯我彭大将军”改为“唯我红军英勇”。

彭老总虚怀若谷的品格可见一斑。

六言诗·给彭德怀同志因为是在战争年代,毛主席写的许多诗文的原稿并没有保存下来。即便是到了今天,经权威部门认可,在民间口口相传的也不过只有七十余首。

日本毛泽东研究专家竹内实在《诗人毛泽东》一书中这样写道:

“1946年造访延安的英国诗人、传记作家罗伯特.佩恩,听说有收录70篇毛主席诗词的《风沙集》,他到处寻找也没能找到,有人讲,毛主席在延安开会时,也会随手写一些诗,写完了以后就扔在地上,人们竞相去捡,见到毛泽东以后,他只是说‘那是些马马虎虎的东西’。”

毛主席自己写下的诗虽然不少,但他自己很少保存,多数都是身边的人意外发现或者是捡到。

据说渡江战役后,毛主席在北平香山别墅写下《七律·人民解放军占领南京》,但他觉得写的不好,于是揉成一团扔进废纸楼里,是秘书田家英又给捡了回来。

1963年,人民文学出版社要出版毛主席诗词的单行本,田家英才把这首诗拿出来,毛主席一见呵呵一笑:

“哦,还有这么一首诗,我都忘记了。”

也因为这些原因,毛主席的诗词,都有不同版本。

比如《七律·长征》,毛主席就曾多次手书,并且有过改动,山西大学历史系教授罗元贞就曾建议过毛主席“一首诗中不要出现两个浪字”毛主席还专门给他写了封回信。

回到毛主席给彭老总写的诗《六言诗·给彭德怀同志》上来看,这首诗也有不同的版本。

1963年,人民文学出版社出版的毛主席诗词单行本中,刊载的这首诗就是我们今天看到的情况:

“山高路远坑深,大军纵横驰奔。谁敢横刀立马?唯我彭大将军!”

然而就在前一年,即1962年6月16日,彭老总按照自己的回忆给毛主席写了封信(即《彭德怀自述》),这首诗是这样的:

“山高路险沟深,骑兵任你纵横。谁敢横枪立马?惟我彭大将军!”

很明显,诗的前两句在字上有出入。

也有不少人表示,彭老总的回忆版本其实更符合实际,因为陕北是黄土高原,地貌特点就是沟壑纵横,诗文的首句“沟深”无疑比“坑深”更加准确一些。

不少老红军战士都曾在他们的回忆录里面,谈到过陕北这种沟壑纵深的地貌特点。

因此,这首诗便有了两个版本的记录,当然如果要算上彭老总修改的版本,那就是有三个。

有意思的是,这首诗在刊载过程中,还意外同林彪有了牵扯。

1947年8月1日,冀鲁豫军区政治部主办的《战友报》编辑部鉴于全国解放形势,决定刊载部分毛主席诗词,也就是在这天,战友报的编辑征集了部分老红军战士的回忆,将毛主席当年写给彭老总的这首诗刊登了上去。

可能是因为处于战争年代,冀鲁豫军区政治部在刊载这首诗之前,并没有征求毛主席与彭老总的意见。

当时《战友报》刊载的这首诗,就是后来我们所能看到的那个公认的版本。然而在注释上,《战友报》的编辑犯了一个巨大的错误,将该诗的历史背景说成是“红军突破腊子口天险”以后。

这么一来也造成了一个奇怪的现象,腊子口一战明明是林彪指挥红一军团打的,可毛主席却在战后表扬了彭老总。

就是这么一个简单的错误,后来延续了十几年都没有人改正,甚至在建国后许多年,还有人在刊载这首诗词时,引用《战友报》当年的注释。

彭老总坦言:打腊子口是林彪的一军团打的激战腊子口的时间比吴起镇战役早一个月。

1935年9月俄界会议以后,毛主席仍然决定,红军继续北上,到陕甘边界打游击,力争打通国际交通线,获取同苏联的联系。

以当时情况来看,红军继续向北是唯一的出路,毕竟南下是不能够,而向西到青海,那里自然环境恶劣,根本不适宜发展,而向东则是有胡宗南率领的国民党精锐。

不过,当时向北通往甘肃的道路也并非是一帆风顺。

图|腊子口战役纪念碑

蒋介石已经知道,陕北有刘志丹的红军,因此断定中央红军必然走北上一途,北上甘肃一路崎岖,只有一条通路,即腊子口天险。

之所叫腊子口天险,是因为这里唯一的通关山路就只有一条的通道,最窄处不足8米、最宽只有30米,两侧是悬崖峭壁,况且这条路当时还被一条激流切断,中间只有一座简单的木桥连通。

好在国民党内部并不齐心,当时防守腊子口的甘肃军阀鲁大昌一门心思提防蒋介石的中央军,他认为腊子口天险,红军在没有重武器的情况下极难通过,因此在腊子口并没有布置重兵。

1935年9月15日,毛主席把夺取腊子口这一重任交给了红一军团。

那么,红一军团怎么打这一仗呢?

一开始,林彪考虑的是正面攻坚,因为两侧是悬崖峭壁,几乎呈90度,根本爬不上去,然而腊子口守军虽然只有两个营,但他们凭借坚固工事卡在当道,红军战士冒着敌人炮火,却始终无法突过去。

就在这关键时刻,有人注意到腊子口敌军碉堡没有顶盖,林彪心中一动,这无疑是一个机会。

不过,敌人心里其实很清楚,红军不可能绕过他们迂回到背后,加上四周都是悬崖峭壁,也不可能从天上进攻。

就在众人冥思苦想之际,一个叫云贵川的战士主动站出来,表示自己自幼进山采药,爬山涉水如履平地,后来这名战士爬上了几乎垂直且平滑的峭壁,并从上面扔下绳子接应下面的人上来,在一通手榴弹轰炸下,敌人碉堡被扎了个稀巴烂,腊子口天险被红军攻破。

彭老总没有参加腊子口激战,据说到天亮时,他率领红三军团路过这个地方,看到山崖两侧几乎平滑的绝壁,不由得感慨了一句:

“一军团的英雄们是怎么爬上去的?”

突破了腊子口天险,抵达甘南以后,毛主席才通过报纸知道了陕北的情况,也才有了后来吴起镇会师。

腊子口激战与吴起镇战役显然不是一回事儿。

图|长征时期的林彪

1954年7月建军节前夕,《解放军报》刊载毛主席这首《六言诗·给彭德怀同志》,然而在注释上,依然引用的是《战友报》的说法,当时彭老总身边的军事参谋偶然看到了这个情况,立马觉察出是注释出了问题,就报告了彭老总。

彭老总自己也是哭笑不得:

“这是哪跟哪啊,完全不是一回事的嘛,打腊子口是林彪的一军团打的,我没有参与指挥,这诗其实是在第一方面军抵达陕甘苏区后才写的。”

尽管彭老总已经指出了注释上的错误,可那时大家一门心思忙于国家建设,对这首诗中的错误,也没有仔细理会和纠正。

1957年2月,浙江文联主办的《东海》的书刊上,再次刊载这首词,当时该部门的编辑还特意给毛主席写了封信,并在信中专门写了一句:

“……最近还有一个退伍转业的军人寄来您在长征里曾写过的一首旧体诗,希望我们刊登出来。听闻,这是您为了祝贺彭德怀副司令带兵攻下腊子口后写的一份电报,很大地鼓励了当时的部队。自从解放以来,这诗就从未发表了,这次的《诗刊》也没列入,不知是何故呢?……”

图|腊子口战役示意图

尽管毛主席是在百忙之中,但还是专门抽空给浙江文联写了封回信:

编辑部同志们:

记不起了,似乎不像。拉(腊)子口是林彪同志指挥打的,我亦在前线,不会用这种方法打电报的。那几句不宜发表。《东海》收到,甚谢!

毛泽东

一九五七年二月十五日

得了毛主席不予发表的指示,《东海》编辑部也就没有在发表。

可在后来历年中,转载刊发这首诗,无一例外都用的是《战友报》的错误注释。

一直到隔了许多年以后,才有人慢慢注意到里面的问题,并予以更正,说到底,这也是在那个消息不灵通的年代里造成的问题。

这首诗因为彭老总的缘故,很长一段时间无人问津,一直到十一届三中全会以后,才被重新提起,据原陕甘支队政委杨尚昆(彭老总任司令员)回忆,肯定该诗写于长征末期,而不是攻打腊子口之后。

1986年,《六言诗·给彭德怀同志》被正式收录进《毛泽东诗词选》中,并更正了注释。