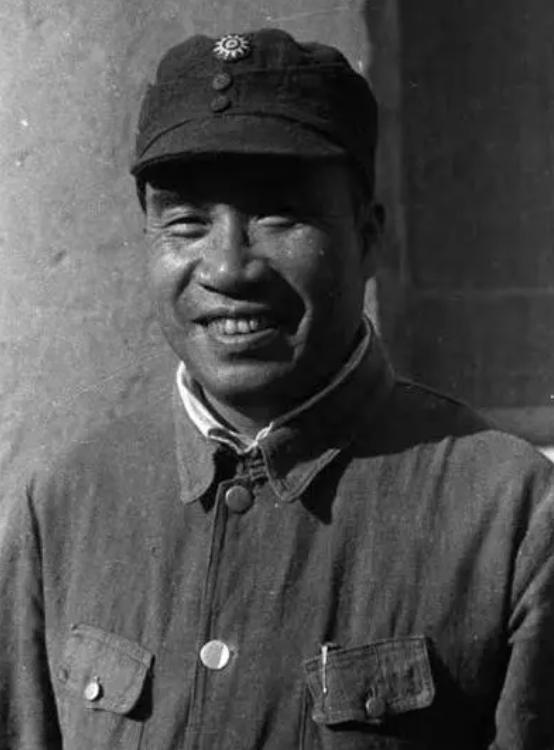

1929年,朱德和妻子在吃饭。突然,敌军踹门而入:“抓住朱德!”妻子灵机一动,抓起一个脸盆就递给了朱德并大声吆喝,敌军听后,竟撇下朱德就冲了出去…… 伍若兰不过二十余岁的年纪,却已在这片苦难之地扎下了革命的根基。她是耒阳县妇女界和农民联合会的负责人,靠着对党和革命事业的无限忠诚,在残酷的环境下发挥了巨大的作用。 凭借热情洋溢的宣讲,她动员了大批群众投入到这场伟大的革命事业中来。正是有了像伍若兰这样的先锋战士在基层默默耕耘,当朱德部队到来时,方得到了热烈的拥护和支持。 朱德自然看到了这个年轻姑娘的非凡才能。而后两人在工作中时常交集,彼此都对对方留下了深刻印象。 朱德由衷钦佩伍若兰对革命事业的执着,伍若兰则对朱德这位久经沙场的老革命家充满了崇敬之情。当部队里的老前辈们起了媒妁之谋时,朱德和伍若兰欣然踏上了新的人生道路。 一九二九年初,国民党反动派展开了新一轮的"会剿"。毛泽东和朱德判断形势严峻,决定暂时撤离根据地井冈山,挺进赣南闽西地区。 红军连日夜兼程向南转移,沿途留下了一串串英勇作战的硬仗。二月初,军队终于在偏僻的吉潭镇暂作休整。朱德和伍若兰也在此歇脚。谁知危机就潜伏在这座看似平静的小村庄里。 那是个寂静无声的黎明时分,伍若兰刚刚做好一桌热气腾腾的军饭,招呼亲朋好友小酌片刻。突然,一阵急促的脚步声由远及近,打破了宁静的氛围。 紧接着,一帮浑身戎装的军人破门而入,人手一把洋枪,吓得屋里的人猛地站了起来。敌人大嗓门咆哮着,要"就地抓获朱德"。 事情来的如此突然,朱德立马明白这是一场伏击。然而在这节骨眼上,伍若兰头脑冷静地拎起一只水盆,似乎什么也没发生过一般说道:"快去打水,别再偷懒了!"朱德会意,顺势装作一副憨厚老实的伙夫模样,拿着盆往外走。 敌人狐疑地看着朱德,见他衣衫平凡,显然不像个"大官"的模样。更何况军服手臂上也没有任何标记。于是便草率地放走了朱德。正当反动分子们暴跳如雷地向里屋扑去时,朱德已经溜之大吉。 机智过人的伍若兰再次挺身而出,率领手下卫士抵挡住敌人的进攻。她孤注一掷,独自朝另一个方向突围,成功牵制了敌军的主力部队。然而,好景不长,她在突围时不慎腿部中弹,被反动派俘虏了下来。 接下来是更加残酷的审问。他们用尽各种酷刑,试图从伍若兰的口中套出革命力量的下落,但她就像一块坚硬的顽石,牢牢封住了嘴,坚贞不屈。 最终,在一九二九年二月十二日那个黎明,这个二十六岁的年轻姑娘,为了革命英勇地献出了自己宝贵的生命。 噩耗传来,朱德痛彻心扉,眼泪夺眶而出。他捧着妻子为他亲手缝制的布鞋,独自走向树林,久久未归。革命战友们明白,这位坚强如钢铁般的老战士,也难免在此刻心如死灰。 不过,朱德很快重拾斗志。他告诉自己,革命尚需城城血战,岂能就此止步?伍若兰用生命铺就了一条通向胜利的道路,他更应该一路攻城掠地,直至最后的解放! 时光飞逝,岁月如梭。如今当我们重温这段光辉的岁月时,不难发现伍若兰和朱德之间的感情远非朴素的爱情可以概括。 这是一段凝聚着理想、信念、责任和牺牲的烽火恋,是那个特殊年代最美好的注脚。他们用鲜血和生命,谱写了一曲永垂不朽的革命赞歌! (信息来源:《【中外学者话长征】巾帼英灵不朽,化为时代音符》——央广网)