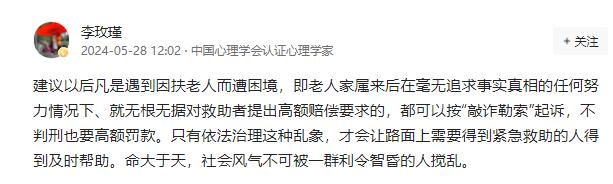

中国人民公安大学教授李玫瑾针对“扶老被讹”现象提出建议:遇到帮助老人却被纠纷牵连的情况,应依法将其认定为敲诈勒索,追究相关人员的法律责任。即使未能达到量刑标准,也应给予严厉处罚,以警示社会。 信息来源:李玫瑾个人账号发言2024年5月28日——建议以后凡是遇到因扶老人而遭困境 近年来,随着城市化进程的加快和社会流动性的增加,一种触动人心又令人无奈的现象愈演愈烈——“扶老被讹”。 许多人因好心帮助摔倒的老人而被恶意勒索,最终不仅失去金钱,更失去对社会的信任。 在江西,一位年迈的老人突然摔倒在地,周围的行人愣住了,人们的目光聚焦在这一幕上,有的人皱眉,有的人掏出手机准备拍照。 在这其中,有一位年轻小伙子,看到老人摔倒,心中油然而生的善意促使他毫不犹豫地冲了过去,想要将老人扶起来。 小伙子心中想着,这是一件多么美好的事情,他深知,老年人身体虚弱,摔倒后很容易受伤。他小心翼翼地将老人扶起,问道:“您还好吗?需要我帮您打电话吗?” 本以为能得到一声感谢,没想到,老人的脸上却闪过一丝愤怒。 老人忽然指着小伙子,声音激动地说:“是你撞倒了我!我要你负责!”这一突如其来的指控让小伙子大吃一惊。 他反复解释道:“我只是想帮您,您没事吧?” 但周围的路人开始低声议论,甚至有人开始指责小伙子,这一刻原本出于善意的帮助变成了他人攻击的靶子。 就在这时,老人的家属也赶到了现场,情绪愤怒,声称小伙子应该赔偿老人的医疗费用,小伙子心中的委屈与愤怒交织着,面对众人的指责,他开始感到深深的无助。 他试图报警,但警察的介入似乎并没有缓解局势,反而让事情变得更加复杂。 在接下来的几分钟里,局面愈演愈烈,双方的争吵声此起彼伏,老人家属开始威胁要诉诸法律,声称要将小伙子告上法庭。 小伙子脑海中闪过无数种可能,心中充满了焦虑,他突然意识到,这不仅仅是一次简单的帮助,似乎自己已经被卷入了一个无法抽身的旋涡。 面对众人的压力,小伙子心中渐渐明白,自己即使再怎么辩解,也未必能打破这一片对自己的误解,他最终选择了妥协,给了老人一笔赔偿,心中满是不甘与愤怒。 他明白,自己出于好意,却换来了这样的结局,内心充满了失落与无奈。 事情的结果是小伙子不仅失去了金钱,更失去了对社会的信任,随后的日子里,他渐渐变得沉默,对身边的事物也开始感到冷漠。 看到别人摔倒,他再也不敢轻易上前,生怕自己再次成为被讹的对象,这种无形的恐惧弥漫在城市的街头,很多好心人开始选择“冷漠”,而这正是社会信任的崩溃。 在这一背景下,李玫瑾教授发出了重要的声音,他针对这一现象提出了一个极具前瞻性的建议,若日后再遇到因帮助老人反被卷入纠纷的情况,应当依法将其定性为敲诈勒索,追究相关人员的法律责任。 李教授的提议引发了广泛讨论,他认为,面对“扶老被讹”现象,社会必须采取积极的法律手段来遏制恶意勒索行为。 她强调,法律的威慑力至关重要,将恶意勒索行为纳入法律的打击范围,能够有效保护那些出于善意的市民。 李教授的提议并不是空穴来风,近年来,有关“扶老被讹”的新闻层出不穷。 许多人因好心帮助他人而受到伤害,导致社会上涌现出一种“见义勇为”却又犹豫不决的心理。 这种心理的背后,是对法律的不信任和对恶意行为的无力感,李教授希望,通过立法明确恶意行为的界限,能够增强社会的信任感。 李教授的提议在社会上引起了强烈反响,许多人纷纷表示支持,认为这样的建议有助于保护好心人的权益。 舆论的支持让越来越多的人开始思考,如何在现实生活中保护自己,同时又不失去对他人的信任和善良。 在网络上,许多人开始分享自己遇到的“扶老被讹”的经历,表达对李教授提议的认同与期待。 这些事件中,充满了无奈与愤怒,更加凸显出李教授提议的重要性,大家期待法律能够为善良的人撑起一把保护伞,让社会重新充满温暖。 通过李教授的提议,我们不难发现,维护社会的信任与温暖,需要的不仅是道德上的呼吁,更需要法律的支持。 想象一下,如果在每一次助人为乐的时刻,周围的人都能感到安全与信任,那么我们的社会将会变得多么美好。 我们需要的不仅是法律的完善,更需要每一个人的意识转变,法律的威慑力虽然重要,但更重要的是,在每一个人心中树立起正确的价值观,让更多人理解助人为乐的真正意义。 在未来的某一天,或许我们会看到这样的情景,当一位老人摔倒,路人不再犹豫,而是第一时间上前帮忙。 李玫瑾教授针对“扶老被讹”现象提出的建议,切中社会痛点,彰显了法律对善良行为的保护与对恶意行为的惩治。 我们期待看到法律的力量为社会注入更多的温暖,让每一个需要帮助的人都能在关键时刻得到援助,而每一个伸出援手的好心人也能得到应有的尊重与保护。