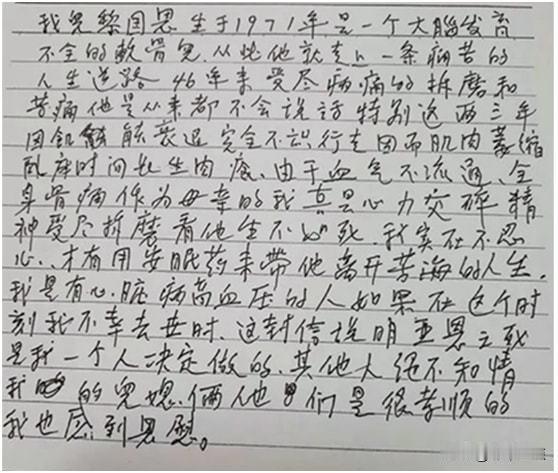

“我是凶手,也是受害者。”83岁的王宛兰站在法庭上,平静地陈述着这句令人不寒而栗的话。她亲手结束了自己儿子的生命,却被判无罪。这个令人毛骨悚然的案件,展示了人性最黑暗也最光明的一面。这不仅是一个老母亲的悲剧,更是整个社会的困境。 2017年11月3日,一个阴沉的早晨,广东省广州市越秀区的一间小警察局里,83岁的王宛兰步履蹒跚地走了进来。 她的脸上没有表情,只是平静地对值班警察说:“我杀了我的儿子。” 警察们震惊地看着这位白发苍苍的老太太,一时间不知如何反应。 王宛兰的故事要追溯到46年前。 1971年,她的儿子黎国恩出生时就被诊断出先天性大脑发育不全和肌肉萎缩症。 从那一刻起,王宛兰的人生就彻底改变了。 她提前退休,全心全意照顾儿子。每天,她都要帮国恩翻身、喂食、洗澡、换尿布。 这些看似简单的日常任务,对于一个逐渐衰老的母亲来说,却是巨大的挑战。 1995年,王宛兰的丈夫去世后,照顾国恩的重担全部落在了她一个人身上。 邻居们常常劝她:“宛兰啊,把国恩送到福利院吧,那里有专业的人照顾他。” 每当听到这样的建议,王宛兰总是坚定地摇头:“国恩是我的儿子,我要亲自照顾他。” 然而,生活的重压并非那么容易承受。 当王宛兰带着国恩外出时,常常会遇到路人异样的眼光。 有时候,她会用自己瘦小的身体挡在儿子面前,仿佛这样就能保护他免受世界的伤害。 夜深人静时,王宛兰常常独自坐在床边,看着熟睡的儿子,内心充满了孤独和无助。 2016年的一天,意外发生了。 王宛兰在照顾国恩时不慎摔倒,腰部受伤。 躺在医院病床上,她第一次深深地感到了恐惧:“如果我走了,谁来照顾国恩?”这个问题如同一把利剑,刺痛了她的心。 出院后,王宛兰曾考虑过将国恩送到福利院。 她甚至去参观了几家,但每次看到那些陌生的面孔,想到儿子可能受到的冷落,她就无法下定决心。 “我怎么能把他交给别人呢?”她总是这样问自己。 2017年11月2日晚上,王宛兰做出了一个艰难的决定。 第二天早上,她像往常一样准备了早餐,但这次,她将60粒安眠药碾碎,小心翼翼地混入了粥中。 她的手在颤抖,眼泪不停地往下掉,但她还是一勺一勺地将粥喂给了国恩。 当确认儿子已经没有了呼吸,王宛兰擦干了脸上的泪水。 她仔细地整理了房间,给国恩换上了干净的衣服,然后锁上门,走向了警察局。 案件引发了广泛的社会讨论。 2018年12月,广东省高级人民法院作出终审判决:王宛兰犯故意杀人罪,但考虑到特殊情况,免予刑事处罚。 这个判决在社会上引起了巨大反响,人们开始讨论安乐死的伦理问题,以及如何更好地照顾特殊家庭。 事件发生后,广东省政府加大了对特殊家庭的支持力度。 补贴增加了,专业的护理服务也更容易获得。 一些社会组织开始提供心理咨询和喘息服务,让像王宛兰这样的照顾者能够得到短暂的休息。 王宛兰的故事让我们不得不思考:在生命尊严和生活质量之间,我们应该如何平衡?我们的社会福利体系还有哪些不足?如何才能构建一个更具包容性和人文关怀的社会环境? 这个案例不仅仅是一个悲剧,它也是一面镜子,映照出我们社会的问题和挑战。 我们需要持续关注和支持特殊家庭,完善相关法律和社会福利体系,让每一个生命都能得到应有的尊重和关爱。 只有这样,我们才能避免更多像王宛兰这样的悲剧发生,让每一个家庭都能感受到社会的温暖。 参考资料:澎湃新闻