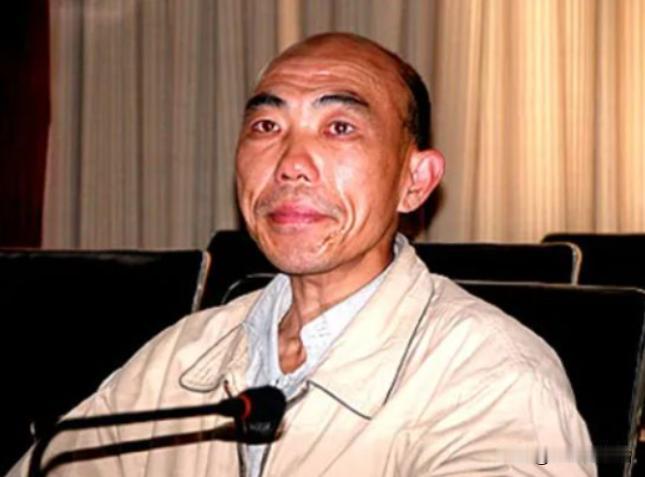

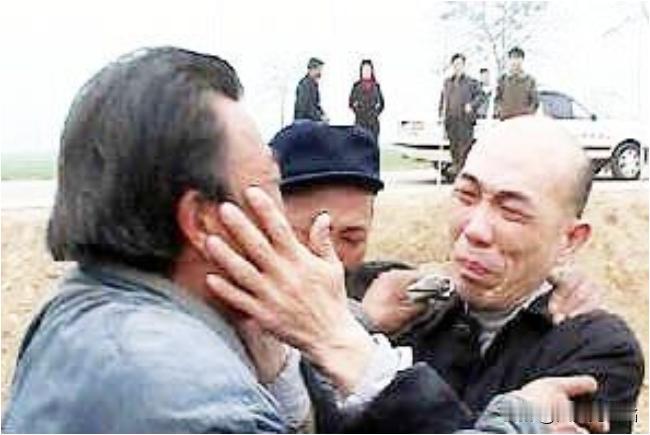

1991年,河南,一男子因为购买了一件毛衣,被错误地判刑13年。就在他刑满释放、心中满是期待时,法官却突然找到了他,表示当年抓错人了!这一切背后到底隐藏着怎样的故事?那件毛衣,又是怎样改变了他的人生轨迹? 信源:从判刑16年到无罪释放-胥敬祥:“我这13年的噩梦生涯”-中国青年报-2005年05月10日 河南鹿邑,一个寂静的村庄,1992年的春节,本该是阖家团圆的喜庆日子,却成了胥敬祥噩梦的开端。 一件绿色的新毛衣,本是新年的小小犒赏,却成了将他推入深渊的罪证。 一件毛衣,牵扯出一桩错案。 1992年春节前,鹿邑县杨湖口乡发生了一系列盗窃案,人心惶惶。 年关将至,贫瘠的家底却只够胥敬祥购置一件墨绿的毛衫。这个小小的物件,原是新年中寥寥的喜悦,不料却酿成了命运的剧变。 寒风呼啸的冬夜,胥敬祥甫一披上全新的毛衫,踏进家门,便被执法人员铐走。 起因竟是好友卫国梁瞥见他的装扮,认出与丢失的衣物雷同,遂报警处理。 卫国梁之妻的妹妹财物失窃,其中便包含一件墨绿的毛衫。卫国梁心生疑窦,指向了胥敬祥,令其成为执法人员眼中的可疑对象。调查过程草率且肤浅,仅凭一件毛衫便将胥敬祥划为罪人。 证据不足之下,胥敬祥被迫接受刑讯拷问,身受皮肉之苦。 面对巨大的压力,他背负了莫须有的罪名。 1992年的4月13日,法院宣判胥敬祥十六年有期徒刑。 这场突如其来的司法风暴让胥敬祥心力交瘁,放弃了上诉的念头。他被遣送至河南省的第一监狱,开始了遥遥无期的铁窗生涯。那件招惹是非的绿毛衫,成为他心中的隐痛。 入狱之后,胥敬祥的家庭也随之破碎。 妻子承受不住外界的压力,选择了离婚。双亲因担忧与思念而相继离世,留下三个幼小的孩子,生活骤然陷入困境。 而在狱中的胥敬祥,只能在13个春秋里目睹自己的生活化为泡影,却无力回天。2005年,胥敬祥即将刑满释放,这时命运的轮盘才开始转动。 1997年,蒋汉生检察官在处理其他案件时,偶然发现了胥敬祥案件的疑点。这桩案件涉及到警员李传贵,蒋汉生敏锐地意识到,案件的关键在于胥敬祥是否真的有罪。 蒋汉生着手重新审视胥敬祥案的卷宗,他注意到,除了那件绿毛衫之外,并无其他确凿的证据指向胥敬祥。 他还发现了胥敬祥在狱中写给法官的申诉书,书中胥敬祥悲鸣,坦言自己是在刑讯逼供下才被迫认罪。 为了揭示真相,蒋汉生多次深入监狱与胥敬祥进行面对面的交谈。 同时,胥敬祥的妻子也向蒋汉生叙述了整个事件的经过,以及她多年来为丈夫伸冤的艰辛,这些信息让蒋汉生更加确信自己的判断:胥敬祥,是含冤受屈的。 在李警官的帮助下,蒋检察官得知那件绿色毛衣的真相,原来它是在朋友胥祖国的陪伴下购置的,并非如指控所说是窃取之物。 这则至关重要的信息,成为原有判决被推翻的关键一环。蒋汉生与李传贵两人不懈地奔走,终于使得胥敬祥的案件获得了重新审理的机会。在高级法院的重新裁决下,胥敬祥得以洗脱罪名,重获自由。 胥敬祥的遭遇并非孤例,他的“毛衣事件”仅仅是中国司法体系问题的一个缩影:刑讯逼供、缺乏确凿证据、审案草率。这些问题不仅侵犯了公民的合法权益,还削弱了法律的权威性和可信度。 胥敬祥所遭遇的冤案,与负责案件的执法人员的疏忽和不负责任态度密不可分。他们仅仅凭借一件绿色毛衣便定罪,忽略了其他可能的证据和事实的调查。 更令人悲哀的是,为了匆匆了结案件,审案人员竟然对胥敬祥施以酷刑,迫使他认下无中生有的罪名。 这样的案例不仅对当事人及其家庭带来极大的痛苦,也对社会造成了巨大的负面影响,使得人们开始对法律和法院是否真正公正产生怀疑。 正是胥敬祥的案件让人们开始反思司法公正的问题。如何改进法律制度,提高执法人员的素质,避免冤假错案,已成为全社会面临的重大课题。 在胥敬祥的案例中,检察官蒋汉生和警官李传贵都极力追求公正和正义。他们不畏艰辛,不畏权势,以实际行动捍卫了法律的尊严,也为人们带来了对公正和正义的更多希望。 蒋汉生之所以能坚持到底,很大程度上源自于他自身的家庭经历。 他的父母也曾遭受过法律的不公正裁决,这让他对冤假错案有着更深入的认识和强烈的反感,法律不仅仅是文字上的条条框框,更应是捍卫社会公正和正义的锐利武器。 尽管胥敬祥的案件给他带来了巨大的创伤,但最终也证明了正义的力量。为胥敬祥洗刷冤屈,不仅还他一个清白之身,也维护了社会的公正和正义。 这个事件告诉我们,即便在黑暗之中,正义的光辉终究会照亮前行的道路。 长达13年的牢狱生活并没有击败胥敬祥,出狱后的他努力适应新生活,尝试将过去抛诸脑后,勇敢地开始新的人生篇章。 他找到了工作,重新开始,靠自己过上了新的生活。 胥敬祥的故事充满了希望。 人生总会遇到大坎,但别忘了,希望还在。